目次

プロローグ

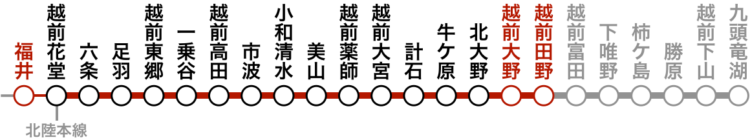

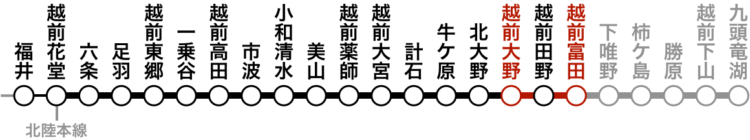

2018年7月30日、約1年ぶりとなる越美北線の旅は、1日5往復しか列車の走らない、越前大野から先の閑散区間に足を踏み入れる。これまでと比べて車内や沿線がどう変化するのか楽しみなところだ。

6時30分発の始発列車に乗るため訪れた早朝の福井駅は、雲ひとつない青空から、眩しいほどの朝日が差し込んでいた。越美北線の旅ではかつてないほどの快晴である。

早くも汗を浮かべながら券売機に向かい越前大野までの切符を購入した。目的地はさらに先だが残念ながら始発列車は越前大野止まりなのである。後続の九頭竜湖行きを待っても結果は同じだが、越前大野での待ち時間を利用して、名物の朝市を見学することにした。

設置作業中の自動改札機を横目に有人改札を通り抜け、足早に高架ホームに上がると昨年同様に単行の小さなディーゼルカーが発車を待っていた。車体のラッピングは恐竜の図案に変わり「太古のロマン 恐竜と化石号」と名付けられていた。驚いたのが手動だったドアが自動ドアに改良されていたことで、1年で随分進化したものである。

車内に入ると乗客は壮年男性ひとりだけと貸し切りの一歩手前であった。そこから発車時刻が迫るにつれ少しずつ増えていき、最終的には用務客らしい中高年を中心に、高校生も加えた10人ほどになった。よそ者というか旅行者は私くらいのものだ。

屋根と壁に囲まれた薄暗い福井駅を抜け出すと、真横から太陽が照りつけてきて眩しさに目を細めながら車窓を楽しむ。線路脇の空き地で子どもたちがラジオ体操をしているのが夏の朝らしい景色だ。ほどなく市街地を抜け出すと空には一面の青、地上には一面の緑が広がり、それを冷房のよく効いた車内から眺めるというのはなんとも贅沢な時間である。

福井平野から山間に入ると少しずつ乗客が減っていき、このままでは私だけになるのではないかと思われたが、美山を過ぎると逆に少しずつ増えはじめた。そして次が終点という北大野では学生がどっと乗り込んできて、立ち客まで出た状態で越前大野に到着した。

越前大野では予定通り七間朝市に直行した。往来の絶えない高山や輪島の朝市を幾度も見てきたので同じような賑わいを想像してきたけど、予想に反して閑散としていた。数人の老婆が路上に商品を並べているが、立ち寄る人どころか通りを歩く人すら見当たらない。並べてあるのは野菜が中心で、いまの私にはあまり関係がないこともあり、眺めながらあっという間に通り抜けてしまった。

すっかり時間が余ってしまったので街を見下ろす大野城に上がり、これから向かう大野盆地を眺めてみることにした。朝だというのに異様なまでに暑くて持ってきたペットボトルはすぐ空になってしまい、街のそこかしこに湧き出ている冷水を詰めていく。大野はいたるところに湧水があるから夏場は助かる。

城山のふもとから山頂に至る遊歩道に入ると、木陰に包まれると同時に、猛烈なセミの声にも包まれた。汗をだらだら流しながら風のない坂道を上がり切ると、山頂にはまだ朝らしい冷たい風が吹き抜けていて心地いい。あちこちに配されたベンチでは、朝の散歩途中といった様子の爺さん婆さんたちが話に花を咲かせていた。

入場料を支払いコンクリート造りの天守に上がると、平日の開館直後ながらカメラを手にした先客が数人いた。ここからは大野盆地に広がる市街地から、背後にそびえる経ヶ岳や荒島岳の山稜までを見渡すことができる。広大な盆地上にある線路は探しても分かりにくいが、線路の向かう九頭竜川の流れる谷間ははっきりと分かる。

城山を降りたところには民俗資料館があり、通り過ぎようとしたときに「昭和43年を振り返る企画展」の看板が目に止まり、吸い込まれるように立ちよった。今年は福井国体が開催されるのだが、ちょうど50年前の昭和43年にも開催されたことから、その年を振り返ろうという趣旨のようだ。

資料館の一室には当時の家電製品や写真、大野市における出来事を報じた新聞記事などが並べられ、今しがた上がってきた大野城天守閣完成という記事もあった。それ以外にも古物屋かと思うほど大量の古民具が所狭しと並べられ、じっくり見ていたら時間がいくらあっても足りないほどだった。

再び清水でペットボトルに冷水を詰めてから、相変わらず人通りのない七間朝市を通り抜けて駅に戻ってきた。券売機で越前田野までの切符を購入してホームに向かうと、時を同じくして九頭竜湖行きの列車が入線してきた。車両は今朝と同じに見えたが微妙にちがう。ラッピングが恐竜ではなく城に変わり「天空の城 越前大野城号」と名付けられていた。

福井から当駅までの利用者はかなりのもので、ホーム上は列車を降りた人と乗る人でごった返し、ローカル線らしからぬ賑わいであった。さらに列車の切り離し作業もあるので作業員の姿もある。2両編成でやってきた列車はここで分割され、前より車両はそのまま九頭竜湖行きのままだが、後より車両は福井行きとなり折り返していくのだ。

ホームで列車を待っていた人たちはすべて福井行きに収まり、九頭竜湖行きに乗るのは私だけのようだった。貸し切りかもしれないと思ったけど、車内には福井から乗り通してきたらしき10人ほどが座っていた。リュックを持った若者から中高年までの男性旅行者ばかりで、生活利用者のような人はいなかった。

10時17分、軽快なエンジン音を上げて列車は動きはじめた。家々の連なりはすぐに途切れて田んぼがどこまでも広がる田園地帯に出た。ほどなく大野盆地を二分するように流れる真名川を渡り、列車が減速しはじめたところで席を立った。運転席の後ろに立つと前方には田んぼしかないように見えたけど、驚くほど短いホームが近づいてくるのに気がついた。

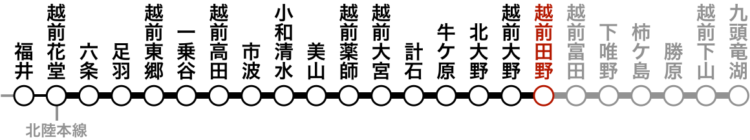

越前田野

- 所在地 福井県大野市田野

- 開業 1964年(昭和39年)4月20日

- ホーム 1面1線

田野という駅名通りに前を見ても後ろを見ても田んぼが広がり、遠く四方を山並みに囲まれ、大野盆地の真ん中にいることを感じさせるところである。周囲にあるのは小さな墓地くらいのもので、どうしてここに駅がと思うような景色が広がっている。

涼しい列車から降りるとホームの熱気にややうんざりするものを感じた。当然のように乗降客は私だけしかいない。列車のエンジン音が遠ざかると静かなもので、聞こえるのはどこからともなく運ばれてくるセミの声くらいのものであった。

ホームは2両分くらいしかない短いものが1面あるだけで、もちろん駅舎はなくて待合所があるのみの簡素な駅だった。福井から見てきた各駅のなかでもっとも短いホームだと思う。猛烈な暑さとじりじり照りつける日差しから逃れようと待合所に入ってみると、熱気がこもっていてこれはこれで厳しい環境であった。見渡しても涼めるところも自販機もなく暑さから逃れようのない駅である

ホーム端の階段を降りるとそのまま道路に出るだけだが、ホームと道路の間には詰めれば10台くらい止められそうな駐輪場が設置してあった。駅前こそ田んぼしかないが広範囲を見渡せばかなりの家が点在しているので、自転車でくる人はそれなりにいるのだろうか。もっとも夏休み中ということもあるかもしれないが肝心の自転車は1台もなかった。

専福寺の大ケヤキ

見回しても名所などありそうにないが、直線距離にして3kmほどのところにある真宗高田派の専福寺には、国の天然記念物に指定された大ケヤキがあるという。土地の散策がてら向かうには程よい距離でちょうどいい。もっとも間に真名川が流れていて、橋を求めて迂回することになるため、実際に歩く距離は4kmくらいになりそうではあった。

駅を出ると歩いても歩いても田んぼのなかに家屋が点在するという景色がつづく。1日5往復という鉄道の状況だけを見ると人口希薄な土地のようだがそんなことはない。家々が広い範囲に点在しているうえに列車本数が少なすぎるので、誰もがマイカーを利用するという状況になっているだけのようである。マイカーがあれば買い物も遠くの大型店に向かうわけで、暑いからなにか冷たいものが欲しいと思うが、それが手に入りそうな店のひとつすら見当たらない。

分厚いアスファルトで固められた国道に出ると、体感温度は一段と上昇して、目まいがするほどの厳しい暑さになってきた。次々と走り抜ける大型車が熱風と騒音を浴びせかけてくるのがまた堪える。近くの工場からの騒音も飛んでくるからたまらない。静かな脇道に逃れたい気分だったが、真名川を越えるには国道の橋に頼るしかないのが辛いところ。

橋の上までくると騒音は相変わらずだけど、涼し気なせせらぎが少しだけ気持ちを癒やしてくれた。水の流れは幅にして20〜30mくらいあるだろうか、水量はあまりないので歩いて渡れそうなほど浅い。それでいて河川敷はその何倍もの幅を持っていて、ひとたび大雨がくれば表情が一変するのだろうかと思う。

上流に目を向けると荒島岳から連なる山並みが壁のように立ち上がっている。大雨で頭をよぎるのがかつてあの山間部に存在した西谷村のことで、昭和40年の奥越豪雨により壊滅的被害を受け、最終的には集団離村で廃村になったという。水害が引き金となり村自体が消滅したという話は強烈で印象に残っている。

国道を脱出すると交通量は激減し、再び田んぼのなかに家屋が点在する静かで落ちついた景色に変わった。聞こえるのはセミの声と側溝を流れる水の音くらいのものだ。しかし日陰も風もまるでないため暑さだけは相変わらず厳しい。こんな酷暑の中を歩いている物好きは私くらいのもので、夏休み中だけど子どもはおろか猫の子一匹見かけなかった。

やがて前方に木立に囲まれた大きな屋根が見えてきた。専福寺であることはすぐにわかった。あそこには木陰があり、あわよくば飲み物もあるかもしれないかと思うと、砂漠でオアシスを見つけたような気分で足取りは軽い。

専福寺に到着して木陰に入るとそれだけで涼しくて樹木のありがたさを感じた。落ちついてみると天然記念物に指定されるような巨樹が見当たらないことに気がつく。どういうことかと辺りを歩いていると、突如として壁を思わせる太い幹が現れた。見上げると幹は途中ですっぱり切られ、腐食防止と思しき屋根がかけてあった。いかに巨樹といえど上部がないのだから遠くから見えないのは道理で、太く短いを体現したような姿をしていた。

傍らには「天然記念物」の文字も誇らしげな石柱や説明板が立てられ、それによると根回り約15m、幹周り約11m、気になる樹齢は約800年以上とある。幹の上部は枯れたことから昭和59年に切断されたとのこと。記念物指定は昭和10年と戦前にまでさかのぼり、専福寺はこのケヤキを目当てにこの地に建立されたと伝わるそうで、古くから巨樹として知られた存在だったことが伺える。

隣り合うようにして釣鐘の形をした火灯窓の印象的な山門、それに鐘楼門が並び、寺のほうがあとから建てられたというだけにケヤキによく馴染む姿をしていた。そのおかげか幹は切断されても寺も含めた全体として眺めると絵になるケヤキである。

小山城跡

木陰でしばらく休息をとり専福寺を出発したのは昼近くのことだった。食堂でもあれば駆け込むところだが見渡す限りどこにもない。かといって駅に直行しても列車は2時間近く先までないので、少し寄り道をして近くにある小山城跡に向かうことにした。

越前守護の斯波氏が室町時代に築いた城で、名前通りに高さ20〜30m程度という小山に築かれている。海に浮かぶ小島のように平野の中にぽつんとあるため、探すまでもなく自然と視界に飛び込んできてそれとわかった。専福寺からは1km程度しか離れていないが、気温はますます上昇していて軽い熱中症気味となり力が出ない。日陰などなにもない田畑の中を歩いていると果てしなく遠く感じられた。

小山を目印にふもとに位置する集落までやってくると、六地蔵が鎮座していて古くからの集落であることが察せられた。傍らには「城山小学校跡」と刻まれた石柱が立っていて、目の前にあるのが城跡なのは間違いなさそうだ。

山すそには熊野神社があり境内の木陰に導かれるように立ち寄ると、社殿の背後に迫る城山の斜面上に人の踏み跡を見つけた。城跡に通じる小路にちがいないと判断して、暑さにやられて力の出ない体にむち打ち上がっていく。観光地でもない城跡など滅多に訪れる人もないらしく右も左もクモの巣だらけだった。

ところが踏み跡は徐々に消えていき草木が行く手を阻みはじめた。そしてついには身動きが取れないほどの藪になったところで道を間違えていることを確信した。残り少ない体力を無駄に消耗したばかりか汗だくになり、思わせぶりな踏み跡を付けた人に文句のひとつでも言いたい気分で神社まで下ってきた。

城跡のことはもう諦めて城山沿いに駅に向かっていると、なにやら看板のようなものが立っているのに気がついた。もしかしてと近寄るとやはり小山城跡の説明板で、その歴史や写真に鳥瞰図まで載せられたしっかりしたものだった。

説明板の脇には道なき道で四苦八苦した私をあざ笑うかのように、山中へとつづく遊歩道が整備されていた。これなら確実に山頂にたどりつけそうなので、熱中症気味であまり気乗りはしないが、見つけたからには素通りするわけにもいかず足を踏み入れた。わずか20〜30mの高さしかない小山を、アルプスにでも登るかのごとく一歩ずつゆっくりと上がっていく。

遠目には木々に包まれた丸い小山でしかなかったが、登ってみると山肌は随分と人為的な形に加工されていた。そこらかしこに土塁や堀と思われる遺構を見て取れる。山頂は小さな平場になっていて、平野のなかにある高台だけに眺望を期待するが、残念ながら木々に阻まれて視界は開けなかった。ここは遺構を眺めて歴史に思いを馳せるところといえよう。

遊歩道は途中で分岐もあり城山全体に及んでいるようだったが、とても隅々まで足を伸ばそうという元気はないので、頂を征したところで下山した。

炎天下を40分ほどかけて駅に戻ってくると待合所のベンチにへたりこんだ。窓を全開にしても風はほとんどなく猛烈なまでの暑さだ。なにか飲みたいけど自販機がどこにも見当たらないのが辛い。ひたすら耐えることおよそ30分、遠くに列車のヘッドライトが見えはじめ、焦らすようにゆっくりゆっくりと近づいてきた。13時51分発の九頭竜湖行きである。

車内に入ると冷房がよく効いていて生き返るような気持ちだった。やれやれと車内を見渡せば14〜15人は乗っていた。例によって大半は越美北線の乗車だけを目的としたような人たちで、地元利用者は高校生の1人くらいしか見当たらなかった。

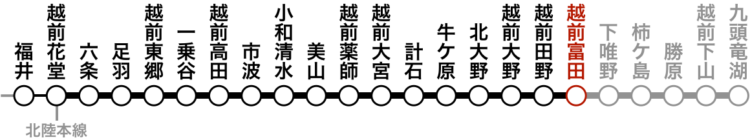

越前富田

- 所在地 福井県大野市上野

- 開業 1960年(昭和35年)12月15日

- ホーム 1面1線

大野盆地のなかでも上流側の外縁部に近いところで、前方には標高1,625mの経ヶ岳から連なる山並みが迫ってきている。豊かな穀倉地帯を想起させる駅名ながら、周辺には家屋が目立つのみならず小中学校まである。目の前には駅にまとわりつくようにして、線路を跨ぐための道路橋が通るなど、緑と構造物の混じり合うような景色になっている。

隣に座っていた高校生と一緒に降り立つと、短いホームと待合所があるだけの越美北線ではおなじみの姿をした駅だった。周辺には樹木が豊富にあるためセミが賑やかだ。列車が発車すると同時に高校生は迎えの車で去っていき、駅には私だけが残された。

軽い熱中症気味なので少し休もうと引戸を開けて待合所に入ると、この暑い最中に締め切られていただけに、思わず足が止まるような熱気に満ちていた。外気温との差を考えたら軽く40度くらいありそうだ。窓を開けてみるが焼け石に水で、こんなところで休んでいたら本格的に熱中症になりかねないと逃げ出した。

ホームはやたらと短くて、先ほどの越前田野でも短いと思ったけど、ここはそれ以上に短く感じた。実際どうなのか知らないけど2両編成の列車ですらはみ出しそうなほどだ。開業時からこんなに短いのであれば、よほど利用者が見込めない区間だったのだろう。過疎化の進む現在の利用者数など推して知るべしである。

駅前には広い空き地があり通常であれば日当たり抜群なのだが、頭上を横切る道路橋のおかげで、多少の圧迫感こそあれ日陰になっていて助かる。雨や日差しが遮られるから不要なのか駐輪場は見当たらない。そして駐車場代わりに何台もの車が止められていた。

橋脚は九頭竜川と四季をイメージしたと思われる絵や、こちらも九頭竜川の竜から取ったのか竜の絵などで彩られていた。原画は地元小中学校の生徒が描いたという。明るいデザインのおかげで、道路橋の下にありがちな暗さと圧迫感が和らいでいた。単にペンキで描かれているのかと思ったけど、表面は左官職人の描く鏝絵さながらに立体的で、随分と手の込んだ造作をしたものであった。

少し休みたいけど待合所は暑いし、駅前は日陰だけど座るところがないし、周りには喫茶店の類も見当たらない。どうしようかと思うけど駅前広場の片隅に東屋があり、これ幸いとベンチに横になった。壁がないので熱気がこもることはなく、屋根は真上付近から照りつける太陽をうまく遮ってくれる。ここで30分ほど休んだら随分体調が回復した。

雑草に覆われていて全然気が付かなかったが、東屋から見下ろせるところにはビオトープが造成されていて、小さな池を取り囲むように草花が植えられていた。ホタルの観察棟なるものまである。駅前があれこれ整備されているのは近くに小中学校があることが大きそうだ。

春日神社の大イチョウ

大野市の巨樹といえば「専福寺の大ケヤキ」と「白山神社の大カツラ」が特に有名で、どちらも幹周りは10mを超えている。それぞれ国と県の天然記念物だ。そしてこの駅から近いところには市の天然記念物に指定されている「春日神社の大イチョウ」がある。巨樹とあれば体調がどうあれ見ないで帰るわけにはいかない。場所は近くを流れる九頭竜川の対岸、経ヶ峰の山麓にある不動堂という地区で、およそ3kmの道のりである。

出発するとまずは九頭竜川に向けて歩いていく。駅前通りには建物が並んでいたので食事でもできればと思ったけど、せいぜい理髪店があった程度で家並みは途絶えた。

右手からは河岸段丘と思われる段差が迫り、左手には稲穂で埋められた平野が広がる。どちらも気の遠くなるような歳月をかけて九頭竜川が作り出した地形だろう。段丘上には小さな神社があり参道の石段が伸びていたが、段丘の裾をなぞるように線路が通るため、参道入口は線路で寸断されていた。各地で見かける光景だけど、線路のほうが後から通ったのに踏切がないとは理不尽な話である。

やがて平野を削り取るように流れる九頭竜川が見えてきた。大野盆地を流れる最大の河川であり川幅は軽く200mはあるだろう。水量はそれほど多くないけど、広大な河川敷には暴れ川の片鱗を見せつけるように、人の背丈を超えるような巨岩がごろごろしている。水辺には竿を振る人の姿があった。

対岸に向けてまだ新しい大きな橋が架かるが、隣には半ば歩道として残る先代の古びた橋が残されていた。当然そちらに進むと親柱には阪谷橋と昭和38年竣工の文字が読み取れた。表面の風化したコンクリート橋と、離合もできないほど狭いトラス橋を組み合わせて、凸凹した路面には草や苔を携えた趣のある姿をしている。足を止めて川面や釣り人を眺めていると、あれほど晴れ渡っていた空に急速に雲が広がりはじめた。

九頭竜川を越えるとこれまでの平地から緩やかな傾斜地に変わった。道沿いには階段状に田んぼが連なり、行く手に立ち上がる経ヶ岳を水源とする唐谷川という渓流が流れている。気温が下がりはじめたようで点在する樹林からはヒグラシの鳴き声が聞こえはじめた。道路は通学路のようで歩道付きで歩きやすいが、緩やかながら延々坂道なのでじわじわと足に堪えてくるものがあった。

不動堂は数えきれないほどの田んぼが階段状に並ぶところで、階段の上のほうに十数軒はありそうな家屋が集まるところであった。さらに上のほうには全体を見下ろすように標高1,000mを越える稜線が連なっている。明るい山間の景色はどこか高原を連想させるものがあり、実際この谷をさらに詰めていけば六呂師高原に行き当たるという。

田んぼを眺めながらゆるゆると坂道を上っていき、不動堂の集落を通り抜けたところで、杉木立に囲まれるようにしてある春日神社に到着した。数十年前もの昔からなにも変化がなさそうな姿を見せる境内は、木陰とセミの声に包まれ、心地よい風が吹き抜けていた。いまでは遊ぶ子どももなさそうな遊具がどこか寂しげに佇んでいた。

参拝しようと拝殿に向かうと「不動明王」という扁額が掲げられていた。もしかすると神仏習合の時代には不動明王の祀られたお堂で、それ故に不動堂という地名なのかもしれない。ふとそんなことが頭をよぎった。

社殿脇には見上げるように大きな岩があり小さな祠が載せられていた。祠の正体はよく分からないけど、岩自体は経ヶ岳周辺から崩れ落ちてきたものだろう。こういう巨岩がこの辺りにはあちこちに転がっているのだ。

境内には件の大イチョウが均整の取れた姿ですっくと立っていた。樹齢は約400年で幹周りは5.7mあるという。大きいとはいえどちらも専福寺の大ケヤキの約半分ほどでしかない。向こうを先に目にしたこともありほっそりとして見えた。この辺りが同じ天然記念物でも、国や県ではなく市指定となっているゆえんであろう。

地区民からは「初雪を知らせるイチョウ」と言われているそうで、周囲の木々よりも紅葉が遅いため、晩秋になり色づくとまもなく初雪が降るのだという。この話で思い出すのが飛騨高山の国分寺にある樹齢千年を超える大イチョウで、晩秋に全ての葉が散ると初雪が降ると言われている。こうした云われのある木というのは、地域の人たちがしっかりと存在を認識して大事にしてきた木ということでもあり、それだけでいい木だなと思う。

駅に戻ってきたのは18時前のことで次の列車までたっぷり1時間以上あった。日が長い季節だけにまだ明るく、どこか訪ねることもできるが疲労困憊でそんな気にはなれない。相変わらず待合所には熱気が籠もっていたので再び駅前の東屋に座りこんだ。あとは近くのグラウンドから聞こえてくる少年野球の掛け声を聞きながら、ぼんやりと列車を待った。

エピローグ

18時56分、日没迫る薄暗いなかを福井行きがやってきた。福井と越前田野で乗車したのと同じ車両である。先ほどの九頭竜湖行きが混み合っていたのだから、九頭竜湖から福井方面への最終となるこの列車はさぞ混雑しているだろうと思ったが、車内にいたのは旅行者風の男性が2人だけで拍子抜けした。

往路は混雑していて景色どころではなかったので、景色の見やすいボックス席に収まり、残照に浮かぶ荒島岳や真名川の姿をしっかり目に焼き付けていく。

10分としないうちに越前大野の1番のりばに滑りこんだ。この駅ではいつも2番のりばを利用していたし、1番のりばに列車が入る姿すら見たことがなかったので新鮮に映る。今夜は大野市内に宿を確保してあるのでここで席を立った。

乗降客は私だけでホームは閑散としていた。通票のやり取りをする乗務員の姿を見ながら駅舎を通り抜け、明日もつづく越美北線の旅に備えて宿に急ぐ。暑さと空腹ですっかりバテてしまい、早く食べて寝たいばかりである。

(2018年7月30日)

コメントする