目次

プロローグ

2017年4月1日、早朝5時前に大阪市内の宿を出た。外はまだ暗いし冷え込んでいて寒い。いましがたまで雨が降っていたらしく路面はしっとり湿っていた

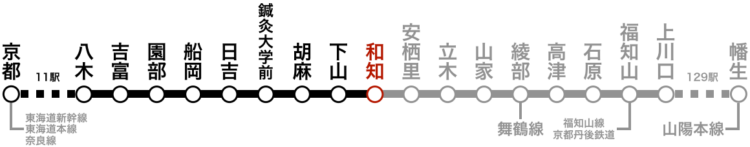

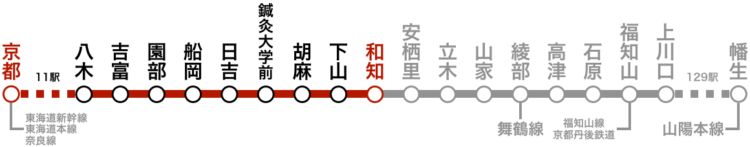

始発列車で白んでゆく空を眺めながら京都に到着したのは6時ごろだった。その足で山陰本線ホームに向かい福知山行きの列車を待っていたら突然アラブ系の男性に声をかけられた。なにを言っているのかさっぱりわからないが、関西空港への切符を見せてきてどうやら乗り場を探している様子。身振り手振りで案内したけど言葉が通じないのはもどかしい。

そんなことをしている間に山陰本線ホームには列ができていて慌てて並んだ。休日なら空いていると思ったが甘かった。入線してきた列車を見るとなぜか福知山ではなく園部行きになっていて、おかしいと思いつつも乗り込んで腰を下ろし、しばらく考えていてハッとした。途中で切り離して先頭の2両だけが福知山行きになるにちがいない。急いで先頭車両に向かうとやはりこちらは福知山行きになっていた。

車内は窓側こそすべて埋まっていたが、通路側には辛うじて空席が残されていたのでなんとか座ることができた。この車両に乗り込んでいた人たちは福知山行きであることを理解して乗っていたようで、いつもならまとまった下車のある亀岡や園部付近でもほとんど動きはなく、最後まで窓側に移動することはできなかった。

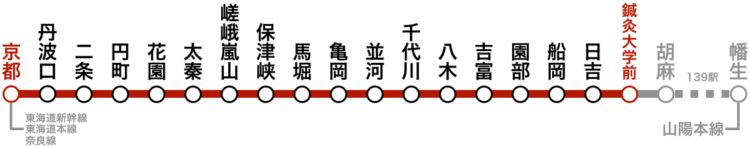

京都を発車すると高架線で市街地を走り抜け、渓谷の美しい保津峡に、広々とした亀岡盆地と複線区間を軽快に進んでいく。園部で後ろを切り離すといよいよ山間の単線区間となり、レンガ積みの古めかしいトンネルをくぐり時々小さな川を渡る。進めば進むほどローカルな景色になっていくのが楽しい。そうして京都から1時間以上かけ、ようやく最初の下車駅となる鍼灸大学前がアナウンスされた。

鍼灸大学前

- 所在地 京都府南丹市日吉町保野田

- 開業 1996年(平成8年)3月16日

- ホーム 1面1線

その名の通り大学のキャンパスがすぐ目の前にあり、学生と思われる若者数名と一緒に降り立った。面白いことに校舎には明治国際医療大学と書いてあり、肝心の鍼灸大学がどこにも見当たらない。調べると駅の開業後に大学名が変更された結果こうなってしまったという。ちなみに開業当時の大学名は明治鍼灸大学であった。

構内は単式ホームが1面あるだけという簡素な構造で、京都からこのかた列車の行き違いができない駅はこれが初めてだ。周辺は自然豊かで住宅がほとんど見当たらないことからも、大学利用者のためにとりあえず簡単なホームだけ設置しましたという感じがする。平成に入ってからの開業だけに設備は全体的に新しい。

ホーム出入口にある券売機の前を通り抜け、駅舎のような小さな建物に向かうと、中は待合室になっていてトイレも併設されていた。こうしている間にもパラパラと学生らしき人たちが集まってきて、まもなくやってきた園部行きの普通列車に乗っていった。小さな駅だが大学のおかげで利用者はそれなりにあるようだ。

駅前には僅かばかりの水が流れる小さな胡麻川が横切り、橋を挟んだ向こう側にはバス乗り場も併設された大きなロータリーがあった。山間に突如としてこのような設備が現れるのはどこか不思議な光景にも見えた。ロータリーの中央には開業の新しい当駅とはまるで縁のなさそうな、蒸気機関車の動輪がずらりと据えてあり存在感を放っていた。説明板によると山陰本線の開業100周年記念に寄贈されたものだという。

金刀比羅神社

ここで少し困るのがどこに行けば良いのかで、元々駅などなかった場所でしかもこの駅名なのだ、駅前には大学があるだけでこれといって何もない。周辺の見どころを探してみてもやはり何もない。だからといって大学をしげしげと眺めても仕方があるまい。考えれば考えるほど身動きの取れない場所なのである。

困ったときの神頼みというわけで近くにある神社に向かいつつ、何か面白いものを見つけたらそちらに立ち寄るということにして歩きはじめた。そんな感じであまり期待はしていなかったけれど、胡麻川沿いを少し進めば、年季の入った建物の散見される小さな集落があり、予想よりずっと趣のあるいいところだと思った。

そんな集落内の道端には古めかしい道標が立っていた。表面には「金刀比羅神社参道」と刻まれている。他にも「昭和十三年」や「至神社約一粁半」といった文字も見られる。約一粁半というのは約1.5kmだろうか。これはその金刀比羅神社を訪れるしかないと思ったが、三叉路にあるためどちらに進めばいいのか全然分からない。かといって話を聞けそうな人影すらないのだから困ってしまう。

地図によると当初の目的地としていた神社の他にもう1つ神社があり、右往左往しつつそちらに向かっていく。その場所はかつて小学校でもあったのか、桜の木に囲まれるようにして佇むグラウンドになっていた。そして校舎でもあったのか一段高い場所に平場があり、その片隅に件の神社があった。

グラウンド脇の階段を上がり鳥居までやってきて扁額を見上げると、金刀比羅神社ではなくなんと読むのか小雨若神社とあった。全体的に建てられて数年程度しか経過していないような新しさだったが、その答えは境内の石碑に刻まれていて、日吉ダムの建設に伴い水没した天若地域にあった神社を遷座したものだという。日吉ダムは前回の旅で訪れたばかりだけに、堤体上から眺めたあの広い湖面のどこかにかつての社地が沈んでいたのかと思うと、なにかの縁のようなものを感じた。

参拝をしてから階段を下っていると90歳くらいと思われる婆さんとすれちがった。地域のことに詳しそうなので金刀比羅神社の場所を尋ねると、元々ここに住んでいたわけでないからわからないという。耳が遠くてあまり詳しい話は聞けなかったが、神社と共に移転してきた人なのかもしれない。

国土地理院の地図を見ても神社はここと、最初の目的地であった神社しかないので、駅に帰りがてらそちらに向かった。残念ながら金刀比羅神社ではなく岩上神社であったが、これが大きな杉の木や竹林に囲まれた薄暗い境内に、歩くのがためらわれるような苔が広がるとても雰囲気のいいところだった。木々から滴り落ちる雨音や野面積みの石垣など味わい深いものがある。古くから鎮座するこの土地の氏神様といった感じだ。

本殿は見上げるような高い位置にあり、その足もとに視線を移せば巨大な岩が座っていて驚かされた。名前通り岩の上にある神社なのだ。苔をいたわるようにそっと足を進めて本殿まで上がっていくと、大岩の上にはまるでタコが獲物を捉えるが如く、太い根を岩に絡みつかせるように木が生えていた。こうなるように植えたのか、自然とこうなったのか分からないけど、木の持つ力強い生命力を感じさせる光景だった。

駅に戻ってくるとロータリーに路線バスがやってきていた。駅の辺りだけ妙に都会的な姿をしているため、いましがた歩いてきた集落や神社とは別世界のように見える。発車していくバスを横目にホームに向かい待つことしばし、現れたのは4両編成で車掌の乗務している列車だった。2両編成でワンマン運転の列車ばかり見かけるこの辺りでは珍しい。

4両にするくらいだから混雑しているかと思ったが、入線する列車の車内に目をやると空席が目立つ。手近なドアから乗車して窓外を眺めていると、次から次へと降り立った乗客が通り過ぎていく。ざっと30人位は下車したのではないだろうか。4両もあるとこれだけ乗っていても車内は空いて見えるんだと思う。

利用者が多いので停車時間が長く取られているらしく、しばらく停車してから列車は動きはじめた。景色は徐々に開けていき狭い山間から開けた農村のようになってきた。園部を出てからというもの進めば進むほど山深くなってきており、このまま進んだら人より獣の方ほうが多くなるのではないかと思わせたが、ここに来て逆に開けてきた。

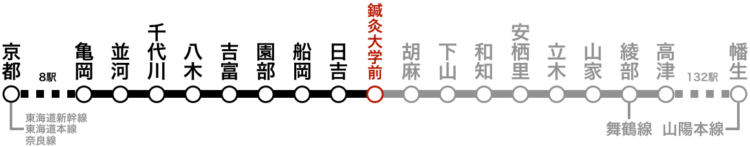

胡麻

- 所在地 京都府南丹市日吉町胡麻

- 開業 1910年(明治43年)8月25日

- ホーム 2面3線

山々に囲まれながらも農地の広がる開けたところで、建物も密集するのではなくそこかしこに点在していて、ゆったりとした土地という印象を受けた。ここまで同じ旧日吉町でありながら、川沿いの狭い土地に身を寄せ合うような集落ばかり見てきたので、もうすぐ隣町になろうかというこの町外れに、このような土地があるのは少し意外に映った。

乗ってきた列車は追いかけてくる特急の通過待ちでしばらく停車するそうで、その長い待ち時間の有効利用とでもいおうか、切符の拝見に周るという車内放送を耳に列車を降りた。最初に目にするのは幅広かつ先端の方はもう使われていない長いホームと、駅裏の大きな桜並木で、先ほどの鍼灸大学前とはちがい長い歴史を感じさせる。

園部以来となる3番のりばまである駅で、京都方面からやってきて当駅で折り返す列車も複数設定されているなど、この辺りではそこそこの規模を持った駅である。それは同時にこの先の区間では一段と利用者が減少するということが察せられた。

跨線橋を渡り駅舎に向かうと意外にも無人駅だった。車内では切符の拝見をする割に下車する私の切符は拝見されることがなく、広い構内に大きな駅舎まで備えているのだから、当然のように有人駅だろうと思っていたのだ。

駅舎に入るとそのまま駅前に続く通路になっていて、その通路を挟んで片側には物産品の販売や軽食を摂ることのできる胡麻屋なる店舗が入り、もう片側には郵便局が入っていた。壁際には券売機やベンチが並び、通路であると同時に待合室も兼ねていることが分かる。建物は大きいけど駅として利用しているスペースはわずかで、何だか両者を区切る通路部分を間借りしているような、両者の間にあった隙間に屋根を乗せただけのような、そんな感じの肩身の狭そうな駅だった。

駅前に出ると軒下で地元のおばさんたちが手作りコロッケの販売をしていた。パック詰めされたコロッケが発泡スチロールの箱に沢山収められていて、有名なのか車でやってきて購入していく人の姿も見られた。駅舎は改装工事をしたばかりらしく足場の解体作業もしていた。

日吉神社

秋に行われる流鏑馬神事が有名という日吉神社に向かうことにした。いまは春なのでどれほど有名であろうと関係はないけど、周辺では他にここに行ってみようと思うところがなかった。

駅周辺は街というより集落のようなところなので、歩きはじめるとすぐに家並みは途切れて、枯れ草の目立つ農村風景のなかに出た。遮るものがないだけに強烈な北風に襲われたが、寒いのさえ我慢すれば追い風だけに足取りは軽い。

ホーロー看板やフジカラーの手書き看板を掲げて、酒・タバコ・新聞などを扱う商店があり、その趣ある佇まいに思わず足を止めてしまった。軒下には「家宝 樅の木由来」と銘打たれた木製の説明板が掲げられており、この建物に寄り添う巨樹のイラストと共に簡単な説明が記されていた。いまでは影も形もないが、かつてはこの場所に大きなモミの木が立っていたのだ。

説明によると樹齢は164年で幹周りは175cmとある。驚くような太さではないけど、すっくと伸びる背の高い木だから、見上げて感嘆とするような木だったのだろうと想像する。立ち枯れたとかいうのではなく、道路の遮蔽と屋根の損傷のため伐採とあり、両者に挟まれた窮屈なところ植えられたのが災いしたようで残念なことである。

目的の日吉神社は商店の目と鼻の先にあり駅から20分程度で到着した。農地や住宅の広がる平野のなかで、太いスギの木に囲まれるようにしてある神社だった。

日吉神社と書かれた木製で手の込んだ扁額の掲げられた鳥居には、風化していて読みづらいが江戸時代中期の「正徳六年」と刻まれているように見えた。鳥居の向こうには直線上に、古くは茅葺きだったような特徴的な形の屋根をした拝殿があり、その背後の一段高い所で白壁に瓦屋根の立派な瑞垣に囲まれるようにして、本殿や摂社などの社が建ち並んでいた。

人気のない境内に立つと強い風にざわざわ揺れる木々の音が心地いい。付近には苔に覆われた大きな切り株なども見られ、昔はもっと沢山の巨木に囲まれた神社だったのだろう。音はするけど風は木々や垣が遮ってくれ、不思議と空には雲の切れ間ができて日が差し込んできたこともあり、見た目にも実際にもほんのりと暖かみを感じさせるところであった。

大きな案内板に目をやると「胡麻日吉神社の馬馳け」と題して行事の詳細が記されていた。馬馳けとは流鏑馬のことで、丹波では流鏑馬を行う祭りが各地にあるという。この神社では毎年10月の第3日曜日に行われるそうで、見てみたいものだが1年に1日だけとなると、そうそう見れる機会はなさそうである。

往路は追い風で楽々だったということは当然帰りは向かい風となるわけで、冷たい北風が唸り声を上げるようにして吹きつけてきて堪える。おまけに右足にできていたマメが痛みはじめたから大変で、足をいたわるようにノロノロと亀の歩みで進んでいく。

ようやく駅に戻ってくると軒下ではまだコロッケの販売をしていた。すっかり買い求める人の姿はなくなり、売り子のおばさん2人がコーヒーを入れているところだった。せっかくだから買ってみようと発泡スチロールの箱に収められたコロッケを見せてもらうと、5個入りと2個入りのパックがいくつか残っていた。1個で良いのだがそれはないので2個入りを購入。手にすると揚げたてを持ってきたらしくまだ温かかった。

コロッケ販売のおばさんたちと雑談をしていたら列車の時刻が迫り、急いでホームに向かうとちょうど入線してくるところで危なかった。車内は混雑していて空席を探しながら前方に歩いていくと最前部まで来てしまった。運転席のすぐ後ろに折りたたみ式の簡易座席があったのでそこに腰を落ちつけた。

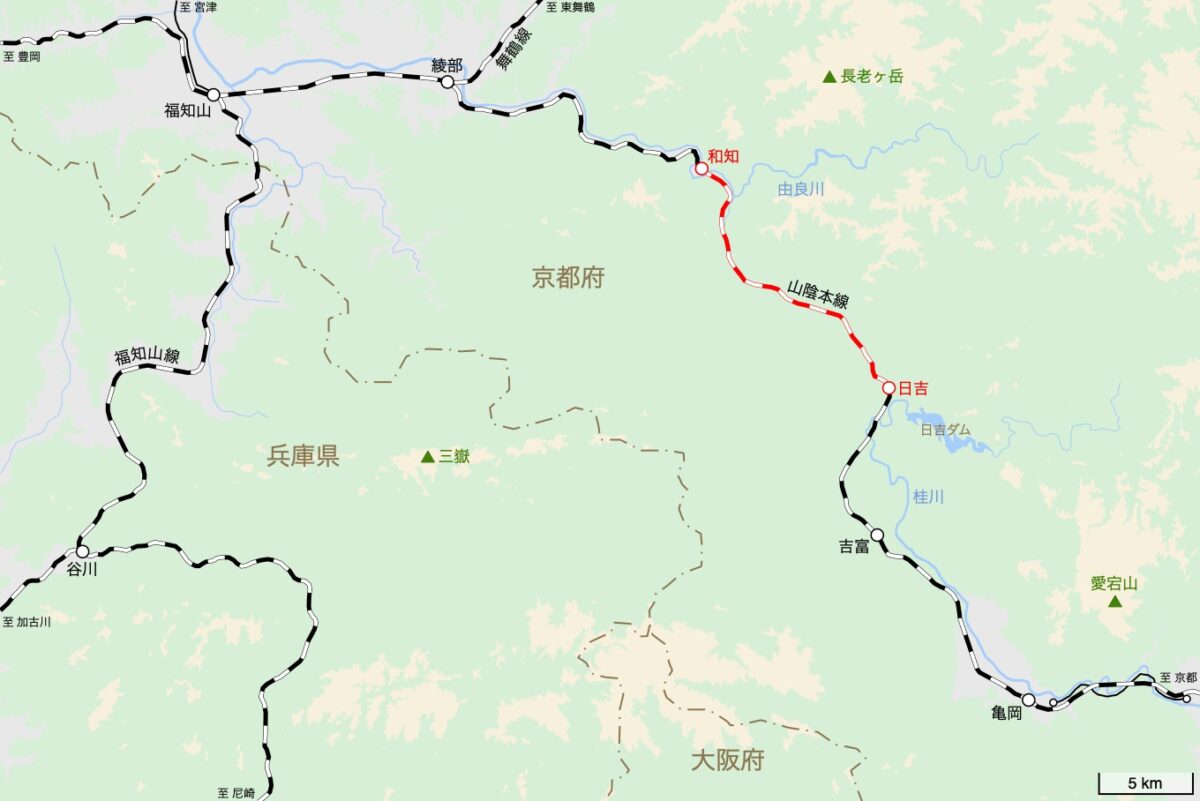

胡麻を発車するとなだらかな平野の中を軽快に進んでいく。この辺りは南丹市と京丹波町の境界であると同時に分水界にもなっている。ここで川の流れは逆になり、大阪湾に至る淀川水系から、若狭湾に至る由良川水系に変わる。前方には立ちはだかる山もなければトンネルもないため実感が湧かないが、太平洋側と日本海側を隔てるところなのである。

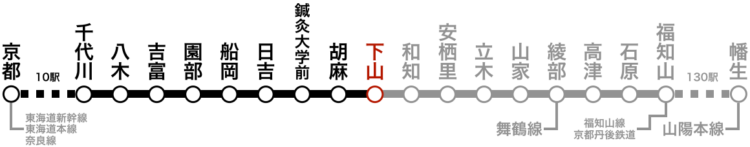

下山

- 所在地 京都府船井郡京丹波町下山

- 開業 1925年(大正14年)10月10日

- ホーム 2面2線

京都府の中央付近に位置する京丹波町に入ってすぐの辺りで、標高400〜500mくらいの山々にに囲まれた自然豊かなところである。山並みは谷底を流れる由良川水系の高屋川にまで迫るため平地は少なく、駅は駅前集落と共に斜面上のような立地にある。そのため駅裏は急峻な山であると同時に、駅前は線路と並行して並ぶ家々を間に挟んで、谷底に向けて落ち込む急斜面になっている。

乗車する人はいなかったが老人など数人と列車を降りた。向かいのホームには園部行きを待つ人の姿があり、駅前には送迎の車や自販機の補充にやってきたトラックが出入りするなど、山間の小駅にしては随分と人の動きが感じられた。

2面2線の相対式ホームを持つ交換可能駅で、互いのホームは跨線橋で結ばれていた。開業から百年近く経過した駅ではあるが、これといって興味を惹かれるような骨董品に類する設備は見当たらず、列車を降りるとそのまま狭い跨線橋を渡り駅舎に向かった。

駅舎は長方形をした白い箱のようなシンプル形で、その中に待合室やトイレなど駅に必要なものが収められていた。さすがに大正時代からこの建物ということはないだろうから、戦後になり建て替えられたものだろう。駅舎の前に枝ぶりのいい大きな松が生えているのが印象的で、白い駅舎に緑の松葉がよく映えていた。

誰もいない待合室に入ると清掃された気持ちのいい空間になっていた。ベンチには手作りの座布団が並べられ、空いたスペースにはつぼみを無数につけた梅の枝や、赤い花の美しい椿などが、ペットボトルに生けて飾られていた。

食事をするのにちょうどいいのでコロッケを取り出した。車内では食べられるような状況ではなかったし、余裕のない小さなバッグに入れて持ち歩きたくない、なにより早く食べないと冷めてしまうので食べるなら今しかない。味としては普通のコロッケだったけど暖かくてサクサクなので美味かった。

駅前通りに出ると昭和感を漂わせる建物がずらずらと並んでいた。間口の作りからかつては個人商店が何軒もあったことが察せられる。昔はちょっとした商店街だったのかもしれない。洋服店などの文字が残る建物もあるが大半は何の店であったのかすら分からない。列車から降りたときには人の気配がたくさんあったけど、送迎の車が去ったいまでは人通りがないどころか車も滅多に通らず、冬枯れの景色と寒風も合わさりなんだか物寂しく見えた。

大福光寺

それほどの古刹があるようには見えないが、ここには千年以上も昔の奈良時代、延暦年間からの歴史を持ち、足利将軍家とも縁のある大福光寺があるという。単に歴史があるというだけではなく、いまなお鎌倉時代に建立された本堂が残るというからこれを見逃す手はない。

駅から大福光寺までは2kmほどと近いのだが、高屋川を挟んだ対岸にあるため、距離から感じる印象以上に体力を必要とする。どういうことかというと高屋川は峡谷のように深いところを流れているが、駅と寺は開けた土地のある両岸の高台にあるため、一旦谷底まで下りて橋を渡り、それからまた上っていく必要があるのだ。

そのようなわけで出発するとまずは谷底に向けて急坂を下っていく。そして下りきると赤い鳥居があるのに気がついた。扁額には稲荷大明神と書いてある。背後の緑に包まれた小山に向けて階段が伸びていて、せっかく下ってきたけど、階段の先に興味を惹かれて上がっていく。小山はごつごつした岩で出来ていて、終点には参道の大きさからすると拍子抜けするような小さな祠が鎮座していた。風の通り道に立ちふさがっているのか、周囲を取り巻く木々は絶えず騒がしく揺れ動いていた。

高屋川を渡ると山上に向けて上っていく。上り口には大福光寺の看板が出ていて少しだけ観光色が感じられたけど、人通りはないし車もたまにしか通らず静かな道である。あまりに静かなので遠くで鉄橋を渡る列車の音がよく聞こえる。

沿道をスイセンが彩る坂道を上っていくと徐々に傾斜は緩やかになり、棚田というほどではないが階段状に農地の広がる開けたところに出た。点在する家屋は今でこそ瓦やトタンに覆われているが、元々は茅葺屋根だったらしき特徴的な形をしている。かつては昔話の挿絵に出てくるような、のどかな景色が広がっていたことが想像された。

緩やかになっていた坂道は再び傾斜を増していく。途中には江戸時代に建てられた姿を今に残し、国の重要文化財に指定されているという渡辺家住宅があった。トタンのない昔ながらの茅葺屋根を維持しているのでとても目を引く存在だ。残念ながら見学には事前予約が必要だというので、外観を眺めるにとどめて足を進める。

まだかまだかと足を進めていると突如として古めかしい建造物が現れた。それが足利尊氏により鎌倉時代に建立されたという大福光寺の本堂であった。柱や梁から壁に至るまで全体に黒ずんだ飾り気のない木造で、屋根は入母屋造りの檜皮葺と、上から下まで木材で仕上げられている。無駄のない均整の取れた姿には見惚れるものがあった。

傍らには箱型の下層と円形の上層を組み合わせた多宝塔もあり、こちらは本堂より少しだけ新しく室町時代の建立だという。鮮やかな朱色に彩られた外観は本堂とは好対照で、同時に眺めると両者のコントラストが美しい。当然どちらの建物も国の重要文化財に指定されている。

周りを見回しても現代風の農村風景が広がっているだけで、草むした境内には観光客はおろか猫の子一匹おらず静まり返っていた。まるで忘れ去られた寺院のようだが、重要文化財だけあって本堂と多宝塔はよく手入れされている。それだけに建物だけ時の流れが止まり、周りの景色だけ数百年の時が流れたような不思議な感覚を覚えた。

名残惜しいが駅に向けて坂道を下っていると、雑談をしながら手押し車を押して、ゆっくりと上がってくる2人連れの婆さんに出会った。ここまであまりに人気がなかったので、ようやく出会えた人に思わず話しかけてしまい、大福光寺に関する疑問などを尋ねながら立ち話に興じてしまった。

いよいよ列車時刻が迫ってきたので急ぎ足に谷底まで下り、息を荒げながら駅への急坂を一気に上っていく。駅を目前にして列車が入ってきたのには焦ったが、幸いにして対向列車の通過待ちでしばらく停車していたため事なきを得た。

列車を降りた乗客とすれ違いながら跨線橋を渡り列車に乗り込む。相変わらず乗車率は良くて座席は埋まっていたので、運転席の後ろにある折りたたみの簡易座席に座った。

下山駅を発車した列車は、川面に向けて落ち込む斜面にへばりつきながら、右へ左へうねるように進んでいく。短いトンネルをいくつか抜けると、いつのまにか車窓を流れる川は、高屋川から由良川本流に変わっていた。由良川は延長146kmと京都府最長の河川で、これから福知山まで車窓の友となる。

和知

- 所在地 京都府船井郡京丹波町本庄

- 開業 1910年(明治43年)8月25日

- ホーム 2面3線

京丹波町の和知支所がすぐ近くにあり旧和知町の玄関口ともいえる駅である。一帯はオメガ状に大きく蛇行する由良川が、流れの内側に作り出した土地のため、街の三面までが川に囲まれ、残りの一面には山が迫っている。山河に囲まれて全体的に川に向けて傾斜するという狭い土地ながら、沢山の建物が集まる久しぶりの街らしいところだった。

ここでは学生など数人が下車するだけでなく乗車する人の姿も見られた。列車を降りるとどこからともなく昭和の懐メロが聞こえてくる。それもCDではなく歌っている。近所で宴会でもしているような雰囲気が漂っていた。

構内は平屋ながら幅のある比較的大きな駅舎に接した片面ホームと、それとは狭い跨線橋で結ばれた島式ホームという2面3線の構造をしていた。駅は全体にカーブしていてどちらを向いても線路の先は見通せないが、地図によるとどちらに進んでも由良川を渡る鉄橋で、駅の部分だけが右岸に位置している。山陰本線が由良川右岸を走るのはこのわずかな区間だけで、大きく曲がる川とその内側にある街という条件がそうさせたのだろう。

駅舎に入ると委託ながら有人駅で、改札脇には券売機も設置されていた。建物の大きさから広い待合室でもありそうだがそれはなく、代わりにかつて待合室だったと思われるスペースに「和知ふれあいハウス山ゆり」なる施設が入居していて、ガラス越しに農産物や衣類の販売に飲食スペースまであるのが見えた。今日がリニューアルオープン初日ということで、記念イベントが開催されていて、鉄道利用者ではない人たちで駅舎内は賑わっていた。

先ほどから流れているカラオケもその一環のようで「なつめろ大会」と題して、駅の出入口付近に大量の機材が並べられ、老若男女がここに来てはマイクを手に思い思いに歌声を披露していた。なかなかの大音量のため駅構内にまで響き渡っているのだ。

駅前に出ると周辺には銀行や行政の大柄な建物が点在し、その隙間を埋めるように小さな商店や住宅が軒を連ねていた。駅前広場には路線バスの姿があるのみならず、駅に入居する店を訪れる車や原付き、それに自転車などが出入りしている。やってくる顔ぶれは小学生から高齢者までと幅広い。片隅では一緒に列車を降りた高校生が退屈そうに迎えを待っている。活気があるとまではいかないが賑わいの感じられるところである。

イボ水さん

天足さんと聞いても何のことだか全然分からないが、江戸時代初期の寛永16年に天足香禅によって創建された祥雲寺のことだという。頭の病にご利益があるとして、ぼけ封じの天足さんなどと呼ばれて親しまれているという。その天足香禅は遺言によりヒノキの根本に葬られ、いまでもそのヒノキは巨木となって残っているというから興味深い。

当然訪れてみようとなるわけであるが、駅からおよそ5kmという距離が問題で、普段であればどうということはないが、右足にできたマメが痛くて歩けそうにない。強引に行って帰ってこれなくなっては目も当てられない。

少し考えたけど祥雲寺は諦めて駅周辺でお茶を濁すことにした。代わりに呼び方の印象が天足さんとなんだか似ている、「イボ水さん」と呼ばれるイボ水宮に行ってみることにした。こちらは駅裏にあるのでなんとかなりそうだ。名前からしてイボに効能のある水だというのは想像がつくが、マメにも効かないものだろうかと思う。

歩きはじめるとカラオケの歌声が徐々に遠ざかっていき、それがいよいよ聞こえなくなってきた辺りの山すそに、木造瓦屋根の小さな祠のような建物が見えてきた。近寄ると傍らにはイボ水宮と墨書きされた木札が立ててあった。

建物は上回りこそ木造だが床は水場を覆うようにして竹が並べてあり、その一部だけが開閉できるようになっていた。そっと開けて覗き込むと薄暗いなかに、まるで井戸水のように静かに溜まっている水が見える。試しに汲んでみると何やらとろりと感じで、ほんのり暖かみがあり、いかにも効果がありそうに感じられた。壁面にはこの水でイボが消えたという人々がお供えしたという大量の柄杓が並んでいた。

イボ水さんの少し先まで行ってみると大きな鳥居が凛と佇んでいた。その向こうには手入れのされた山肌に、太いケヤキなどの木々が茂るなかを、高台に向けて苔むした石段が一直線に伸びている。なんともいえぬ美しい光景に思わず足を止めて見上げてしまった。

足の痛みも忘れて石段を上がっていくと、その先には想像より大きな平場があり、社務所や古めかしい拝殿などが建ち並んでいた。人気のない境内は掃き清められていて清々しい気分にさせてくれる。街の近くでこの規模の神社になると、ステンレスの手すりのような真新しい設備が目立つことも多いのだが、ここはそういう物がないので景観的にとても良かった。

手水舎に立ち寄ると手が痛くなるほど冷たい水で、イボ水宮で触れた水は気のせいなどではなく、実際に暖かい水だったのだと実感させられた。

奥に鎮座する本殿は覆屋の中にあり見えづらいが柿葺の美しい建物だ。その前までやってくると待ってましたとばかりに雲が切れはじめ日が差し込んできた。そこに強風が吹き抜け木々がザザーッと音を立てて揺れ動く。その様には神々しいものを感じずにはいられなかった。

どういう訳か急速に天候は回復して風は静まり、神社を後にして歩いていると暑さすら感じるほどになってきた。これだけ天気がいいと祥雲寺に行きたい気持ちが湧きはじめ、一度は向かいはじめたが、途中から痛みのあまりびっこを引くような感じになってきたので諦めた。

なんとか駅まで戻ってくると相変わらずカラオケが続いていて賑わしい。希望すれば歌えるようだが駅前で歌う度胸はない。小学校も低学年くらいの女の子が歌っているのには感心するものがあった。

列車まで時間があったので駅舎に入居している店のドアを開け、ボックス席で話し込む地元の人たちを横目に空いてるカウンター席に陣取り、コーヒーを注文した。開店記念で半額なうえに、桜茶と菓子までおまけで付いてくるという大盤振る舞いであった。

エピローグ

まだ日は高いので次の安栖里に行けないことはないが、足が限界なので今日はここまでにして上り列車を待った。やってきたのは園部行きの普通列車で、この辺りは2両編成と短いわりに利用者が多いので、このような途中駅から乗っては座れないことも覚悟したが、降りる人が多かったおかげでうまい具合に座ることができた。

和知を発車した列車は見慣れた景色の中を、列車交換で長々と停車しながら少しずつ進んでいく。山陰本線を旅しているとあちこちで複線化を要望する横断幕のようなものを目にするが、それが納得できるほどに亀の歩みである。

駅ごとに数人ずつ乗客が増えていく。あとから思えば和知というのは余裕を持って座れるぎりぎりの駅だったのかもしれない。日吉では外国人観光客まで乗り込んできて、ここに外国人を惹きつける一体何があるのだろうかと不思議に思う。

園部で列車を乗り継ぎ、京都まで戻ってきた時にはすっかり空は快晴になっていた。今ごろになって晴れるとは意地の悪いものだ。早く足を休めたいので混雑激しい新快速に飛び乗ると、拠点としている大阪の宿に急いだ。

(2017年4月1日)

コメントする