目次

プロローグ

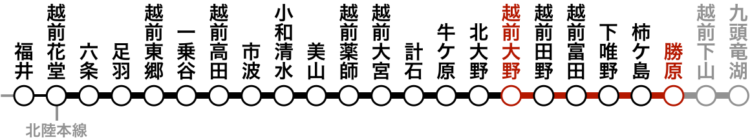

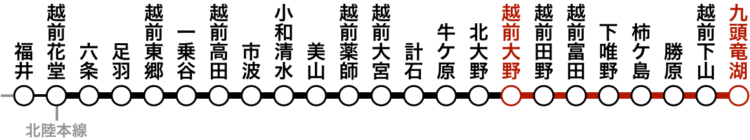

越美北線に残された未訪問駅は、勝原・越前下山・九頭竜湖の3駅のみとなった。半端に残したくないので1日で完乗できないか検討した結果、1日5往復しか走らない区間だけに、越前大野を5時18分に発車する、九頭竜湖行きの始発列車を逃せないことが判明。そのため前日から大野市の旅館に泊まりこみ、2018年8月8日の早朝5時、越前大野駅にやってきた。

まもなく日の出を迎えるので薄明るいが、街はまだ夜のように静かで駅舎内外にも人の気配はなかった。窓口はカーテンで閉ざされていたので券売機で勝原までの乗車券を購入した。

誰もいないホームでは福井行きと九頭竜湖行きの単行列車が、仲良く縦列に並びエンジン音を響かせていた。さっそく乗車しようと思うが先発の福井行きにしか車内の明かりが灯されていない。仕方がないので時間つぶしがてら福井行きの車内を眺めて歩くと、2人乗っているのが見えた。そんな福井行きが去ると九頭竜湖行きにも明かりが灯った。

貸切りの車内で待つことしばし、発車時刻を迎えても他に乗客は現れなかった。早朝に山間部に出かける生活利用者などなさそうだし、恐らく毎日こんな状況なのだろう。

越前田野・越前富田・下唯野と乗降客のない駅にこまめに止まりながら、徐々に明るさを増していく大野盆地の中を進んでいく。天気が良ければ日本百名山の一座で、大野富士の別名を持つ荒島岳が見えるのだが、どんより垂れ込めた雲に隠れていた。

前回到達駅の柿ヶ島を過ぎると、列車は九頭竜川に寄り添いながら、盆地を囲む山塊にできた大きな切れ目に入り込んでいく。車窓からは住宅どころか農地すら姿を消し、入れ替わるように荒々しい岩場や崖に囲まれた渓谷が現れた。周囲を取り巻く山々には広葉樹が密生し、新緑や紅葉の季節であれば鮮烈な色彩を見せてくれそうだ。景色が一変するとはこういう事をいうのだろう。視線は車窓に釘付けである。

司馬遼太郎の「街道をゆく」のなかに、タクシー運転手が秋の越美北線を「紅葉列車というんです」と語っていた一節を思い出す。車窓の紅葉を肴に一杯やるのが、福井の者の秋の楽しみというような話だった。それはもう40年近くも前の話だと思うが、はたして今でも秋の列車内ではそんな光景が見られるのであろうか。

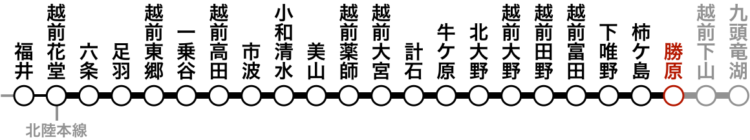

勝原

- 所在地 福井県大野市西勝原

- 開業 1960年(昭和35年)12月15日

- ホーム 1面1線

およそ平地らしい平地のない、九頭竜川が作り出した急峻で深い谷底に、十数軒ほどが集まる集落が置かれている。駅や多くの家屋が集まる左岸には荒島岳の巨大な山体が迫り、右岸には名も知れぬ千メートル級の山々が連なる。いずれの山も深い緑に包まれて遠目には穏やかそうな顔をしているが、その下には崖のような斜面が隠されている。これまでの農村地帯から一変して山岳地帯の趣が漂う。

列車を降りると目の前に駅舎があることが新鮮だった。ブロック造りの壁にトタン屋根を被せた質素なものだが、駅舎のない駅が大半を占める越美北線ではとても珍しい。1960年(昭和35年)の開業から12年間はここが終着駅で、当時は蒸気機関車の方向転換を行う転車台や、保線詰所といった施設もあったという。それらは大半が取り壊されて跡形もないが、辛うじて残る駅舎がそんな時代を偲ばせていた。

遠ざかっていくエンジン音と入れ替わるように、線路脇の草むらから虫の音、樹林から鳥のさえずり、水路から勢いよく流れる水音が聞こえはじめた。どこからともなく冷たい風が吹き抜けていき、涼しさを証明するように真夏だというのにセミの気配がまるでしない。山間の早朝らしい清々しい雰囲気に包まれた駅である。

構内は敷地こそ広いが単式ホームが1面と、錆びついた側線が1本あるのみ。駅舎の待合室があるからか、雨風をしのげるような上屋や待合所すらない。簡素なホームであるが、長さだけはかつての終着駅としての貫禄か3両分くらいあり、越前大野から先で見てきた駅ではどこより長かった。足元には多数の穴が空いたパイプが伸びていて、冬場はこれで水を撒いて雪を溶かす融雪装置だろうか。この辺りは国道ですら不通になることのある豪雪地帯だ。

ホーム上には越美北線では駅舎よりさらに珍しい名所案内板があり、九頭竜峡・鳩ヶ湯鉱泉・勝原スキー場が記載されていた。文字が妙に立体的だと顔を近づけると、文字の形に切り抜いた板を貼り付けた凝った造作をしていた。バスでの所要時間が併記してあるので、開業間もない1968年(昭和43年)の時刻表で調べると、当時は国鉄バスが通じていたようだ。生活利用者の少ないところだけに観光に活路を求めた名残りのようにも見えた。

駅舎は昭和30年代らしい飾り気とは無縁の合理的な作りをしていた。開業時から残る駅舎というのは豪華でも質素でも、その時代の世情や空気を感じさせてくれるいいものだと思う。待合室に入ると手作り座布団の並べられたベンチに暖かみを感じるいっぽう、無人化されているせいかどこか寒々しさも漂っていた。窓口や荷物扱所の跡地が二度と利用しないことを誇示するかのように、隙間なく塞がれているから余計かもしれない。

荒島岳の登山口が近いこともあり、出入口の脇には登山届の書類や提出ポストが設置され、登山者向けの掲示物もそこらかしこに貼り出されていた。数ある荒島岳登山道の中でも勝原からのコースは、原生林の美しさや距離の短さなどから特に人気があるという。鉄道利用でも便利な立地なのに、福井からでは始発に乗っても10時半着と、日帰り登山には厳しいのが残念なところ。早朝から登るべく前日入りして泊まる人がいるのか、片隅には何枚ものゴザが丸めて立てかけてある。どれだけ鉄道利用の登山者が存在するのか気になるところである。

駅前に出るとわずかな建物が見られる他は山また山である。駅舎の隣りにはログハウス風の小洒落た建物があり、ブロック造りの駅舎が実際以上に粗末に映る。観光施設だろうかと近づくと公民館で拍子抜けした。とはいえ単なる公民館ではなく、駅利用者にはトイレを、キャンプ場利用者には水を、登山者にはお湯を提供していた。

駅舎壁面には大きな案内板が設置されていて周辺の見どころが記されていた。荒島岳登山口とキャンプ場のある勝原園地が一押しなのか、それとも単に訪問者が多いからか、所要時間や道のりが詳しく記載されていた。残念ながらスキー場は閉鎖されているようだけど、そうなる以前は登山・キャンプ・スキーと年間を通じて自然を楽しめる駅だったのだ。

白山神社の大カツラ

県下最大級の巨樹があるという。駅にある案内板の類ではなぜか触れられていないが、大野市のパンフレットではしっかり紹介されていて、下打波の白山神社にあるカツラの木がそれだという。地図によると崖っぷちの細々とした道路を通り、九頭竜川支流の打波川が流れる急峻な谷をさかのぼったところで、なにやら秘境の香りが漂うのも魅力的に映った。

山深い上流目指して歩いていると「鳩ヶ湯温泉休業中」という看板が立っていた。温泉に変わっているけど名前からして名所案内板にあった鉱泉のことだろう。ここからさらに十数キロも奥地にあるというのだから秘湯と呼びたくなる温泉である。

九頭竜川に架けられた橋を渡りながら、これから向かう上流を眺めると、深い谷間には道路くらいしか人工物が見当たらない。対岸までくると東勝原という小さな集落があり、廃屋がある一方で生活感のある住宅にバス停まであり、辛うじて人の営みを感じることができた。

東勝原を過ぎるといよいよ険しい地形となり、道路は九頭竜川に落ち込む崖のような山肌を右へ左へうねるように伸びている。木々の隙間からは川面や発電所の建物が見え隠れし、道路端から下を覗き込めば背筋が寒くなるようなところもあった。家がまるでないだけに人と出会うことはなく車も滅多に通らない。狭く見通しの悪い道だけに交通量が少ないのは助かるが、同時に熊や猪にでも遭遇したらどうしようかと不安な気持ちにもなった。

薄暗い洞門をくぐり抜けつつ打波川の流れる支谷に入り込んでいく。少しずつ心細さを増しながら40分ほど歩いたころ、ようやく人家が見えてきたときは安堵した。下打波というこの集落には全体で10軒ほどの民家があっただろうか。このような立地にして冬は豪雪に見舞われるのだから、大変なところに住んでいるものだと思った。

へんぴな所だけに住人向けの商店くらいあるかもしれないので、朝食になるものが手に入らないか進んでいくが、商店どころか現れる家はどれもこれも空き家ばかりだった。雪に押しつぶされたらしく倒壊しつつある建物もある。もう定住者はいないのか家はいくつもあるのに人の気配はなく、神隠しにあった村にやってきたような妙な気分であった。

食べ物は手に入らなかったけど水だけは豊富で困らない。水道代わりに使用していたのか各家ごとに山水が引き込まれていて、戸外の水場に滔々と注ぎ込まれている。手を入れるとしびれるほど冷たく、青く見えるほど透き通っていた。静かな集落にあってこの水だけが、そこかしこで耳に心地よい音を立てていた。

目的の白山神社は集落の中ほどにあった。周囲には「白山神社の大カツラ 千三百年祭」と書かれたのぼりがいくつも立てられていた。このカツラの木には717年(養老元年)に白山を開山したことで知られる泰澄大師が、道中この地で食事を摂り、使用した箸を大地に挿したものが成長した姿だと伝わるという。およそ1300年も昔の話である。

大カツラは探すまでもなく鳥居のすぐ近くに鎮座していた。幹周りおよそ14mで県下最大級というだけにとにかく太い。ここまで沿線で見てきた他の巨樹を圧倒する存在感だ。根本からは「ひこばえ」と呼ばれる細い幹が無数に生え、太い幹を包み込むようにしているため複雑な造形を成し、まるで深く刻まれたシワのようでもある。これほどの巨樹が駅の案内板に記されていないのは実に不思議なことである。

神社に来たのだから参拝もしておこうと参道を進んでいく。境内は草木に侵食され徐々に自然に帰ろうとしているようだった。高台の拝殿に向かう石段は丸みのある自然石を並べた素朴なもので、往来の少なさもあってか全体が苔むしていて美しい。だがその見た目とは裏腹に参拝するには過酷な環境で、アブやブヨがおぞましいほど飛び交っていた。足を止めようものなら群がってくるので、振り払うように素早く参拝して駆け戻ってきた。

この先には鳩ヶ湯温泉があるが休業中だし、刈込池という景勝地もあるけど直線距離で15kmほどあり、徒歩で気軽に行けるようなところではない。前進は諦めて引き返していると突然山からガサガサという音と共に巨大な影が飛び出してきた。熊や猪ならどうしようかと足が止まったが、すぐにそれがカモシカだと分かり胸をなでおろした。こちらに気がつくとまるで馬のように軽快に走り去っていった。

駅が見えてくると駅舎前に紺色のリュックがぽつんと置いてあった。なんだろうと横目に眺めながら待合室に入ると、ひとりの中年男性が登山届を書いていた。列車の時間ではないし車も見当たらず、どこから現れたのか頭をひねる。もしかしてとバス停の時刻表を見ると路線バスが去ったところだった。まさかバスでやってくる登山者がいるとは思わなかった。

勝原園地

荒島岳に登りたいけど装備も時間も足りない。そこで駅前の案内板で同じくらい大きく扱われている勝原園地に向かうことにした。場所は駅のある集落から九頭竜川の河畔まで下りたところで所要時間は徒歩10分とある。川辺にある園地なので山とはまた異なる形で自然を楽しむことができるにちがいない。

路地のような狭く見通せない道路で集落のなかを通り抜けていく。民家の庭先で行き止まりになっていてもおかしくないような道で、勝原園地の標識がなければ道を間違えたかと不安になるところだ。意外なことに集落内には民宿やカフェがあり、少しだけ行楽地の趣を漂わせていたが、全体的には静かな山村である。

集落のある平坦地から九頭竜川に向けて、竹や雑木の茂る薄暗い斜面を下りていくと、思いのほか開けたところに出た。そこが勝原園地で自然豊かなのは想像通りだったが、細々とした道のりからは想像できないほど広く整備されたところであった。案内板によると駐車場の周りに休憩広場・テントサイト・バーベキュー広場・自由広場などが並び、もちろんトイレや洗い場もある。設備は全体的に昭和じみていて老朽化も進んでいるが、子供のころ訪れたキャンプ場を彷彿とさせて懐かしいものを感じた。

ここまでの人気のなさから考えて誰もいないだろうと考えていたけど、意外にも園内では家族連れがキャンプを楽しんでいた。幹周り2〜3mほどの太い松が並ぶテントサイトには、テントのみならず太い幹を利用してハンモックまで吊るしてある。思い思いにくつろぐ姿や、火をおこす姿などを横目に、川面を見下ろす古びたコンクリートのベンチに座ると、谷で冷やされた風が吹き抜けて汗が引いていく。こんなところで読書や昼寝をして過ごせたら最高だ。

ひと抱えもあるような石がごろごろする河原に下りて、石から石へ飛び移りながら九頭竜川の流れを伝っていく。淵のようなところなので流れはとても穏やかで天然プールのようだ。水中メガネが落ちていたり黒焦げた焚き火の跡もある。対岸には半ば崖のような急峻な山がそびえていて、カモシカの仕業だろうか時々小石が崩れ落ちる音がする。徐々に水の流れが岸まで迫ってきて、もうこれ以上は進めないというところで、ぼんやり流れを眺めて過ごした。

駅に戻ってくると隣接する公民館でなにかイベントがあるらしく、徒歩に車で人が少しずつ集まってきていた。近くには大型バスまで止まり子どもたちが続々と下りてくる。なにがはじまるのかと眺めていると、そちらは公民館とは関係のない遠足のようで、勝原園地に向けて賑やかに去っていった。同じく勝原園地に向かうと思しき家族連れの車が何台か通り、これまでの静寂はなんだったのかと思えるほど賑やかになってきた。

10時36分発の九頭竜湖行きが到着すると、住民らしき手提げを持った婆さんと、荒島岳に向かうのだろう登山の装いをしたおじさん降りてきた。先ほどバス利用の登山者を目にしたばかりだし、公共交通機関で荒島岳を目指す人はそれなりにいるらしい。

乗車すると車内には旅行なのか大きなスーツケースを持った若い女性、遊びに行く途中らしき子供連れのお母さん、乗り鉄らしき地味な中高年が数人と、ローカル線の末端にしては盛況だった。

発車すると景色を楽しむ間もなくトンネルに突入した。この辺りは渓谷が美しいのだが残念ながらそれを目にすることはできない。1972年(昭和47年)開業と越美北線でもっとも新しいこの区間では、急峻な谷間を蛇行するうえ雪崩の巣窟のような九頭竜川の渓谷には一切顔を出すことなく、どこまでもトンネルで突き抜けていくのだ。

特に荒島トンネルは全長5kmを超えていてとにかく長かった。細々とした鉄路には似ても似つかぬ大規模なトンネルである。少しずつ延伸していったローカル線らしく、利用者の少ない末端区間に行けば行くほど設備が近代的になっていく。単調なエンジン音とレールを刻む音だけが延々と続き、列車が遅いせいか出口の明かりは見えているのに全然近づいてこない。変化のなさに飽きてきたころ、ようやく抜け出すとそこが駅であった。

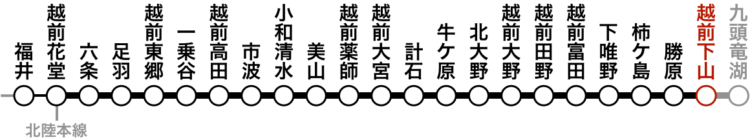

越前下山

- 所在地 福井県大野市下山

- 開業 1972年(昭和47年)12月15日

- ホーム 1面1線

九頭竜川の流れる谷間を横断する築堤上に作られた駅で、両側を荒島トンネルと下山トンネルという長いトンネルに挟まれた山間の駅である。川沿いには平地とまではいかないが広く緩やかな傾斜地があり、急峻な地形が多いこの辺りにしては開けている。田んぼを中心として畑や住宅が点在していて、全体では20〜30軒くらいはありそうなところである。

運賃を支払いドアに向かおうとすると、若い運転士は素早くドアまで先回りして、わざわざ開閉ボタンを押してくれた。キビキビした言動の清々しい運転士である。気分よく降り立つと築堤上にあるホームだけに谷間をよく見渡せ、動けば汗がにじみ出てくる陽気ながら、風通しがいいので何もしなければ真夏とは思えないほど過ごしやすい。

駅としては単式ホームと待合所があるだけで面白みのないようなものだが、面白いものをいくつか見つけた。1つ目が待合所がいつもの木造ではなくブロック造りで、しかも半分は何らかの機械室になっているという初めて目にする作りをしていた。2つ目が駅名板を模した九頭竜温泉の看板で、なんと電話をすれば駅まで無料送迎に来てくれるという。そして3つ目が名所案内板があることで、名所などなさそうなところだけに意外だった。

なにがあるのか名所案内板に目を通すと、大垂滝・白龍神社・荒島岳登山道とある。注目したのが大垂滝で、福井県でも有数の落差を誇る滝でありながら、容易にその姿を目にすることができないため、まぼろしの大垂とも呼ばれる滝だ。存在を知ったのは随分前で図書館で古びた郷土資料を読んでいたときのことで、そこには近年登山道が開通して容易に見ることができるようになったとあり、当然のように行ってみようと考えていた。ところが調べるとその登山道は既に廃道化していて、現在ある登山道からでは見れないというので諦めた経緯がある。この名所案内板は容易に見ることができた時代に立てられたものなのだろう。

さらにペンキで塗りつぶされた名所があり、失われた名所とはなにか気になり、薄っすら浮かんだ文字を読み取ると中竜鉱山とあった。1987年に閉山した亜鉛鉱山で、跡地には坑道などを見学できる博物館が作られていたが、それも10年以上前に閉鎖されている。存在しないのだから消されているのも納得な名所であった。

スロープを伝って築堤から下りていくと数軒の民家が並ぶ道路に出た。駅前らしく駐車場と駐輪場が整備されていたが、それ以外には駅前らしさを感じさせるものは見当たらない。どこにでもある自販機の1台すらない。代わりに荒島岳登山口が近いこともあり、登山マップや登山届の提出ポストが設置されていた。駐車場には京都ナンバーの乗用車が止まっていて、鉄道利用者とは思えないので登山者と見て間違いないだろう。

九頭竜温泉

目的地を駅で見つけたラインナップの中から選べと言われたら、荒島岳や大垂滝を選びたいところであるが、どちらも名所案内にあるからと気軽に向かえば大変なことになるのは必至の場所なので、現実的には九頭竜温泉しかない。とはいえ温泉に入っただけというのも物足りない気がして、まずは駅周辺を少し歩いてみることにした。

狭い道路沿いには古びた数軒の民家が点在していて、中には「明如上人 御巡錫記念碑」と刻まれた石碑の立つ家もあった。明如上人は明治期における西本願寺の宗主である。そんな家々を眺めながら歩いていると、生活感の乏しいものが目立ち、雪で倒壊したのか木材が散乱する一角もあった。人の気配といえば近くの山林で草刈りをする爺さんを見かけた程度で、否が応でも過疎化を感じてしまう。

集落の中ほどには背後に迫る山体に向けて荒島岳登山口という標識が立っていた。少しだけ足を踏み入れてみると、緩やかな傾斜の杉林になっていて、崩れかけた小屋が残るあたりかつては農地だったのかもしれない。踏み跡はしっかりしていて歩きやすく、どこまでも進みたくなるが、勝原の時と同じく装備も時間もないので程々のところで引き返した。

駅から九頭竜温泉に向けては国道を歩くことになる。歩道が整備されているのが救いだが大型車が頻繁に行き交うので落ちつかない。早く抜け出そうと足早に淡々と進んでいく。

沿道には両側合わせて10軒ほどの建物があり、冬場の除雪のためか隣りとの間隔が広くゆったりと並んでいる。ログハウス風の待合所を擁する下山バス停の周囲には、小学校でもあったのか広い空地があり、地区の集会所や避難所を兼ねた建物もある。いかにも下山地区の中心地だと察せられたが、ここもまた空き家が目について寂しさを漂わせていた。

商店はないけど無人販売所があり、この辺りは何が採れるのか覗いてみると、トマトを詰めた小袋が並べられていた。100円と安いので気持ちが揺らぐけど、トマトが昼飯というのもどうかと思うし、持ち歩くには向かないので眺めるだけで通り過ぎた。近くの畑では婆さんが作業の手を止め、こちらを怪訝そうにじっと見ていた。

駅から15分ほどで九頭竜温泉の建物が見えてきた。広い駐車場があるけど平日の昼時とあってか数台程度しか見当たらず、休業日ではないのかと不安になるほど空いていた。これで本当に閉まっていたら目も当てられないが幸い営業中の札が立ててあった。

入浴券を購入してフロントでロッカーの鍵を受け取り脱衣所に向かう。旅先での入浴で不安になるのがこの脱衣所で、早い話がカメラなど貴重品の入った荷物をどうするかという問題なのだが、ここは登山者を想定しているのか縦長の大きなロッカーが用意してあり、私のショルダーバッグ程度は余裕で収めることができた。

浴槽は内風呂と露天があり、それほど大きくはないが、先客は3〜4人と空いていてゆったり入ることができた。お湯は美肌の湯とも呼ばれるアルカリ性単純泉だけあり、入るとすぐに肌がぬめぬめしてきた。塩素臭もほとんど感じられずいい湯である。設備もきれいであまりに気持ちいいので、気がつけば露天を中心にして1時間近くも浸かっていた。

温泉を後にするとすぐ隣りにある食事処に気がついた。こちらも駐車場は閑古鳥が鳴いていたけど、営業中の札が見えたので渡りに船とばかり入店した。昼時だというのに温泉以上に空いていて先客は2名だけであった。

旅先ではなるべく土地の名物を食べるよう心がけているので、福井名物のおろしそばにしようかと考えながらメニューに目を通していると、九頭竜まいたけの天丼に目が止まった。名前からして地元感を漂わせているしおいしそうだ。どちらにするか決められないままウエイターに声をかけ、近づいてきて足を止めるまでの間にまいたけに決めた。

運ばれてくるとふんわり漂う舞茸の香りが食欲をそそる。口に運ぶと揚げたてのサクサクした食感に、甘辛いタレがよく絡んだまいたけの味が広がった。それだけだと徐々に重くなるのだが、おろしそばではないが大根おろしが添えられていて、一緒に食べるとひと味違うサッパリした風味も楽しめる。海老天や味噌汁が付いているのも地味に嬉しい。満足度の高い料理でこちらを選んだのは正解だった。

温泉と食事で満たされたところで駅に戻り、14時16分発の九頭竜湖行きをぼんやり待っていると、荒島トンネルから冷たい風が吹き出してきた。腕時計に視線を落とすと想像どおり列車は勝原を出ている。トンネル内を走行中で冷たい空気を押し出しているのだ。

ほどなく暗やみの彼方に点のように小さな前照灯の光が見えると、焦らすように数分かけて少しずつ大きくなってきた。やがてガタンゴトンと走行音まで聞こえはじめると、まもなく列車がトンネルから飛び出してきた。

停車しようとする列車のなかを窓ごしに眺めると何人も乗っているのが見えた。手動ドアを押し開けながら乗り込み、整理券を取りながら改めて車内を見渡すと、乗り鉄らしき人ばかり10人くらい乗っていた。他に乗降客はなく適当な空席に座るとすぐ発車した。

トンネルが連続して景色はほとんど目にできない。ようやく抜けきると前方に九頭竜湖駅が近づいてくるのが見えた。沿線には沢山の建物が並んでいて久しぶりの街らしいところだ。徐々にはっきり見えてきたホーム上には、先ほど乗り合わせた親子連れの姿がある。それ以外の人たちは折り返しの列車で帰ったのか他には誰も見当たらない。駅の向こうでは線路がぷっつり途切れていて、越美北線の旅もこれが最後の駅かと思うと感慨深いものがあった。

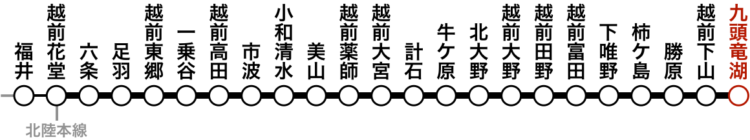

九頭竜湖

- 所在地 福井県大野市朝日

- 開業 1972年(昭和47年)12月15日

- ホーム 1面1線

四方を深い山々に囲まれた越美北線の終着駅である。福井県のJR駅としては最東端かつ最高所にあり、岐阜県までは直線距離にして約10km、標高は400mを超えている。周辺は2005年に大野市に編入された旧和泉村の中心地ではあるが、九頭竜川沿いのわずかな平地にある小さな街で、ここまでレールを敷いたのが不思議に思えるくらい人口希薄な山間部である。

ホームや駅舎は降り立った人々でごった返し、撮影会さながらにそこかしこでシャッターが切られ、有名観光地のような賑わいであった。もっともそんな状況は長続きせず、数分もすると慌ただしく折り返しの列車に吸い込まれていき、誰もいなくなってしまう。とんぼ返りしないのは私くらいのもので、委託駅員の爺さんが「もう出るけど乗らないの?」と心配そうな表情で声をかけてきた。すぐに帰らないほうが少数派とはなんともおかしな駅である。

列車が去ったところでゆっくり駅を見て歩く。ホームは単式が1面あるのみで、線路が目の前で途切れていなければ途中駅と見紛うような簡単な構造だ。実際計画ではさらに延伸して岐阜県側の越美南線と接続し、福井と岐阜を結ぶ越美線となるはずであった。先行して国鉄バスやそれを引き継いだJRバスが両路線を結んでいたが、それすら廃止されたほどの閑散区間なので両者が繋がることは永遠にないのだろう。

3両分くらいの長さがあるホームは冬場の豪雪に立ち向かうためか、半分以上がしっかりした上屋で覆われていた。屋根下には複数のベンチが配され、壁面にはホテルやドライブインの看板が並び、駅名板の隣りには和泉村の観光マップが立ち、観光地の玄関口という雰囲気を漂わせていた。マップ上には多数の施設が記され活気を感じたのも束の間、よく見ると半分くらいの施設は塗りつぶされていて、衰退の一途をたどっている印象に変わった。

駅舎はログハウス風で木材をふんだんに用いた美しい作りをしていた。材料にはヒノキが使われているらしい。駅舎内はいくつかの小さな空間に区切られ、切符売場・改札口・待合ホールといった当然のものから、観光展示コーナーや物産展示コーナーなる木札まで取り付けられている。元々は表示通りに利用されていたのだろうけど、いまはなにも展示されておらず、全体がひとつの待合室のように利用されていた。

清掃の行き届いた待合室のベンチには、きれいな座布団が並べられて休むだけでなく寝るにもよさそうだけど、先手を打つように駅舎内での宿泊禁止という大きな看板が設置されていた。焚火禁止とまで併記してあり駅舎内で焚火はしないだろうと思ったけど、わざわざ記載するくらいだから、そういう事案があったのかもしれない。

鉄道利用者はまるで現れないけど道の駅が併設されているので、ついでに駅を覗いていく人はあとを絶たない。大抵は複数人でやってきて、掲げられている時刻表を見て列車本数の少なさで盛り上がり、ホームを見てその簡素さに驚いていく。そんな光景が何度も繰り返され、駅舎に訪れる人の数でいったら、鉄道よりもマイカー利用者のほうがはるかに多かった。

窓口では終着駅に訪れた証として到着証明書なるものを発行していた。記念に発行してもらおうと思うが、肝心の駅員さんが忙しく動き回っていて窓口が無人で、なかなかそれを頼む機会がない。なにが忙しいのかはよく分からないけど、とにかく動き回っている。暇そうになるのを見計らって声をかけると、専用の日付印を押したはがき大の証明書を手渡してくれた。

せっかくの有人駅なのだから入場券はないかと帰りの乗車券を購入がてら尋ねると、同じようなことを考える人が多いのか、手慣れた様子で素早く発行してくれた。委託駅で切符を購入するとペラペラのレシートのような代物が出てくることもあるけど、ここはしっかりした切符らしい切符である。使うわけでないことは百も承知だろうけど、頼むまでもなく改札印を押してから渡してくれるあたり、なかなか分かっている。

駅を出ると駅名に反して湖はどこにもない。近隣集落を結ぶ市営バスの停留所と、数台分の駐車スペースがあり、その向こうには街のメインストリートらしき国道が横切っていた。1日5往復しか列車のこない山間の終着駅ともなると、閑散としているのが普通だろうけど、ここは駅を含めた全体が道の駅になっているので人も車もひっきりなしに行き交っていた。

名所探訪

当初は駅名の由来になった九頭竜湖というダム湖を訪ねることも考えたけど、目の前にありそうな駅名をしていながら実際にはダム堤体まで5kmほどある。湖上には「夢のかけはし」とも呼ばれる、瀬戸大橋の試作品として架けられた吊り橋があり魅力的だが、そこまでになると倍の10kmほどもある。おまけに人家すらない山間部の曲がりくねる国道を歩く必要があるのだから、考えれば考えるほど行こうという気力がしぼんでしまった。

かといって代わりの宛てもないので、近場にある地元民おすすめの場所をめぐろうと、駅員さんに見どころを尋ねると、この辺りにはなにもないという。通りがかりの住民に尋ねるとよくある回答だけど、駅員であれば色々と詳しいだろうと期待しただけに残念。それでもしばらく頭を捻ってくれて、思い出したように駅の裏手にSLが展示してあると教えてくれた。

行ってみると確かに蒸気機関車が鎮座していた。場所的に車窓からも見えたはずだけど、前方の駅にばかり視線が集中していて気づかなかった。太い鉄骨に支えられたどっしりした屋根に守られていて、鑑賞するには柱が邪魔だけど、おかげできれいな状態を保っている。

解説板によるとこの車両は1919年(大正8年)に製造され、広島・大阪・名古屋・長野と各地で活躍したのち、晩年は越美北線の貨物列車を牽引して過ごしたという。引退は九頭竜湖駅が開業した翌年の1973年(昭和48年)で、それ以来ここで行き交う列車を見守ってきたのだという。どうしてここにSLなのかと思ったけど越美北線と縁のある車両だった。

隣接して古民家のような平屋建ての建物があり、外見的には民俗資料館か手打ちそば屋かといった風貌だが、どちらでもない笛資料館という施設であった。訪ねてみると館内は薄暗く静まりかえり、駅員さんが触れなかったのは閉館しているからかと思ったら、受付から管理人らしき中年男性が顔を出して安堵した。入場料を支払うとようやく室内の照明が灯された。普段は消しているというのが来館者の少なさを物語る。

館内は笛資料館というだけあって笛や、笛にまつわる解説パネルが並べられていた。実際に演奏してみたり笛の制作体験までできるという。残念ながら笛はまったく吹けないので、どうぞと言われても手も足も出ない。眺めるにしても笛についての知識がないので困るが、幸いにして他に来館者がないこともあり受付の人が付きっきりで解説をしてくれた。

展示品の中でも特に目立つ所にあるのが、平治の乱に敗れ、この地に落ち延びてきた源義平が遺したと伝わる青葉の笛だ。この笛を展示するための施設といっても過言ではない。豪華な笛というわけではなくむしろ逆で、加えて先端が欠けていたりと破損が目立ち、我が家にあったら処分しかねない古びた笛である。秘められた歴史や伝説に価値がある笛なのだ。

貴重な品にしては簡単なガラスケースに収められていると思えば、ここにある青葉の笛は複製品だという。聞けば本物はどうしても貸してもらえなかったので、職人さんを呼んで精巧に同じものを作ってもらったという。その完成度たるや並べてみると、どちらが本物が見分けがつかないほどだそうである。

観光施設の人であれば見どころにも詳しそうなので、次に行くべきところを尋ねると、駅員さんと同じ反応だったのには参った。かつて和泉村であったこの地区は人口が激減してすっかり寂れてしまったという。九頭竜ダムによる水没や中竜鉱山の閉山により、数千人が数百人にまで減少したほど過疎化が進行しているのだ。そんな話をしている合間に、郷土資料館に恐竜化石が展示してあるとか、国民休養地に散策路があるなど少しずつ見どころが出てきた。

夕方で箱物は閉館時刻が迫るため国民休養地を目指す。駅や街から見ると九頭竜川の対岸にあるので、街外れに架けられた橋まで駅前を横切る国道を進む。ひとりの観光客も見当たらないけど、ブロック舗装に街路樹の植えられた歩道沿いには、宿泊施設や飲食店があるなど観光地としての趣がある。

広々とした河川敷を見下ろしながら九頭竜川を渡ると、緑のゲレンデが広がる九頭竜スキー場に出た。冬になれば賑わうのかもしれないが、この季節ではあらゆる建物が閉ざされ、まるで廃墟のように静まり返っていた。

九頭竜国民休養地の看板を過ぎると、周辺にはブナ・ナラ・ケヤキなど様々な広葉樹が、視界を暗く感じさせるほど生い茂っていた。目に優しく気分も安らぐ。新緑や紅葉の季節であれば鮮やかな色彩で楽しませてくれそうだ。木々に囲まれるようにして国民宿舎やキャンプ場もあるけど、平日だからか人の気配は薄く、虫取りに興じる親子連れを見かけただけだった。

場違いなほど真新しく巨大な倉庫のような建物があり、近寄ると大野市化石発掘センターなる化石発掘の体験施設だった。アンモナイトや三葉虫といった海のものから、恐竜や植物といった山のものまで、様々な化石の発掘体験ができるという。この辺りは郷土資料館に化石が展示されているほど化石が有名で、日本で初めてアンモナイトの化石が発見された土地でもあるのだ。もっとも営業時間は終了していて人気は感じられない。

美しい樹林に巡らされた散策路を思うままに行きつ戻りつして過ごす。そこに何があるというわけではないが手軽に森林浴を楽しめるいいところだ。設備は勝原園地のように全体的に昭和風とでもいう古さがあるが、それはそれで自然に馴染んでいて悪くない。

駅に戻ると帰りの列車まで1時間以上あった。どうしたものか薄暗い待合室に腰を下ろして考えていると、退屈そうなのを見て取ったのか駅員さんがテレビをつけてくれた。気がつかなかったけど待合室にはテレビが設置してあるのだ。ところが画面には何も映らない。一緒になって設定をいじったり叩いたりするが結局映ることはなかった。

駅員さんに普段どれだけ利用者があるのか尋ねると、「結構いますよ」というのを期待したけど、素っ気なく「乗る人はほとんどない」と寂しい答えが返ってきた。ただ話はそれで終わりではなく、青春18きっぷの期間中だけは大勢乗ってくるという。といってもホームに降りた程度ですぐに折り返しの列車で帰ってしまうと笑っていた。

地元ではまるで必要とされていない路線のようだが、大雪に見舞われて国道の通行が難しくなると、こんなに大野方面に通っている人がいたのかと驚くほど、列車を待つ行列ができることがあるという。雪崩の巣窟のような渓谷沿いを走る国道に比べて、トンネルの連続する越美北線は雪にはめっぽう強いのだ。気がかりなのは線路に平行するようにして中部縦貫自動車道の建設が進んでいることで、完成して積雪時でも難なくマイカー移動できるようになると、越美北線の命運が尽きてしまいそうに思えた。

エピローグ

駅員さんと話し込んでいると当駅止まりの列車が入線してきたので、会話を切り上げてホームに向かい列車を待ち受ける。目の前にゆっくり停車してドアが開くと、降りてきたのは地元の学生らしき若者ひとりだけだった。折り返しとなる18時33分発の福井行きに至っては私だけしかいない。青春18きっぷ利用者のいない日常の姿を垣間見た気がした。

連続するトンネルと鉄橋で山間を抜け出し、大野盆地の入口にある柿ヶ島まで戻ってきたところで、越美北線の全線全駅完乗を達成した。中途半端な位置にある駅での達成だけど、全駅での乗降のみならず、全区間で上下線列車に乗車するという条件もあるのでこうなる。

最後にもっとも印象深い駅を選ぼうかと思っていたけど、どの駅も甲乙つけがたくとても選ぶことはできなかった。沿線には時間や体力の都合で訪問できなかったところが沢山あるので、いつの日か再訪の旅というのをやってみたい。末端区間における生活利用者の少なさを考えると、その時まで廃止されることなく残っていることを願うばかりである。

(2018年8月8日)

コメントする