目次

プロローグ

2018年1月5日、暗い雲の垂れ込める冬の裏日本らしい朝だった。宿を出ると降ってはいないが、しっとり湿った路面が夜半まで降っていたことを教えてくれる。

鳥取駅までくると昨日たくさん目にした観光客や帰省客ではなく、背広や制服に身を包んだ人たちでごった返していた。いかにも平日の朝といった様子に正月が終わったことを感じる。

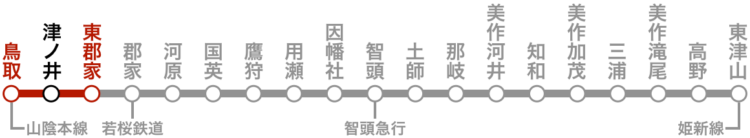

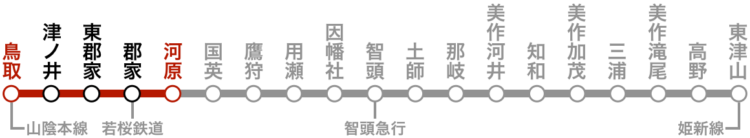

ホームに向かうと既に8時発の智頭行きが停車していた。因美線の列車なのに第三セクターである智頭急行の車両なのが面白い。因美線は智頭急行だけでなく若桜鉄道の列車も乗り入れてくるから、どの会社の車両が現れるか楽しみなものがある。

車内は発車まで10分ほどあるためか空いていた。どちら側にしようか迷いながら通路を歩いていき進行左側のボックス席に陣取る。因美線は昨日はじめて乗車したけど、往路は混雑、復路は日没で景色どころではなかったので車窓が楽しみだ。

時間が過ぎるにつれ、同じホームの反対側には浜坂行きを待つ列ができ、こちらにもぽつぽつと乗り込んでくる。そして各ボックス席に1〜2人収まったところで発車時刻を迎えた。

鳥取平野を快走して津ノ井に到着すると、周りの人たちが次々と席を立ち、窓外に目をやればこんなに乗っていたかなと思うほど大勢が流れていく。若者がほとんどなので近くにある高校や大学に向かうのだろう。昨日この駅を訪れたときはまるで人気がなく、うら寂しい雰囲気が漂っていたのだが、今は改札口に駅員までいて同じ駅とは思えないほど活気がある。

すっかり空席の目立つ車内となったところで津ノ井を発車。このあたりから鳥取平野が終わり徐々に山間に分け入っていく。線路も心なしか勾配がきつくなった気がする。エンジンを唸らせながら上っていく。

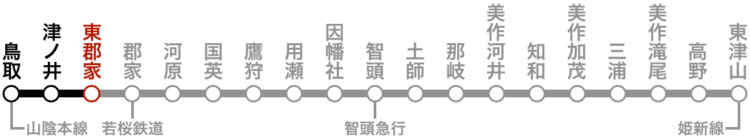

東郡家

- 所在地 鳥取県八頭郡八頭町堀越

- 開業 1956年(昭和31年)11月1日

- ホーム 1面1線

鳥取市と八頭町を隔てる小さな峠のようなところで、周辺には山林と農地が広がり、いくつかの集落が点在している。のどかな景色だけあって路線開業時ここに駅はなく、開設されたのはそれから30年以上も経過した戦後になってからのことである。

列車を降りたのは私だけで乗る人もいなかった。見回せば線路から家々の屋根まで薄っすらと雪が積もり薄暗さも相まって寒々しい。実際にも身が引き締まるような寒さで、じきに手が冷たくなってきた。

構内はホームがひとつあるだけで駅舎も交換設備もない。いかにも後年になり設置しましたという簡素な姿をしている。駅舎はないが木造の小さな待合室があり、戸の開け放たれた出入口から中を覗くと、ベンチや清掃道具といった定番の品々に加え、雪国らしく融雪剤の入った箱や、除雪用らしきスコップなどが置いてあった。

駅を出るとそのまま鳥取と姫路を結ぶ国道29号線の歩道に出た。主要道だけに車がひっきりなしに行き交っている。ホームだけを見たら静かそうな駅だけど現実には騒々しい。

駅前には平地がないので国道の他にはバス停くらいしか見当たらないが、駅裏ともいえる線路の向こう側には家屋が並んでいて商店らしき建物も見える。しかし目の前にありながらホームと反対側のために、200mほど離れた踏切まで迂回しないとたどりつけない。こういうところは往々にして勝手踏切があるのだが、ここもやはり国道から線路脇に降りる階段があり、その先の線路上に目をやると雪のおかげで人々が往来した跡がはっきり残されていた。

成田山清龍寺

小さな峠のような立地にある駅から、郡家方面に向けて緩やかな坂道を下っていくと、数分で田んぼを敷き詰めた開けた景色に変わった。あちらこちらに家屋が点在していて遠くには郡家の街並みも見えている。犬の散歩をする子どもたちや、自転車に乗った老人など、この寒さをものともしない人たちとすれちがう。

目的地は成田山清龍寺で地図によると20分ほどで到着する。もうひとつ峰寺薬師堂という気になる存在もあったけど、両者は方向が逆なのでより近い清龍寺のほうにした。駅には姫路公園と書かれた大きな案内板があり、そちらにも興味が湧いたけど、国道を行き交う車に向けてのものらしく、15kmという文字に一瞬にして興味を失った。

門尾という集落の入口までくると、立派な石灯籠と荒々しい表情の木に挟まれた、六地蔵が安置されていた。背後には周辺にあったものを集めたのか小さな石仏や五輪塔のようなものがひしめいている。いずれも風化が進んで輪郭からそれと分かるような姿をしている。由来が気になるけどなにも記されてはいないし尋ねられそうな人もいない。

近くには町指定文化財なる門尾三本松峠と書かれた標柱が立っていて、平地に峠とはどういうことか不思議に思うけど、ここは遠い昔の主要道であった若桜街道が、鳥取城下に向けて越えた門尾三本松峠への入口なのだという。

沿道には土壁をみせる朽ちかけた廃屋から、立派な白壁や板塀のある大きな家まで、様々な建物が現れてくる。昔はなにかの商店だったらしき建物もあるけど、現実に営業している商店は見当たらない。屋根はほとんどが瓦屋根で、山陰地方は西に行けば行くほど赤茶色をした石州瓦が増えていくが、この辺りは赤茶色と黒色が混ざり合っている。

門尾を過ぎて下門尾という集落までくると成田山清龍寺と書かれた、見逃しそうな小さな標識が家の壁に取り付けられていた。それに従い山すその緩やかな傾斜地に広がる集落に入り込んでいく。軽自動車でもこすりそうな狭い道で、両側には錆の目立つトタン壁や黒ずんだ板壁の家並みが続く。意味もなく歩きたくなるような良い雰囲気のところである。

集落の奥までくると成田山清龍寺と刻まれた石柱が見えてきた。そこから山の中腹にある伽藍に向けて階段が伸びている。階段沿いの斜面は庭園のように整備されていて、きれいに整えられた樹木や、苔むした石垣、それに池まで配されていた。季節柄か全体的に地味な色合いをしているため、サザンカの赤い花がひときわ鮮やかに映る。

踏み外したら転げ落ちそうな階段を上がりきると小さな平場があり、本堂・鐘楼・庫裏などが身を寄せ合うようにひしめいていた。残された空間といえば通路がようやく通せるくらいしかない。この小さな空間に寺の建物がすべて揃っているという凝縮感が好ましい。

まずは参拝しようと真っすぐ本堂に向かうと脇から住職が現れ挨拶を交わす。朝のおつとめだろうか忙しそうに動き回っていて、気がつけば姿だけでなく気配までも消えていた。

説明板によるとこの寺は710年に行基によって開かれ、古くは花喜山浄光寺と呼ばれていたとある。710年といえば平城京に都が置かれ奈良時代がはじまった年だ。

戦国時代には秀吉の鳥取攻略時に兵火にかかり消失したが、辛くも持ち出さた3体の仏像が今も残り、明治に入ると成田山新勝寺より不動明王を勧請し、現在の成田山清龍寺を称するようになったとある。また本堂には近くにあった白兎神社の社殿が移築されているとのこと。

本堂のある平場からはさらに高台へと続く階段があり、なにがあるのか気になり上がっていくと、固く扉の閉ざされた宝物庫のような建物があった。どうやら例の消失を免れたという仏像が収められているようである。

仏像は見えないけど見晴らしはいいところで、家屋のひしめく郡家の街を一望でき、列車の音に目を凝らせば、何両も連ねた特急列車の走り去っていく姿が見えた。

駅に戻ってくると先ほどは開いていた待合室の戸が閉まっていた。誰かいるのかゆっくり近づいて内部に目をやると誰もいなかった。時刻表によると清龍寺に行ってるあいだに鳥取行きがあるのでその利用者があったと思われる。

乗車するのは9時55分発の若桜行きで、行き先からそうだろうと予想した通り、若桜鉄道の車両でやってきた。乗降客も予想した通り私だけだった。

小さな単行列車だけど車内は空いていたので4人がけのボックス席に収まった。数少ない乗客のひとりは旅行者で、鳥取の名物駅弁「かに寿司」を頬張っていた。

発車した列車は緩やかな下り坂を軽快に進んでいく。先ほど眺めた田んぼのなかを走り抜けると郡家市街に入り、家並みをかき分けるようにして郡家駅に滑り込んだ。

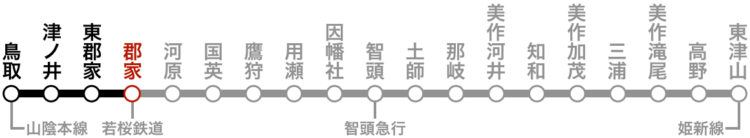

郡家

- 所在地 鳥取県八頭郡八頭町郡家

- 開業 1919年(大正8年)12月20日

- ホーム 2面3線

鳥取県を代表する河川である千代川、その支流の私都川が流れる開けた土地で、八頭町の中心的な街が置かれている。役場や高校などが近くにあり特急停車駅でもある当駅は、因美線の所属駅としてはもっとも利用者が多い。若桜鉄道の分岐駅という要衝でもあることから、地方のローカル線としては比較的大きな駅となっている。

列車を降りると頭上には鉄骨のがっしりした上屋があり、その下にはベンチが並べられ、木造の古びたものながら暖房の効いた待合室まで用意されていた。豪雪地の特急停車駅らしい設備だなと思う。乗ってきた列車はこれより若桜鉄道に進むので、ホーム上ではJRと若桜鉄道の運転手が交代する姿があった。

広い構内には長いホームが2面並んでいた。駅舎側から島式と片面を配した2面3線で、錆びついた側線が1本ある。跨線橋や地下道はなくそれぞれが構内踏切で結ばれていた。

降り立ったのは島式ホームの1番のりばだったので、奥にある片面ホームの3番のりばにも足を伸ばす。こちらは特急が発着しないためか冷遇されていて、上屋は小さなもので待合室も暖房はなく冷え切っていた。おまけに室内は禁煙だというのにタバコ臭く、あまりの居心地の悪さに早々と逃げ出した。

駅裏となる3番のりばの反対側にも線路があったらしき空間があり、昔は4番のりばまであったのだろうかと思う。そんなことをしているあいだに2番のりばには、帰省客らしきスーツケースを手にした人が増えはじめた。時間的に岡山行きを待っているようである。

見るからに完成して間がない新しい駅舎に入ると、木材を多用した暖かみのある内装で、暖房もよく効いていて心地のいい空間になっていた。みどりの窓口にコンビニと観光案内所まで取り揃えられていて設備も充実している。ゆったりした休憩スペースまであるため、ここにも特急を待っているらしい荷物を抱えた人の姿があった。

駅舎内は大部分が天井まで吹き抜けの構造になっているが、線路側にだけ2階部分があり階段で上がれるようになっていた。行ってみるとホームから駅舎内まで眺められる展望スペースになっていた。なぜだか等身大の人形があちこちに置いてあり、徳島県の限界集落を思い起こさせるものがあった。

因幡らしく白兎の石像の置かれた駅前に出ると、昔日の賑わいが偲ばれる鄙びたアーケードが伸びていた。並べられた商店には空き店舗が目立ち、薄暗さと往来のなさもあってどこか物寂しい。駅舎が新しくきれいなだけに余計にそのように感じてしまう。

白兎神社

駅前には八頭町の観光案内板があるけど、それによると駅周辺にはこれといった見どころはないようだ。古くからの街道沿いにある街だから、歴史的なものがありそうだがそうでもないらしい。数少ない見どころのなかから、先ほどの成田山清龍寺に社殿が移されたという、白兎神社に向かうことにした。

沿道には住宅だけでなく休業日なのか閉店しているのか判断に困るような個人商店が点在していた。八頭町の中心地ともいえる郡家の駅前を通る道路だというのに、途中ですれちがったのは年配男性のひとりだけと、どんよりした曇り空と相まって活気が感じられない。

所々に立てられた白兎神社への標識には、白兎のイラストに英語やハングル表記まで入れてあり、観光客誘致に力が入っているのを感じる。神社からの帰りだろうか場違いな装いの若い女性たちともすれちがった。

私都川という難読な川を渡ると田んぼが広がり、その中にぽつんと佇む小さな社が白兎神社であった。どうしてこんなところにと思うような立地だ。辺りは往来もなく聞こえるのは川の流れる音くらいという静かなところである。

近づいてみると石造りの鳥居の向こうに祠のような小さな社殿があり、両脇にはそれらの建造物より古くからありそうな大木が立っていた。白兎神社というだけあって狛犬がうさぎの姿をしているのが面白い。この場合は狛犬ではなく狛兎と呼ぶべきなのだろうか。狛兎は最近作られたばかりという新しさで、そこかしこに立っていた標識といい、観光地として整備されている感じである。

説明板によると因美線が開業する5年前の1914年(大正3年)に、同じ郡家町にある賀茂神社に合祀し、社殿は成田山清龍寺の内陣の厨子として移建したとある。概ね清龍寺の説明板と同じことが記されていた。

駅に向かっていると自転車に乗った地元のおばさんとすれちがった。ふと行く先に目をやると白兎神社の前で降りると、手を合わせてから再び自転車にまたがった。祭神も社殿も移されて百年もの時が流れ、今はもう観光施設のようなものかと思ったけど、信仰は脈々と受け継がれているのだ。

駅前食堂

時刻はもうすぐ正午になろうとしている。時刻表を確認すると次の列車まで30分ほどあるので食事を取ることにした。駅のコンビニではなんだか味気ないので、これだけの町ならあるはずだとアーケードを進むと、やはり駅前食堂があった。

外からはどのような品があるのかも、中の様子も全然わからない店なので、期待と不安を伴いながら戸を開けた。そこはいくつかの座敷とカウンター席からなる小さな食堂で、昼だというのに座敷に婆さんがひとり座っているだけと空いていた。婆さんは私を目にするとおもむろに立ち上がり調理場に移動していった。

話のしやすいカウンター席に陣取り、午後に備えて高カロリーなカツ丼を注文した。目の前で揚げてサクッサクッとカツを切る音がたまらない。出てきたカツ丼は自宅で作ったかの如く飾り気のないもので、駅前食堂にはこういうのがよく似合う。

カツ丼を頬張りつつ町の見どころを尋ねると「なにもないねぇ」と頭をもたげる。しばらく考えてくれるがやはりなにもないという。見どころはないけど自民党の石破さんが郡家出身で、有名といえばそれが一番有名だとのことであった。

食後には地元で採れたという梨を剥いてくれ、コーヒーまで入れてくれた。テレビでは正月で賑わう明治神宮や渋谷のスクランブル交差点が流れていて、先日訪れたばかりなので懐かしく眺める。居心地がよくてのんびりしていると列車時刻が迫っていた。

小走りに駅までやってくると、すぐに12時16分発の智頭行きが、智頭急行の車両で入線してきた。向かいのホームには約30分遅れの倉吉行き特急が交換待ちで停まっていて、向こうも智頭急行の車両だ。JRの路線なのに出会うのは若桜鉄道や智頭急行といった第三セクターの車両ばかりなのだから実に興味深い。

車内は各ボックス席が1〜2人くらいで埋まる程度の乗車率で、地元客と大きな荷物を持った旅行者とが入り混じっていた。空いてるボックス席があったのでそこに収まった。

発車するとすぐに若桜鉄道の線路がじりじり左に遠ざかっていく。こういう場面ではどうしても去りゆく線路を視線で追ってしまう。ほどなく八東川の鉄橋を渡ると、互いの線路が背中を向けるように左右に大きく曲がり、向こうの線路は視界から消えていった。

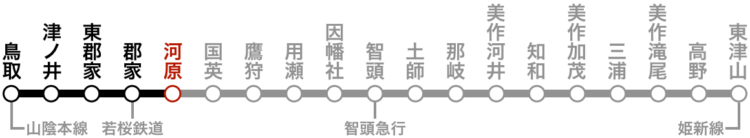

河原

- 所在地 鳥取県八頭郡八頭町国中

- 開業 1919年(大正8年)12月20日

- ホーム 1面1線

歩いて数分で鳥取市という八頭町の西端に位置している。鳥取市といっても駅の開業時は河原村で、平成の大合併までは河原町を名乗っていたところだ。河原の中心地は当駅から2〜3kmほどの千代川沿いにあり舟運で栄えたという。因美線が開業すると舟運が衰退したうえ、その鉄道も通らないという踏んだり蹴ったりで、そんな河原村に配慮したのか、駅名には所在地名とは関係のない河原が与えられている。

列車を降りると目の前には古びた木造駅舎が佇み、周辺に住宅はあるけど駅裏には山が迫り、静けさもあって町外れという印象を受けた。見るからに利用者は少なそうだけど意外にも老人が2人降りて、近くに住んでいるのか歩いて去っていった。

ホーム上には駅舎に負けず劣らずの古めかしい木造待合室がある。近くで見ると最近補修された形跡がありまだまだ現役の様子。こげ茶色に塗装された作り付けの木製ベンチには空き缶がひとつ座っていた。

今では線路が1本あるだけの簡素な駅だけど、昔は交換設備や貨物側線のようなものがあったらしく、ホームと駅舎の間にはそれらしい空き地がある。そこを横断する構内踏切があったらしき場所を通り抜けて駅舎に入った。

待合室は駅舎の大きさから想像したよりずっと狭く、休める人数はホームの待合室と大差ないように思える。事務室との間は曇りガラスの格子窓で仕切られ、天井板は洋室のそれを思わせる紋様、なんだか民家の廃材でリフォームしたような内装をしている。

委託駅のようで格子窓の一部に透明ガラスがはめられ、切符を出し入れする子穴に呼び鈴まで設置してある。それでいて人の気配はないし営業日や営業時間の案内もない。もう使われてないのかと事務室内に目をやると、やかんの載せられたストーブに書類や文房具の並ぶテーブルなどがあって現役の様子。

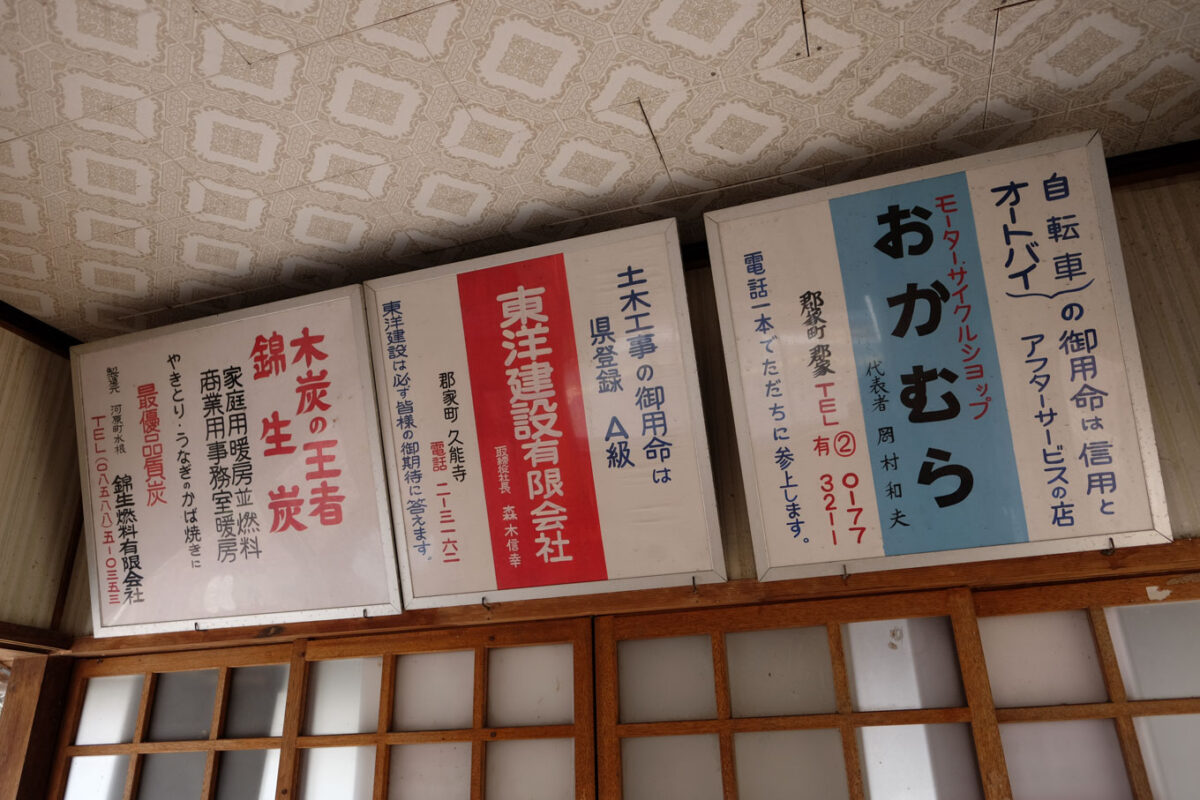

壁面には昭和を感じさせる看板が何枚も掲げられていて目を引く。内容的には相当古そうだけど見た目はきれいで新しそうなのが不思議な感じ。駅舎に合わせた演出的なものなのか、それとも実際に古いものがそのまま残っているのだろうか。

民家のような内装・誰もいない窓口・古めかしい看板、どういうことなのか気になるものは多いけど答えは何ひとつ分からない。

駅前に出ると歩道のある広い道路が伸びていて住宅が並んでいた。道路が立派でありながら車は通らないし人の往来もないので寂しげに映る。鳥取から降りてきた各駅ではもっとも静寂を感じる駅前である。

少し歩いてみると住宅のなかには簡易郵便局を兼ねていたり、食品店の看板を残したものなどがあり、少しだけ駅前通りらしい香りがする。誰もいないかに思えたけど簡易郵便局の中では楽しげに話し込む人の姿がちらりと見えた。

河原城

向かうのは駅名の元になったと思われる旧河原町だ。見どころは戦国時代に秀吉が陣を構えたという城山に築かれた河原城と、因幡の白兎で知られる八上姫が祀られた売沼神社がある。この辺りはどこに行っても白兎が顔を出す。時間があれば両方訪ねることにして、まずはより近場にある河原城を目指すことにした。

駅周辺には住宅が集まっていたけど、少し歩くと田んぼを中心とした景色に変わった。途中に三谷神社の大しだれ桜という気になる標識があり、春か秋なら思わず進路を変えていたかもしれない。

30分ほどで千代川に架かる橋までやってきた。川幅は200mくらいあるだろうか。広大な鳥取平野を生み出し、鳥取砂丘に砂を供給するなど、鳥取を形作ってきた大きな川である。対岸には船運で栄えたという旧河原町の中心市街があり、その背後にある城山の上からは目指す河原城がこちらを見下ろしている。

千代川を越えると河原町の家並みに入っていく。そこに文房具や切手も扱う太田カメラ書店なる、なにが本業なのかよくわからない商店があり目を引く。周りが廃業するなかで色々扱うようになったのか、それとも元々こういう何でも屋なのだろうかと思う。

バス停があったので時刻表に目をやると、毎時のように鳥取駅行きがあり、通勤通学の時間帯などは6本も用意されていた。河原駅はいかにも河原町の玄関口という名前の駅だけど、これでは利用する町民などほとんどなさそうである。

城山のふもとから山上までは樹林のなかの遊歩道を登っていく。丸太を利用した階段や手すりなどが整備されていて歩きやすい。誰もいないので汗をにじませながら駆け上がり、息を弾ませつつ登りきると、街を見下ろす東屋があったので景色を眺めながら息を整えた。

ふもとから眺めた河原城は小ぶりなものに思えたけど、近くまでくると石垣も天守もこんなに大きかったかなと思うほどに大きい。いかにも鉄筋コンクリート造りの新しい建物だけど城としての貫禄は十分にある。

隣接して広い駐車場があるけど車は2台しか止まっていない。なにもかもが新しくて人の気配がないから、大金持ちが自宅として建てた城のように見えてくる。

本当に邸宅のようでもあり、閉館中のようでもあり、立ち入って大丈夫なのかゆっくり城内に足を進めると、受付窓口があり普通に観光施設として営業していた。ここにきて職員は何人も目にするが来館者は相変わらず見当たらない。入場券を購入すると新人なのだろうか、もぎってから手渡されたのは値段が記されたほうの半券だった。

城内は河原町についての展示施設になっていて、歴史や文化から名産品まで、想像以上に充実した内容になっていた。城といえば城主にまつわる品々や年表が展示されるのが定番だけど、ここは城といっても砦のようなものだったらしくそういう物は全然ない。だが郷土史好きとしてはこれで十分というかむしろ楽しい。時間があればこのあと訪ねようと考えていた売沼神社や、それに関連した八上姫伝説についての解説もあった。

数少ない駐車場の車は職員のものだったのか誰にも出会わない。暖房はよく効いているし誰にも気を使う必要はないしで、心ゆくまで足を止めて展示を楽しむ。久石譲の映画音楽が静かに流れていて、かつて賑わった町の歴史資料など見ていると郷愁を誘うものがあった。

最上階は定番の展望室になっていて、上がって外に目をやると先ほどまで頭上に広がっていた雲が散り、青空が顔を出していて驚いた。眼下には千代川と河原町の家並みが一望でき、降りそそぐ日差しを受けて暖かそうに輝いている。なにがどうということはない景色だけど良い眺めだなと思う。

ひと通り楽しんでそろそろ退館しようかと思いはじめたところで、大人から子どもまで続々と来館者が現れてきて賑やかになった。これまで私のために貸し切りにしてくれていたのかと思うような感じである。

売沼神社

時計を見ると15時になろうとしていて、日の短い季節なので次の駅は諦め、売沼神社に向かうことに決めた。全国的にも珍しい八上姫だけを祀る神社で、日本神話「因幡の白兎」における大国主との物語は日本最初の恋物語ともされ、今では縁結びの御利益があるとして知られているという。

河原城を出たら遊歩道を駆け下り、ふもとからは大体の見当をつけて進み、六地蔵の鎮座する集落までやってきた。昔ながらの狭い道路が入り組んだところで、沿道にはトタンや板張りの昭和を感じさせる家屋が点在する。なんという集落だったのか覚えていないが良い雰囲気のところであった。

やがて視界には田畑が広がり日当たりが良くて暖かい。冬場の曇天ということで寒さを予想して厚着できたので、日なたを歩いていると汗ばむほどだ。

八上といういかにもそれらしい名前の地区までくると、道路沿いに住宅が並びはじめ、郵便局まである賑やかな景色になってきた。建物の構えから昔は商店が並んでいたことが想像される。その一角に目的の売沼神社は鎮座していた。

まず向かったのは神社ではなく隣接する八上姫公園で、千代川支流の曳田川沿いにある小さな公園である。桜の木と共に人の背丈ほどもある大きな石碑が点々と配置されていて、大国主と八上姫の物語が、文字だけでなく図案も一緒に刻まれている。順番に見ていくことで紙芝居のように楽しめるという仕組みのようだ。

曳田川を挟んだ対岸に見える小山は、尾根部分が5〜6世紀ごろの古墳になっていて、獄古墳と名付けられていた。この古墳は八上姫の墓とも伝わるという。

時間が早ければ公園や古墳をじっくりめぐるところだけど、太陽が山に隠れて肌寒さと暗さを感じるようになってきて気が急いてきた。駅まで4km近くあるところなので日没までには戻れるように駆け足でめぐっていく。

木々に包まれた売沼神社に立つと、境内にある石材という石材の表面はすっかり苔むし、薄暗さと静けさも相まって、外の世界から隔離されたような神秘的な印象を受けた。

参道沿いには押せば倒れそうなものから見上げるように大きなものまで、姿形も様々な石灯籠が点在している。彫られた文字に目を凝らすと、江戸時代の人たちが奉納したようで安政や文久といった年号が読み取れる。なかには風化して読み取れないものまであり、古くから崇敬を集めていたことが察せられた。

小高いところに置かれた拝殿は小ぶりながら整った形をしていて、山陰らしく石州瓦を載せ、昔ばなしにでも出てきそうな好ましい姿をしていた。手前ではいまにも飛びかからんとする形相と姿勢の狛犬が睨みを効かせ、辺りには大小の石灯籠がいくつも散らばっている。そうした石材から地面までもが苔に覆われていて見事なものである。

雰囲気に呑まれてすっかり長居をしてしまい、参拝を終えて神社を後にするころには、随分と暗くなり寒さも増していた。それでも入れ替わるように若い女性の2人連れが境内に入っていく姿があり、縁結びという言葉の強さを感じた。

エピローグ

急ぎ足に河原駅に戻ってきたのは日没とほぼ同時刻だった。時刻表を確認すると1時間以上も先までなくて、せっかく急いできたのにとがっくりする。河原より河原口と呼びたくなるほど街から遠いところで、街灯すらまばらなこの地では、これからどこかに向かうわけにもいかず途方に暮れる。

鳥取行きの普通列車はないけど逆方向には2本もあり、それぞれから学生が10人くらい降りてきた。鳥取行きの特急列車ならあるけど当駅には停車しないので去っていく姿を恨めしく見送る。こんなに列車が通るのに鳥取行きの普通列車だけないのだから意地が悪い。

さらに意地が悪いのは駅舎の待合室に照明が灯らないことで、壁に掲げられた時刻表が読めないほど暗くなってきた。営業中の駅舎が真っ暗とは前代未聞のことである。

暗くて寒い駅舎には見切りをつけてホームの待合室に移る。こちらは明かりが灯っているので気分的に過ごしやすい。寒いのだけはどうしようもなくて、ベンチに座れば座布団がないのでぞくりとするほど冷たいし、どうしていても徐々に体の芯まで冷えてくる。

利用者があるとは思えない雰囲気だけど、どこからともなく高校生くらいの若者が現れてきて、待ちに待った鳥取行きには私を含めて4人が乗車した。車内は各ボックス席に1人くらいと空いていて、暖かい座席と暖かい空気になんともいえない安らぎを感じる。

暗い車窓と静けさに深夜の気分でいると、次の郡家で座りきれないほどの高校生が乗り込んできて、19時前という現実の時間に引き戻された。そうして到着した鳥取駅は足の踏み場がないほどの混雑ぶりで、あの寂しい河原駅が夢であったかのような喧騒であった。

(2018年1月5日)

コメントする