目次

プロローグ

2017年8月21日、大阪から北九州に向かうフェリーで目覚めた。

夜明け前の薄暗いデッキに出ると、生暖かい風がまとわりついてきて、暑い一日になることが予想された。海はとても穏やかで船体は氷上を滑るように進んでいる。これから向かう美祢線の起点、厚狭駅の方角に目をやると、沿岸に点々と明かりが灯っているのが見えた。

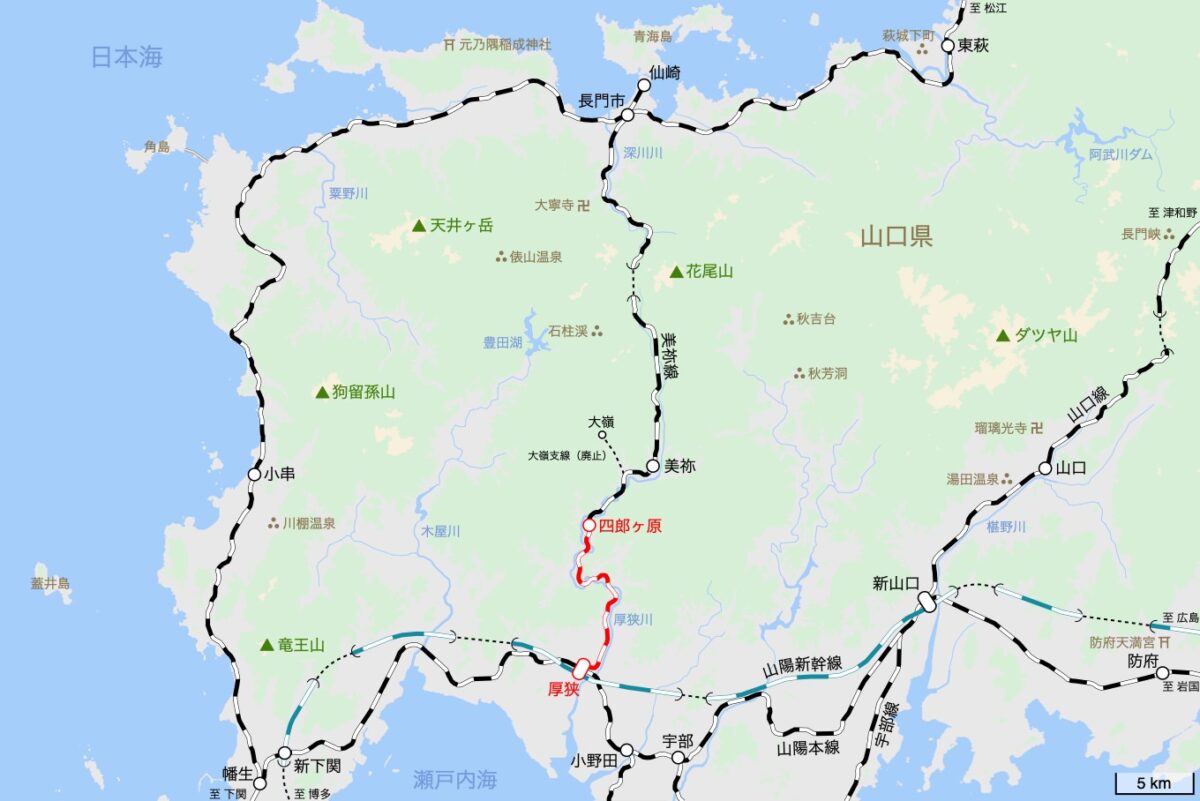

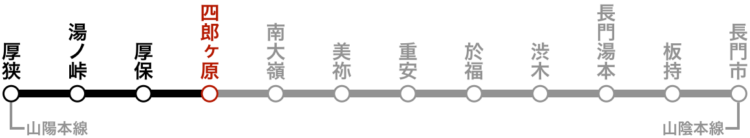

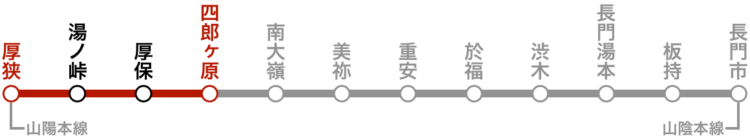

美祢線は山口県の中ほどで本州を横断する路線である。瀬戸内海に近い厚狭から、日本海に近い長門市までを結んでいる。本州横断というと壮大な路線に感じるけど幅の狭い部分を直線的に結ぶので全長は46kmと非常に短い。同じく横断する山口線が93km、伯備線が138kmもあるのだから短さは際立っている。

深い歴史のある路線で、1905年(明治38年)に大嶺炭田の石炭輸送を目的に、厚狭から大嶺までが開業したことにはじまる。そこから延伸を繰り返し、1924年(大正13年)に正明市に(現在の長門市)に達して全通した。いまでは細々と旅客輸送をするローカル線だが、当時は県内で日本海側に通じる唯一の路線として重要な存在であり、沿線で産出される石炭や石灰石を輸送する長大な貨物列車が、昼夜を問わず何十往復と走っていた時代もあったという。

フェリーが着岸すると慌ただしく小倉駅に向かう連絡バスに乗りこんだ。1台しかないバスは立ち客が出るほど混雑していて、人をかき分けるようにして途中の門司駅で降りた。はるばるやってきた九州であるが、すぐに下関行きの普通列車に乗りこみ、滞在時間にして1時間ほどで本州に戻る。

下関では山陽本線の岩国行きに乗り継ぐ。平日の朝ではあるが通勤通学には少し時間が早いせいか、全員が着席してなお余裕がある程度に空いていた。列車は瀬戸内沿いの丘陵を縫うように走り、30分ほどで美祢線の分岐する厚狭に到着した。

厚狭

- 所在地 山口県山陽小野田市厚狭

- 開業 1900年(明治33年)12月3日

- ホーム 4面5線(在来線)

瀬戸内海から厚狭川を4〜5kmさかのぼったところに、幾重にも重なる丘陵に取り囲まれた盆地がある。その中ほどに位置するのが厚狭駅である。山陽本線から美祢線が分岐するのみならず山陽新幹線の駅でもある交通の要衝で、機関区まで擁していた時代もあるという。鉄道の街として発展したであろう周辺は旧山陽町の中心地で、現在は小野田市との合併で誕生した山陽小野田市となっている。

車窓から何度も眺めているはずの駅だけど、印象に残るものがなかったらしく記憶にはまるで残されていない。そのため列車から降りて目に映る光景には、はじめて眺めたかのような新鮮さを覚える。

歴史ある要衝の駅だけあって構内はとても広い。在来線ホームだけで4面も並び、十数両の列車でも楽に収まりそうな長さも持っている。長大な旅客列車が行き交う山陽本線の特急停車駅だっただけのことはあるけど、いまは短い列車ばかりで持て余し気味に映る。

知名度は低いが厚狭は新幹線の停車駅でもあり、駅裏を通る山陽新幹線の高架上には2面2線の相対式ホームが用意されている。こだま以外は素通りするので、空気を切り裂くようなごう音に視線を向けると、新幹線が猛スピードで通過していく姿が見られた。

散策していると多くの線路が剥がされたり雑草に侵食されていることに気がつく。ホームも数だけは多いが閉鎖された乗り場があったり、フェンスで区切られて一部分しか利用できなくされていたりする。発着する列車の本数も長さも大きく減少していることを如実に感じる。隣接していた機関区に至っては太陽光発電所と化していた。

背広や制服に身を包んだ人たちが行き交う、無骨で年季の入った跨線橋を渡り駅舎に向かう。駅舎は在来線と新幹線の双方にあるが美祢線の旅なので在来線側の改札を抜ける。建物は飾り気のない長方形の箱のような2階建てで地方の国鉄主要駅らしい造作だなと思う。

待合室らしき空間は建物の大きさの割に狭い。いくつか並ぶベンチの向こうにはもう駅前への扉が待ち受けている。待合室というより通路にベンチを置いたという感じに映る。実際ほとんどの人は通り抜けていくばかりで休む人など全然いない。

そんな待合室を囲むように、みどりの窓口と券売機のほか売店がある。古い時刻表には駅弁のマークが記されているが、さすがにいまは扱ってなさそうだ。わずかながらコインロッカーがあったので、フェリーから持ち運んできた荷物の大半を収めていく。

駅を出てはじめて目にする厚狭の街は、個人商店やビジネス旅館が並び、いかにも地方都市という佇まいをしていた。建物の造作などは昭和風であるが、看板を外した店舗や歯抜けのような空き地が目立つあたりは現代風である。

駅前には次々と送迎の車がやってきて慌ただしく去っていく。時間が時間だけに送られてくるのは高校生が目立つ。近くに高校があるのか駅から自転車や徒歩で去っていく高校生も見られる。タクシーが数台たむろしているが客はないようで、暇を持て余した中高年の運転手が世間話に興じていた。

厚狭の寝太郎

三年寝太郎という有名な民話が日本各地に残されている。三年間も寝てばかりいた怠け者がある日突然、なにか大きなことをやってのける話だ。なにをどのように成し遂げるかという点にちがいはあれど、あらすじとしては似たようなものである。厚狭はその舞台のひとつで、寝太郎の某と名付けられた名所旧跡が点在している。

厚狭に伝わる寝太郎物語というのは、寝てばかりいた若者がある日、船いっぱいに新品のわらじを載せて、金山で知られる佐渡島に渡るところからはじまる。そこで島民の使い古したわらじと交換してあげて帰ってくると、わらじの隙間から大量の砂金を得たという。それを元手に堰や用水路を整備し、当時水のない荒れ地であった千町ヶ原と呼ばれるこの一帯を、豊かな美田に変えたという話である。

寝太郎がいかに有名な土地であるかは駅前を見れば一目瞭然で、そこには稲束と鍬を手にした寝太郎の銅像が立っている。かつては駅弁として寝太郎餅や寝太郎弁当が販売されていたこともあるという。そのような土地なので全ては無理としても、寝太郎の名を冠したところをいくつか訪ねてみることにした。

まずは駅の南側にある寝太郎を祀った寝太郎荒神社を目指す。ところが現在いる北側から南側にどうやって行けばいいのか分からず足が止まる。広大な厚狭駅が横たわっているうえ駅に自由通路のような気の利いたものがないので簡単には行けないのだ。

地図で確認すると700mほど東側に地下道があるのでそちらに進む。在来線沿いの寂れた商店街を通り抜け、地下道で山陽本線をくぐり抜け、最後は新幹線沿いの農地を通って、結局20分ほどかけて北側から南側に移動した。南北を移動するなら入場券を買って跨線橋を渡っていくのが一番早いように思う。

南側には新幹線の厚狭駅があり広々とした駅前広場が整備されて、北側に比べると近代的な装いをしていた。それでいて周囲には驚くほどなにもない。駅前だというのに田畑や荒地が目立ち、車が数台止められている程度で人通りすらなく、吹き抜ける風の音ばかりが目立つ。これは厚狭に新幹線駅が設置されたのが1999年(平成11年)と新しく、それまでは出入口すらない駅裏だったことによるのだろう。

寝太郎荒神社は駅近くの新興住宅地のようなところにあった。分譲地の一区画を利用したかと思うような敷地に、頭をぶつけそうな石鳥居と石祠があり、それらを数本の木々が囲む小さな神社だった。鳥居は古そうだけど石祠は新しそうで、歴史があるのかないのか一見してはよく分からない。周囲には住宅や寝太郎公園がある程度で静かなものだが、背後を新幹線の高架橋が横切るため、時々列車の走り抜けるごう音が響いてくる。

境内はこまめに清掃しているらしく荒れた感じはまるでない。手水舎も石うす程度の小さなくぼみに水が溜めてあるだけながら、落ち葉が沈んでいたりボウフラが湧いていたりすることもなく清らかな水が湛えられ、大事にされている様子が伝わってくる。

説明板によると見た目の印象よりはるかに歴史があり、江戸時代中期の1750年(寛延3年)に農民たちが石祠を建てたことに始まるという。境内にはいくつかの石柱が並べられ、そのなかに旱魃記念と刻まれた石柱があった。干ばつの悲劇を伝えるものかと思いきや、1939年(昭和14年)の干ばつ時に、寝太郎の築いた堰から水を引いたこの地域だけは豊作だったと、想像とは逆のことが刻まれていた。ここは寝太郎が美田に変えたとされる千町ヶ原のほぼ中央であり、農民が寝太郎への感謝の気持ちを表した神社といえそうである。

次は厚狭盆地の北端にある曹洞宗寺院、円応寺にある権現堂に向かう。寝太郎権現とも称される室町時代に彫られた稲荷木像が収められ寝太郎権現堂と呼ばれているところだ。木像は春に行われる寝太郎まつりで、千石船を模した山車に載せられて街を練り歩くという。

せっかく大回りして南側に来たというのにまた北側に戻るのは億劫だが、幸いすぐ近くに線路下をくぐり抜ける歩道を見つけた。それは暗渠を歩道に転用したような薄暗く天井の低い通路で、夜には通りたくないようなところだった。

寝太郎町という字の市街地を抜けると広大な農地に出た。ここまで見てきた新しい建物がひしめく宅地とは違い、大きな一軒家がゆったり点在する昔ながらの景色が残されていた。市街地は人や車がひっきりなしに行き交い落ちつかないものがあったが、この辺りではそれもめったに通らず、風にざわざわ揺れる稲穂の音が心地いい。

盆地を取り巻く山すそまでやってくると円応寺が見えてきた。権現堂を目指し境内に向かおうとすると、入口のすぐ脇に暗い山中に入っていく怪しげな階段を指し、寝太郎権現堂入口と書かれた標識が立っていた。寺を目前にして脇に逸れるとはどういうことだろうか。よくわからないが行ってみるより選択肢はない。

先を伺うようにそろりと階段を上がっていくと、雑木林のなかを延びる山道に変わった。頭上は日も差し込まないほど枝葉が茂り、ほとんど訪れる人はないらしく足元にはこんもり落ち葉が積もっている。猪の掘り起こした大きな穴が空いていたかと思えば、蛇がうろついていたりして気が抜けない。足元ばかりに気を取られていると顔にクモの巣が引っかかり、さらには蚊に刺されたりと散々である。

木々の隙間から円応寺を見下ろしながら数分歩くと、寝太郎権現堂ではなく、杉木立と雑草に囲まれた鳥居が現れた。背後に延びる石段の上には社殿らしきものも見える。薄暗く踏み跡すらない様子は廃村の神社を彷彿とさせる。いつの時代の何という神社なのか、扁額は見当たらず、柱に刻まれた文字も風化していて読み取れない。

予想外の展開による期待と不安を抱えつつ、鳥居をくぐり石段を上がっていく。狭い谷間のような薄暗いところで、進むほどに湿り気を帯びた空気に変わっていく。蚊が多そうだという悪い予感は的中し、気がつけば早くも手の甲に止まっていた。刺されないように手や首筋をやみくもに動かしたり触れたりしながら足早に進む。

石段の先にあった建物には山陽小野田市の文化財なる案内板が設置されていて、忘れ去られた神社かと思ったがそうでもないようだ。読むとこれは社殿ですらなく、どうやら円応寺の薬師堂のようで、鳥居は神仏習合の名残りといったところか。

薬師堂の隣りには同じような姿をした建物がもう一棟あり、そちらの案内板を読むとそれが目的の寝太郎権現堂であった。寝太郎権現の木像が収められているというが扉は閉ざされているのでその姿を伺うことはできない。駅前に立つ銅像のモデルというからそれから姿を想像するのみだ。建物を眺めたらもうやることはないので蚊に刺されるまえに退散する。

円応寺から近くを流れる厚狭川を少しさかのぼれば、寝太郎が築いたという用水路の大元、寝太郎堰とも呼ばれる取水堰がある。しかしそろそろ駅に向かわないと10時台の列車を逃してしまうので寝太郎めぐりはここまでにした。美祢線はローカル線だけにこの列車を逃すと、次は13時過ぎまでないので逃すわけにはいかないのだ。

盆地をうるおす寝太郎用水路に沿うように駅を目指す。滔々と静かに豊かな水が流れる水路沿いには、木造やレンガ造りの歴史を感じさせる建物や塀があちこちに残され、炊事洗濯などに利用したのか川面近くまで下りられる階段も点在している。新興住宅地とは一味違う風情ある眺めでいいところだなと思う。

駅に戻ってくると改札前の広々としたホームに、ぽつんと小さな単行列車が停車していた。これから乗車する美祢線の長門市行きだ。車体には長門市の隣り仙崎出身で、中原中也と共に県を代表する詩人、金子みすゞのラッピングが施されている。本人を模したイラストや、有名な「こだまでしょうか」の句が描かれ目を楽しませてくれる。

車内は地元民から旅行者まで20人くらいで混み合っていた。ロングシートなので並んで座ることになり通勤列車のようで旅行気分は湧いてこない。景色も見にくいし微妙な気分になるけど空いた席に座ってみると、ちょうど真上にクーラーの吹出口があるため、まともに頭に冷風が当たりなかなか気持ち良く、この車両も悪くないかもしれないと思った。

10時32分、軽快なエンジン音を上げて動きだした列車は、海沿いをゆく山陽本線から逃げるように左に大きくカーブして内陸に進路を向けた。座っていては景色が眺めにくいので運転席の後ろに立つと、数多くの貨物列車が走っていた時代の名残りだろう、列車がすれちがうための信号場を通過した。前方を見ていなければ見逃すところだった。

右手からは分水嶺近くまで車窓の友となる厚狭川が近づいてきた。先ほど訪問を諦めた寝太郎堰をかすめると、盆地を離れて山間に分け入っていく。どんどん人家が少なくなり、駅などありそうにない雰囲気になったところで、湯ノ峠の駅が見えてきた。

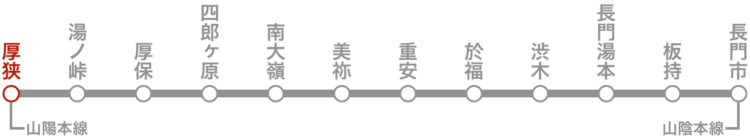

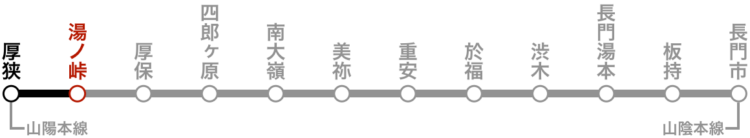

湯ノ峠

- 所在地 山口県山陽小野田市厚狭

- 開業 1921年(大正10年)2月10日

- ホーム 2面2線

山間を流れる厚狭川沿いの自然豊かなところである。両岸から山々が迫るため平地はほとんど存在しない。特に駅のある右岸は川面に落ち込む斜面を平たく削ったようなところで、駅前のわずかな土地に数軒の民家がある他は、田畑を作る土地すら残されていない。対岸は比較的に緩やかな傾斜地で、若干の農地を従えた十数軒ほどの集落になっている。

湯ノ峠とは深山の峠にあるひなびた温泉を想起させ、用もないのに降りてみたくなる魅力的な駅名である。しかし降りたのは私だけで乗る人に至っては皆無であった。名前に反して温泉も峠も見当たらないホームに立つと、賑やかなセミの鳴き声と川のせせらぎに包まれ、視界には緑あふれる山々が広がり気分が安らぐ。

ホームは2面2線の相対式で、両者を結ぶ跨線橋に上がり、駅の全体から傍らを流れる厚狭川までを見渡す。ホームは4〜5両は収まりそうな長さで、列車の交換設備はその倍くらいの長さがある。複線と錯覚させるほど遠くまで並んで伸びる2本の線路が、旅客列車よりはるかに長い貨物列車が行き交っていたことを物語る。

印象に残るのが古びた木造駅舎で、無人駅ながら待合室には窓口や小荷物扱所が残され、作り付けの木製ベンチや、金属パイプで形作られた改札ラッチなどもあり、いまにも駅員が姿を表しそうな雰囲気を醸し出していた。切妻屋根の平屋建てというありふれた形ながら、駅前の狭さから出入口が側面にあり、妻面が正面になる関係上まるで三角屋根の駅舎のようで、白い壁と赤茶色の瓦というコントラストもあって垢抜けて見えた。

突然改札口の上にある到着案内板が「トゥルルル」と、電子音とも機械音ともつかない騒がしい音を立てはじめた。なにごとかと視線を向けると厚狭方面と書かれた文字板に光が灯っていた。どうやら列車の接近を知らせる装置のようで、ひなびた無人駅にしては随分凝っていると思ったが、無人駅だからこそ必要なのかもしれない。いつの時代からあるのか知らないけど、最近のしゃれたメロディーが流れたり、詳細な表示が行われる電光掲示板に比べるとアナログで、この駅舎にはよく似合っていた。

駅前に出ると目前まで山が迫っていてなにもない。狭い道路沿いにわずかにある土地には木造平屋建ての駅前商店があるが、こんなところで商売になるのかと思う間もなく、雨戸が隙間なく閉じられているのに気がつく。民家は数軒あれど廃屋らしき建物が散見され、駅前庭園らしき一角には雑草が生い茂る。人に出会うことすら困難そうだけど、意外にもウォーキング中の爺さんや、自転車に乗ったおばさんが通り過ぎていく。実は駅からは見えないところに多数の人家があるのかもしれない。

厚狭川

駅からは温泉も峠も見当たらないけど、地図には駅近くに湯ノ峠温泉の文字と温泉マークが記されている。しかし残念ながら一軒宿が数年前に廃業して、いまはもう湯に浸かることはできないという。湯がだめなら峠を目指したいところだが、いったいどこにあるのかいくら地図を眺めてもそれらしいものは見当たらない。結局どこに向かうべきか決めかね、仕方がないので厚狭川を中心に両岸を散策することにした。

まずは駅前通りを温泉があったという下流側に向けて進んでいく。昔は駅からこうして温泉目指して歩いた人もいたのだろうか、そんなことを考えていると道路脇の窪地にある祠に気がついた。傍らからは水が湧き出し、厳重に南京錠のかけられた賽銭箱が置かれている。なんだかわからないが由緒ある水の様子。飛び上がるほど冷たい水にちがいないと、暑いなかわざわざ下りていき触れてみると生暖かくてがっかりした。

草木に囲まれた狭い道路をゆるゆる上がっていくと、木々の隙間から顔を出した「湯の峠温泉 岡田旅館」と記された看板が目にとまった。そこにあったのは古風な木造板張りという、絵に描いたようなひなびた温泉旅館であった。雨戸は閉められ営業している気配はない。蒸し暑さにひとっ風呂浴びたい気分で、もしかして営業しているのではないかという淡い期待を抱いてきたけど残念ながらである。

旅館前には朽ちかけたバス停があり「湯の峠温泉前」と書いてある。駅前にあったバス停も半ば放棄されたような状態で、廃止されたバス路線の名残りだと思っていたが、新しい小さな時刻表が貼り付けてあり現役のようでもある。

旅館跡を過ぎるとゆるゆる下っていく。道路は温泉を頂点として両側が下り坂になっているわけだが、もしかして湯ノ峠とはこれのことなのだろうかと思う。

ほどなく視界が開けて田んぼが一面に広がった。草木や稲などの緑に囲まれるようにして点々と大きな家が建っている。黒瓦と赤い石州瓦が半々というところで、茅葺屋根だったらしき形をした家もある。駅前の山間らしい景色が少し歩いただけで農村風景に一変した。こうしてみると駅から徒歩圏内にかなりの家があり、自転車のおばさんに出会うのも納得である。

地図によると福正寺という地名が記されているが、寺院のマークはなく、昔はこの平坦な土地に大きな寺院でもあったのだろうか。福正寺でもあるなら別だが、これ以上進んでも農地がつづくばかりのようなのでこちらの探索はここまでにして引き返した。

駅まで戻ってきたけど列車までたっぷり時間があるので、次は厚狭川の対岸に見える集落に向かうことにした。ざっと十数軒はありそうなところに国道まで通り、もしかしたら食事にもありつけるかもしれない。地図には高台に大きな池のようなものがあるのも気になる。

厚狭川に架かる橋までやってくると親柱に刻まれた橋名におやと思う。そこには湯乃峠橋とあるのだ。つまり駅は「湯ノ峠」、温泉は「湯の峠」、橋は「湯乃峠」それぞれ異なる文字を用いているのである。どうしてそうなったのか面白くもあり不思議でもある。

川面を覗き込むと水量は豊富だが微妙な濁りがあり、白い泡まで点々と流れていてお世辞にも清流とはいえない。しかし釣り人を目にするあたり意外ときれいなのだろうか。

晴れたり曇ったりを繰り返していた空に厚い雲が広がりはじめ、暗くなってきたと思ったら雨までこぼれはじめた。傘を厚狭駅のコインロッカーに置いてきたので少し焦ったけど、幸いにしてすぐに止んでしまった。これで涼しくなるならいいけど打ち水にもならない量だ。高温多湿で風もないので汗がとめどなく流れる。

国道を横断して傾斜地を上がっていくと地図で気になっていた池に出た。ダムのように直線的な堤で水がせき止められた人工的なもので、学校プールにして百杯分くらいありそうな大量の水が、深緑色の水面を見せて広がっていた。農業用水のようだけど名前や用途を記したものは見当たらず詳しいことはわからない。

地図には傍らにある厚狭川支流の稲倉川が流れる狭い谷へ、池の取水用らしき水路が伸びていて、おあつらえ向きに並行する道路まで記されている。期待した食事処もないので暇つぶしにたどってみることにした。川でも水路でも流れをたどるのは楽しい。右へ左へ曲がりくねりながら延びる水路には、冷たそうな水が流れ、子供の時分ならここで夕暮れまで遊んでしまいそうなところだ。

細々とした道路で竹や針葉樹の密生する薄暗い谷間をさかのぼっていくと、数百メートルほどでコンクリート壁が細流をせき止める、土砂に埋まった砂防堰堤のようなところに出た。ここから池まで水を引き込んでいるらしい。木立の隙間から緑色の水面がちらりと見える程度で特に面白いところではなかった。

再び駅に戻ってきたがまだ時間があるので、今度は駅から上流側にも行ってみるが、こちらは行けども行けども山のなかといった具合で特筆すべきものは見当たらなかった。上流・下流・対岸と三方向を散策してしまうとやることがなくなった。食堂でもあればいいのだが残念なことに見当たらないしで、最後は駅でおとなしく列車を待った。

やってきた13時30分発の長門市行きは、見覚えのある金子みすゞのラッピング車両で、どうやら先ほどと同じ車両のようだった。乗降客も先ほどと同じで私だけ。閑散としていた駅とは対照的に車内はひどく混んでいて、ざっと数えただけで30〜40人は乗っていた。車内を進むことすらままならないのでドア横に立っていく。

列車は厚狭川の流れをなぞるように山間を進む。線路は明治時代に敷設されただけにトンネルや鉄橋は最小限に抑えられている。川沿いをぐねぐねしていては所要時間は伸びるし災害にも弱そうで、JRも日常利用者もあまり嬉しくはないだろうけど、先を急ぐでもない私のような旅人としては、自然豊かな車窓をじっくり楽しめて喜ばしい。

川面を見つめていると広い河川敷がほとんどないことに気がつく。急峻な山が両岸から水際まで迫っている。柔らかい地質なのか川幅を広げる間もなく、流れのある部分だけ、どんどん掘り下げられていったようにも見えた。

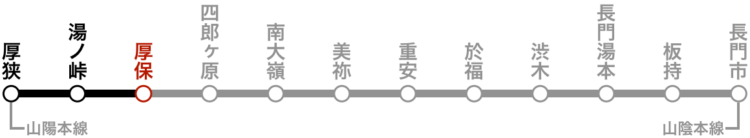

厚保

- 所在地 山口県美祢市西厚保町本郷

- 開業 1905年(明治38年)9月13日

- ホーム 2面2線

美祢線沿いを流れる厚狭川と支流の原川が出会うところで、山並みに囲まれながらも川沿いを中心にまとまった平地がある。昭和の大合併で美祢市になるまで西厚保村だったところで当駅はその玄関口であった。そのような土地だけに周辺には住宅や田んぼだけでなく、小中学校や郵便局など公共施設も集まっている。

乗客をかき分けるように混雑する車内を移動して列車から降り立った。湯ノ峠に比べると街らしいところだけに私の他にも数人が降りていた。相変わらず気温は高いがホームには勢いよく風が通り抜けているため不快な感じはしない。列車と乗客が去ると静まりかえり、聞こえるのは遠くから風に乗ってくる車の音とセミの鳴き声くらいのものであった。

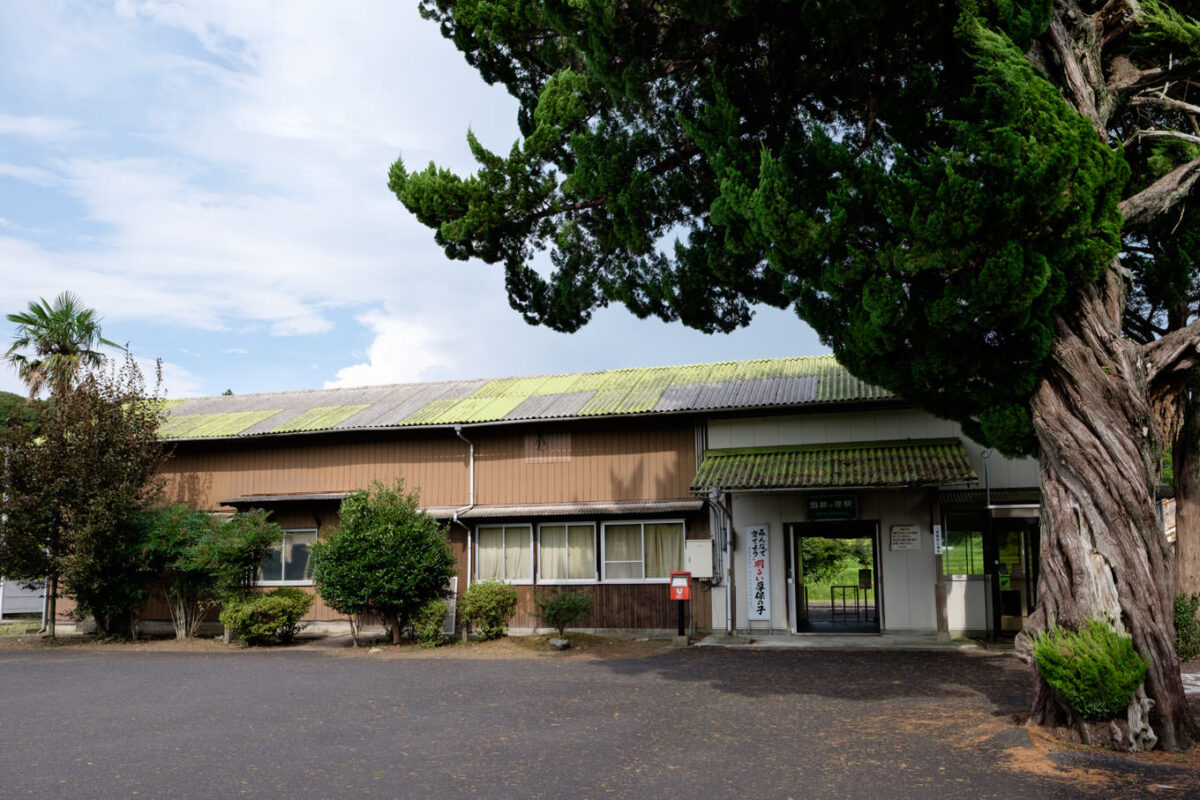

構内は湯ノ峠と同じく長大な貨物列車が行き交っていた名残りで、ホームの先までつづく長々した交換設備を擁している。添えられたホームは5〜6両が収まる長さで、側面に見える石積みや何本も並ぶ木製電柱、大きく育った庭木などが長い歴史を感じさせる。傍らには古めかしい木造駅舎も佇んでいて、蒸気機関車でも置いたらよく似合いそうな景色だった。

大柄な木造駅舎は見れば見るほど古い建物だった。開業当時からあるように見えるが、だとすれば築百年を越えた明治時代の建物だ。垢抜けた洋風建築でもなければ荘厳な和風建築でもない平凡なデザインだが、薄汚れてくすんだ色合いに継ぎ接ぎのように改修された姿が、風雨に耐えてきた長い歳月を表していて趣がある。

ところが駅前に立って眺める駅舎は印象が大きく異なっていた。白い壁に赤い屋根という装いできれいに化粧がなされているのだ。予算不足なのか表側だけ改装したものらしい。

待合室も近年改装されたらしくきれいで、花が生けられ清掃は行き届き、無人駅とは思えない温かみを感じさせる空間になっていた。木製の大きなテーブルを取り囲むように、所狭しと小物が並べられ、本棚や貸し自転車まで置いてある。かつての事務室は会議室のように改装してあり、地域交流ステーションと名付けられていた。

待合室は無人化されて窓口は隙間なく塞がれていたけど、こちらも近年改装されたらしく外観から想像するよりきれいで、花が生けられ清掃は行き届き、温かみを感じさせる空間になっていた。木製の大きなテーブルを取り囲むように、所狭しと小物が並べられ、本棚や貸し自転車まで置いてある。おばさんが5〜6人で雑談していると思ったら、ほどなくして琴の練習がはじまり、駅の中から外まで琴の音色に包まれた。

駅を出ると正面の一等地に小さな電気店があり、そこに厚保駅という看板が掲げられ、切符の委託販売所となっていた。他には人気のないタクシー営業所や集会所、それに民家がいくつかある程度であまり活気のない駅前風景である。

神功皇后神社

地域の中心地らしき本郷町というところに向けて足を進める。どこに行こうという宛はないのでなんとなくである。沿道には住宅や中学校などを見かけるが食料品店や雑貨店のような個人商店は見かけない。最も欲している食堂も見当たらない。それなりに人口がありそうでいて人通りがなく駅前同様に活気が感じられない。

遠く山すそに大きな屋根が見えはじめ、寺の本堂だろうかと考えながら進んでいくうち、玉垣で囲まれ日章旗がゆったりはためく様子から神社であることに気がついた。近くまでやってくると農地の中に大きな鳥居が取り残されたように佇み、そこから真っすぐ山すその神社に向けて参道が伸びていた。扁額には神功皇后神社とある。

大正15年と刻まれた鳥居をくぐり、農地のなかの参道を通り山すそまでやってくると、城壁のように立派な石垣に囲まれた神社のまえに立つ。境内への出入口には辺りの造作に比べて不釣り合いなほど小さく古びた鳥居があり、風化して文字は定かでないが、正徳三年と刻まれているように読めた。江戸時代も半ばに差し掛かろうかという時代のものだ。周囲の立派な構造物は後年作られたもので、元々はこの小さな鳥居とそれにふさわしい社からなる神社だったのかなと思う。

深い木々に囲まれたセミの賑やかな境内には、いくつもの石碑や石柱に、説明板などが立てられていて歴史を感じさせる。拝殿のすぐ前には「神功皇后神社のイチイガシ」という説明板があり、それによると樹齢およそ500年という巨樹で、県の天然記念物にも指定されているという。ところがそれらしい木は見当たらず、かといって切り株も見当たらない。どういうことかと探していると拝殿の背後に隠れるように立っていた。

近づくと目通り6.5mという数字以上に大きく見えた。どっしりした太い幹は途中で二手に分かれ、そこからさらに無数の枝葉が広がり、均整の取れた美しい立ち姿をしていた。ところが背後に回り込むと幹の表面がえぐり取られたように大きく割れていて驚いた。表と裏でまったく異なる表情をしているとはまるで厚保駅舎のようである。

突如として広がりはじめた黒雲と雷鳴に追い立てられ急いで駅に戻ってくると、相変わらず琴の音色が響いていて、雷鳴とは無縁のまったりした空気が流れていた。待合室にはおばさんがひとり座っていて、列車を待っているのだと思ったが、少し話をすると駅の管理をしている方であった。琴の練習が終わるのを待っているという。

この辺りのことに詳しそうなので見どころを訪ねると、神功皇后神社のイチイガシを勧められた。歩いて行ってきたと伝えると自転車を貸したのにと残念そうにしていた。次の四郎ヶ原の見どころも尋ねると、少し首を傾けて思案顔に「なにもないねえ」といい、今度は私のほうが残念な気持ちになった。まだ厚保の方が色々あると寺などを勧められたが、全駅完乗の旅なので四郎ヶ原に行かないという選択肢はないので仕方がない。

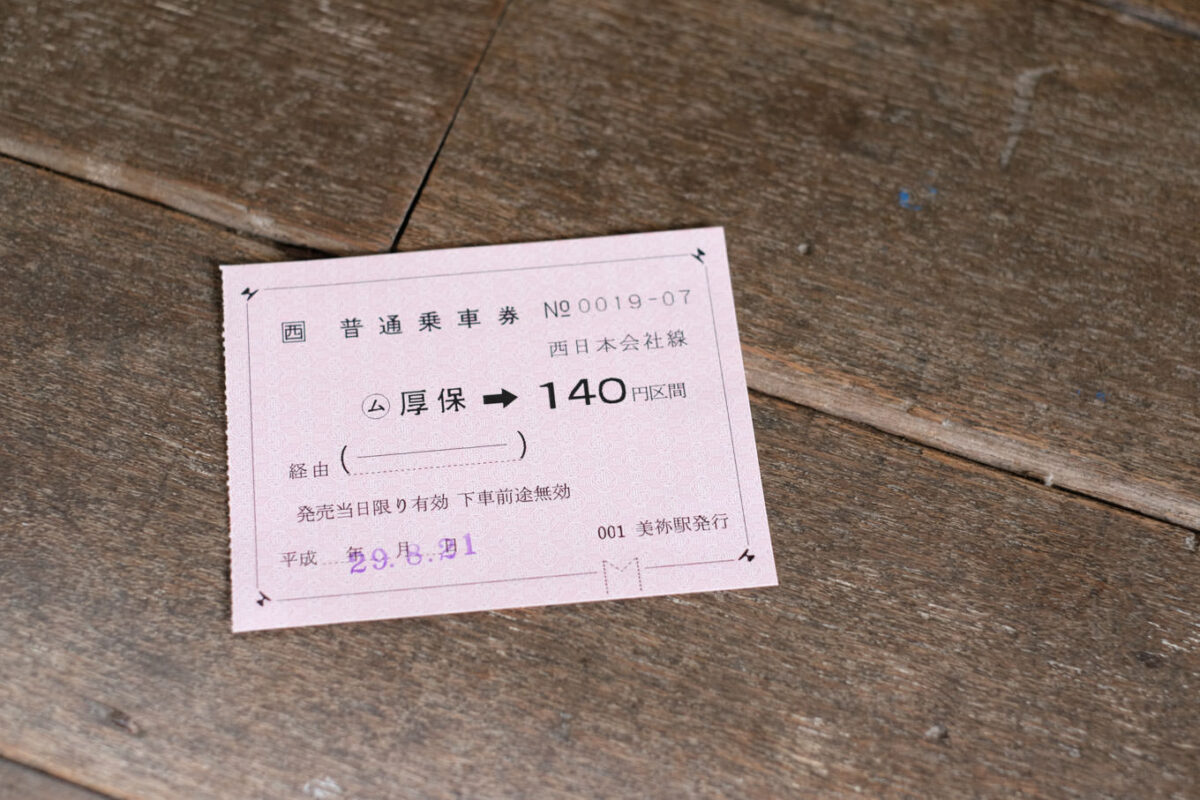

また駅前の電気店が委託販売している切符は、いまでは珍しいと全国から買い求めにくる人が後を絶たないそうで、先日は北海道からも来ていたという。おばさんの「車内で払ってもいいよ」という言葉を背に受けながら、せっかくなので買いに行くと店の奥から婆さんが出てきた。四郎ヶ原までの乗車券を求めると、ゆっくりした動作で引き出しから乗車券を取り出し、日付印を押して渡してくれた。尋ねたわけではないが、そのまま振り向くと壁に貼られた時刻表に目をやり、列車の時刻まで教えてくれた。

駅では琴の練習が終わり歓談しながら中高年の女性たちが去っていく。途端にひっそり静かになった。入れ替わりに交流ステーションに入った先ほどのおばさんに招かれると、冷房がよく効いていて涼しい。促されるように椅子に座ると冷たい麦茶に菓子まで出され、疲労と空腹感に襲われていたところなので嬉しかった。

室内はあの古い駅舎の中とは思えないほど現代的に改装されていた。壁にはたくさんの絵や写真が飾られ、色々な方の作品を定期的に入れ替えて展示しているという。美祢線を走る貨物列車や蒸気機関車の写真も飾られていた。

交流ステーションとホームは直接出入りできるようになっていて、おばさんに列車が止まってからでも間に合うよと言われつつも、早目にホームに出て列車を待つ。やってきた15時25分発の仙崎行きは、初めて見るカラフルなラッピングが施された車両だった。先客は15人ほどでそれなりに混んでいたけど、先ほどの足の踏み場もない状況に比べると余裕がある。

列車は厚狭川に寄り添うように上流を目指す。両岸には川まで山が迫っているが高さがないため、山間というより丘陵の中にいる気分だ。景色は時々小さな集落や農地が見られるくらいで変化に乏しく、さほど印象に残ることなく四郎ヶ原に到着した。

四郎ヶ原

- 所在地 山口県美祢市東厚保町川東

- 開業 1905年(明治38年)9月13日

- ホーム 2面2線

厚狭川沿いにある広くなだらかな土地に、田んぼを中心にして古くからの農家らしき大きな家が点在している。両岸から山の迫る地形がつづくなかではここだけ随分と開けている。かつては鉄道で積み出していたのだろうか、駅に隣接して農協の大きな倉庫があるなど、のどかな農村の雰囲気を漂わせるところである。

運転士に厚保の常備券を手渡すと顔を近づけてまじまじと眺めていた。この切符を差し出す人は滅多にいないのかもしれない。降りたのは私だけで乗る人もなかった。

構内の雰囲気は厚保にとてもよく似ていた。開業日が同じだけに設計も同じなのだろう。跨線橋に上がり全体を見渡せば、2面2線の交換設備やホームは複線区間かと見紛うほど長く、いまでは1両や2両の短い列車ばかりとなったこの路線にはもったいないほどだ。その点は厚保だけでなく湯ノ峠とも同じで、きっと次の南大嶺もまた同じなのだろう。

駅舎もまた厚保にそっくりで相当古い。柱に取り付けられた管財表には明治38年と記されていた。作りは瓜二つながら向こうがまだまだ現役という空気を漂わせていたのに対し、こちらはいまにも引退しそうなほどくたびれていた。改修を繰り返したのか継ぎ接ぎのようなトタンやスレートに包まれ、昭和の時代から細々経営している町工場のようだ。

待合室に入ると2階が作れそうなほど高い天井の広い空間でありながら、ベンチがあるだけで時計はおろかゴミ箱すら見当たらず寒々しい。花のひとつでも生けてあると印象も変わるのだがそれもない。窓口や小荷物扱所の跡地は完全に塞がれ、その造形から窓口があったと分かる程度でしかない。大柄な待合室や事務室が、多数の駅員や利用者で賑わっていた時代を想像させるが、それが余計に現状を寂しく感じさせた。

駅を出ると正面にはもう農地が見えていて、明治時代から駅があったとは思えないほど、のどかな景色が広がっていた。出入口の傍らにはカイヅカイブキだろうか、芸術的にねじれた大きな常緑樹があるのが印象的だ。

駅名の由来と名所が手書きされた古い看板があり、それによると駅名は1.8km北にある宿場名から取られたという。名所としては江の河原の石造板碑というものが書かれている。供養塔に使われた板碑のことだろうか、気になるが詳しいことが記されていないのでよく分からない。

何もない四郎ケ原

厚保駅のおばさんに「なにもない」と言われたところだけに困った。とりあえず食堂でもないものかと厚狭川の対岸を走る県道に向け、駅の下流側に架かる橋を渡ると、うどん屋の大きな看板を発見した。もはや昼飯というより夕飯に近いけど、これでようやく食べられると喜んだのも束の間、店頭まで来ると10分前に営業を終えたところであった。

ただでさえ疲労と空腹で歩く気力もなくなってきているのに、がっかりしたら益々歩きたくなくなった。しかし何もせずに帰るのもつまらないので気を取り直し、再び厚狭川を渡ると駅の裏手にある集落の方に向かう。せめて駅の周辺をひと回りしてみようというわけだが、元々は茅葺屋根だったらしき建物などもあり意外と良い雰囲気のところだった。

田んぼと住宅が点在する田舎の集落といったなかを、適当な道を選びながらたらたら歩いていく。地図によると神社があるようだけど見当たらないし、隠れ家的な食堂でもないかと思うが建物はどれも住宅ばかりで、立ち寄れそうなところはなにもない。田んぼに近づくと数えきれないほどたくさんのバッタが飛び跳ねる。あまりに数が多いので捕まえようと試みるが無駄に体力を消耗しただけに終わった。

駅の上流側で厚狭川に架かる橋の袂までやってくると、脇にある自家用らしき小さな畑で婆さんが農作業に勤しんでいた。橋の向こうは江の河原という地区で、そこにあるという石造板碑が気になるがあまり歩きたくない。そこではたして行くほどのものなのか試しに見どころを尋ねてみると、少し考えてから「この辺はなにもないねえ」と、厚保駅のおばさんと同じ答えが返ってきた。もし石造板碑のことを口にされたら行こうと思ったけど、これで心置きなく四郎ヶ原を去ることができそうだ。

先日も同じようなことをテレビ取材で尋ねられたそうで、そんな話をしながらもさらに考えてくれたけど、結局何も思い浮かばなかったようで、「この辺は田舎だしねえ」とひとり言のように呟きながら農作業に戻っていった。

駅に戻ってくると長門市行きの列車がやってきた。列車からは高校生が2人降りてきたので少ないながら定期利用者がいるようだ。タイミングよくやってきた列車だけど、次の駅に向かおうという元気はないので遠ざかる車両を見送った。

エピローグ

ぼんやりホームに立って17時18分発の厚狭行きを待つ。待合所があったらしき跡地があるのみでベンチすらなく、これで暑かったらたまらないが、幸いにして強い風が吹いていて過ごしやすい。見上げると台風でも接近しているのかと思わせるほど猛烈な勢いで雲が流れていた。

30分ほどで現れた列車は先ほど乗ったのと同じ車両だった。四郎ヶ原をさまよい歩いているあいだに、日本海に面した仙崎まで往復してきたらしい。乗客は15人くらいで混雑というほどではないが空いてるほどでもいない。ロングシートばかりで座ると景色が楽しめないが、疲れたので立っていく気にはならず、どっかり座るとウトウトしながら厚狭に戻った。

美祢線は意外なほど利用者が多いが単行ばかりで、もう少し車両にゆとりが欲しい。旅は序盤で乗車時間が短いからまだいいけど、徐々に長時間の乗車になっていくことを考えると、景色の眺めにくさと混雑に先が思いやられる。ただ悪いことばかりではなく冷房がとにかくよく効いていて、下車する頃には寒気を感じるほどであった。

(2017年8月21日)

コメントする