目次

プロローグ

2018年1月6日、朝から小雨のぱらつく空模様だった。旅先の雨は嫌うどころかむしろ好んでいるので悪くない。傘という余計な荷物が増えるし、時にはずぶ濡れにもなるけど、そんなことはどうでも良くなるほど雨の景色は魅力的に映る。

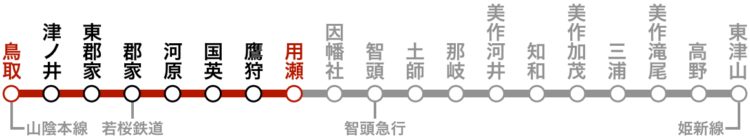

前回と同じ8時発の智頭行きで旅をはじめる。目的地が遠くなってきたので、もっと早い時間にするつもりが、支度に手間取ってしまい宿を出たときには7時半になっていた。

鳥取発車時には学生で混み合っていたけど、途中の郡家までにほとんど降りてしまい、車内には老人と旅行者がわずかばかり残された。雨脚は時間とともに強くなり、窓ガラスには雨粒が勢いよく流れていく。

前回訪れた河原を過ぎると鳥取を出てから初となるトンネルが現れた。鳥取を出てから比較的に開けたところを走ってきた因美線は、この辺りから山間を縫うようになる。

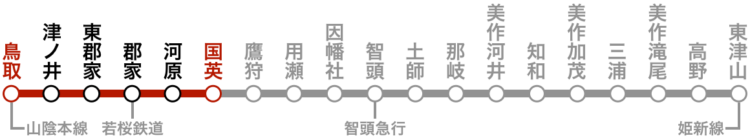

国英

- 所在地 鳥取県鳥取市河原町釜口

- 開業 1919年(大正8年)12月20日

- ホーム 1面1線

中国山地から伸びてきた山々のなか、千代川の作り出した大きな谷があり、流れに沿うように伸びる平地に、住宅や田んぼに果樹園などが作られている。そこを平地を求めて集まってきた国道と鉄道が通り抜け、置き土産のようにして当駅がある。難読な駅名は開業当時このあたりが国英村だったことに由来すると思われる。

乗降客は私だけで列車が去ると聞こえるのは雨音だけになった。わずかな住宅と田んぼや果樹園に囲まれていて、ひなびた集落という印象である。9時近いというのに明け方のように薄暗く、冬枯れの景色と相まって物寂しい。

そのような立地にある1面1線の小さな駅でありながら、開業が大正時代と古いためか木造駅舎を備えている。駅舎といっても待合室を残して取り壊したらしく、幅の狭いなんだか違和感を感じるような外観をしていて、存在したはずの窓口は痕跡すら残されていなかった。

誰もいないと思いきや待合室には爺さんがひとり座っていた。今の列車に乗らなかったのだから鳥取行きを待っているのだろう。そこに駅裏から線路を越えてホームに上がってきた爺さんが合流して、終日禁煙の文字もむなしくふかしながら雑談をしている。壁には家庭ごみを持ち込む輩がいるためゴミ箱を撤去したとの貼り紙があり考えさせられる。

ほどなくして鳥取行きがゆっくり入線してきた。同時に高校生くらいの若者が自転車でやってきて爺さんと3人が乗り込んでいく。降りる人はなく駅には私だけが残された。

なにがあるでもないこの駅で存在感を放っているのが、待合室でも出入口の真上という一等地に掲げられた肖像画で、場違いとも思えるこの絵はいったいなんだろうか。駅に関係のある方が描いたのか、それとも被写体のほうが関係あるのか、はたまた誰かが不用品を置いていったのか、考えたところでまったく分からない。爺さんに聞いておけばよかったと思う。

待合室から駅前通りに目をやると、先の見通せない狭い道路が伸びていて、住宅が数軒並んでいた。駅前にはよくある商店も電話ボックスも郵便ポストもなく人の気配もない。冷たい雨に打たれてなんだか寒々している。

駅舎の隣には大きな駐輪場があり、きっちり収めれば何十台と並べられそうだが、肝心の自転車は3台しか止まっていない。屋根に穴が空いたり雑草に侵食されたり荒れていて、奥のほうなど長らく使われた形跡すらない。昔は自転車でやってくる人たちで賑わったけど、今はほとんどいないというのが見て取れて、なんともいえない気持ちになった。

善南寺

地図を穴が空くほど見つめても近場に目的地を見つけられない。少し歩くなら2kmほど離れた千代川の対岸にある大義寺に、戦国時代の一時期に因幡の実権を握るも、謎の死を遂げた武田高信の墓がある。そのあたりでも散策してみることにして傘を開いた。

歩くとすぐに宅地は抜けてしまい田んぼのなかに出た。なにげなく雨に煙る山並みに目をやると中腹に明かりがぽつんと灯っている。地図によると寺院があるらしい。人里はなれたあんなところにどういう寺だろうか。明かりがあるということは住職がいるようだし、妙に気になるので訪ねてみることにした。

濡れない程度の小降りになってきたので傘を片付けながら歩く。沿道には刈り終わった田んぼと柿の実が目立ち、冬なのに晩秋を旅しているような気分に錯覚させる。途中の小さな神社には車が何台も止まっていて、どうやら正月の片付けをしている様子だけど、住民総出で秋祭りの準備をしているように見えてしまう。

寺のふもとまでやってきたが登り口が分からない。寺など存在しないかの如く標識のひとつすらなくて困惑する。右往左往した結果これしかないだろうと、入口に小さな石仏が安置された登山道のような山道に足を踏み入れた。

雑木や竹に囲まれた薄暗い斜面をつづら折りに登っていく。聞こえるのは木々からしたたり落ちる水音くらいのもので不気味なほど静まり返っている。ほとんど往来はないらしく足もとには落ち葉が積もっているが、ところどころに石が顔を出していて、もしかしたら石段や石畳のようなものが隠れているのかもしれない。

本当に寺があるのかと思うようなところだけど、点々と佇む石仏が間違いないことを教えてくれる。石仏には氏名に加えて安政や明治といった百年以上も昔の年号が刻まれている。風化の進むものばかりで新しいものは見当たらないけど、冬だというのに新しい花が供えられていて、信仰がいまなお息づいていることを感じさせる。

やがて視線の先に瓦屋根が見えてくると石段らしい石段が少しだけ現れた。傾いたり動いたりして崩れかけているけど、この寺の雰囲気にはなんだかしっくりきて悪くない。

崩れかけの石段を上がりたどりついた寺は善南寺という名前であった。山の中腹を削り取った狭い平場に建てられている。その狭さに合わせて小さな本堂・庫裏・鐘楼などが肩を寄せ合うように並ぶ。小さいとはいえこの立地にこれだけの資材や鐘楼のような重いものを運び上げるのは大変だったことだろう。

いまどき歩いてしかたどりつけないような寺にどんな住職がいるのかと思ったけど、無住のようで生活感も人の気配もまったくない。ふもとから見えた灯りは本堂に取り付けられた照明で、どうやら自動で点滅するようになっているようだ。

全体が樹林に包まれているけど本堂のすぐ前だけは視界が開けていて、ふもとの集落から周囲を取り巻く山々までを見渡すことができた。眺めていると再び勢いを増してきた雨脚に煙りはじめ、列車がレールを刻む音が聞こえてくる。絶景のそれとはまたちがう心に染み入るような情景であった。

先ほど目にした神社を目指して善南寺から下ってくると、まだ住民の方たちで賑わっていたので予定を変更して、近くを流れる千代川を見に行く。途中で振り返って寺を見上げるといつの間にか本堂の灯りは消えていた。

大きな石碑が立っていて耕地整理や土地改良の類かと近づくと、村岡範為馳という方の顕彰碑であった。知らないどころか名前の読み方すら分からず碑文に頼ると、ドイツ留学から東大医学部に理学部教授といった経歴が並び、京大教授をしていた明治29年に国内初となるX線写真の撮影に成功したとある。名前は「はんいち」と読むそうである。

顕彰碑を過ぎると千代川の堤防沿いに敷かれた国道に出た。歩道があって歩きやすいけど水しぶきを上げながら車が行き交っているので騒々しい。時期的なものか営業はしてないけど二十世紀梨の直売場があるのが鳥取らしい。

国道から対岸の集落に向けて架けられた橋を途中まで渡る。まだまだ川幅は広く100mくらいあるだろうか。雨が降っているけど濁るでもなくきれいな水が流れている。禁漁期だろうから釣り人はいないけど、遠くのほうに川に入ってなにかを採っている人がいて、いったいなにがあるのか興味を惹かれる。

近場はだいたい歩いたので駅に戻って列車を待つ。歩かないとなった途端に雨は小降りになり薄日まで差しはじめた。

最初にやってきたのは鳥取行きで乗降客はなかった。続いてやってきた11時30分発の大原行きに乗車する。こちらの乗降客も私を除けば誰もいなかった。

単行列車にも関わらず車内はボックス席すらいくつか空いていた。日中のローカル線らしい光景ともいえるが寂しい乗車率である。空いているし暖かいしで快適なものだったけど、それと引き換えに窓がすっかり曇っていたため景色はさっぱり楽しめなかった。

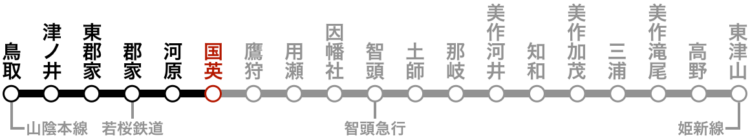

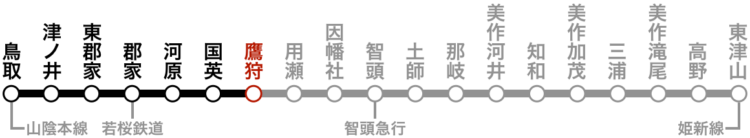

鷹狩

- 所在地 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩

- 開業 1961年(昭和36年)8月1日

- ホーム 1面1線

千代川と赤波川が出会うところで、両者が山を削り谷を埋め、長い歳月をかけて生み出したのだろう、山々に囲まれたなかにある1km四方ほどの開けた土地である。東側には歴史ありげな集落が置かれ、西側には田んぼが広がり、両者を隔てるように国道と線路が敷かれている。そこに戦後になり開設された当駅は、県内の因美線でもっとも新しい駅である。

降り立ったホームには孫らしき子どもを連れた爺さんが立っていた。列車の見学に来ていたようで乗ることなく去っていく。線路に並走する国道は往来が激しく、沿道にはコンビニやスタンドなどが並ぶため、路線開業時からある河原や国英の駅より賑わしい。

いっぽう駅のほうは線路脇にホームを置いただけと両者より簡素なものだ。載せられた待合室も木造ではなくブロック積みで、いかにも昭和中期に開設されたという佇まいをしている。

待合室を覗くとベンチには座布団が置いてあり、掃除や除雪道具が豊富に備えられ、壁には集落ごとの清掃当番表なるものが掲げてある。国英ではマナーの悪さから撤去されていたゴミ箱も健在だ。随分と大事にされた駅だなと思う。

木製電柱が残るホームを観察していると待合室の脇に鷹狩駅と刻まれた小さな石碑があるのに気がついた。開業記念に設置したのかなと裏面を確認すると総工費221万円や大村財産区とある。清掃当番が割り当てられているくらいだし、開設から管理まで地域が担っている駅なのかもしれない。

線路の向こうには見上げるほど大きな石碑が立っていて、裏面にびっしりと文字が刻まれているのが見える。国英でのこともあり有名な方の顕彰碑だろうかと行ってみると、横谷美賀之助という方の顕彰碑だった。まったく知らない人なので碑文に目を通すと、長年この地で議員や農協協会長を努めた方らしい。実績のひとつには鷹狩駅の新設が挙げられていた。

駅前には駐輪場があるだけで駅舎はもちろんトイレも見当たらない。駅前らしさはあまりないけど、戦後開業の小さな駅は大体どこもこのようなものだ。斜め向いには焼き立てパンの店があり、昼になることもあって空腹感にさいなまれるが、できれば長年その土地で営業しているような食堂で食べたいのでここは我慢する。

旧大村

どこに行こうか決めていないが駅前に「赤波川おう穴群」なる興味深い看板があり、ここにしようかと思いかけたけど、6km先という文字に足が出ない。向かえば日没までに帰ってこれるかどうかすら怪しいものがある。それにこの天気で川となると増水が心配だ。とりあえず近くにある神社に向かいつつ周辺を散策してみることにして出発。

曲がりくねる狭い道路に進んでみると、板壁や土壁の古びた建物が並び、豊かな水の滔々と流れる水路が寄り添っている。お地蔵様や大きな常夜灯もさりげなく座っている。かつての街道沿いの集落なのだろうか、歴史を感じさせる家並みがそこかしこに残されている。

この辺りは1955年(昭和30年)に合併により用瀬町となるまで存在した、旧大村の中心地らしく、なにげなく目をやった石碑には大村役場や大村森林組合の跡地と刻まれていた。鷹狩駅の開業は1961年(昭和36年)のことだから、線路が役場のすぐ近くを通っていながら駅のない村だったのだ。

設置されなかった理由は隣の用瀬駅までわずか1.3kmと近いからだろうけど、独立した村であるのだから駅はずっと欲しかったはず。長年の請願が叶って開設された駅かと思うと、大事にされているのにも納得させられるものがある。

家並みが途切れて田んぼが広がりはじめると、山すそに小さな神社が見えてきた。駅と同名の鷹狩神社で、特にどうということのない神社だけど、降りしきる雨と木々から落ちる雨だれの音に包まれた境内は神秘的なものを感じさせた。由緒書きによると創建年代は不明ながら少なくとも江戸初期には存在していたとある。

正月ということもあってか手入れの行き届いた拝殿の前には、どんど焼きに備えて置いていくのか、しめ飾りがいくつも並んでいた。

印象に残るのが竹を活用した手水舎で、裏山の湧水だろうか勢い良く水の流れ出る水口から柄杓、さらには柄杓をかけておく所まで全てが竹で作られていた。定期的に作り直す必要はあるかもしれないけど素朴で美しい。うまく作ったものだと感心してしまう。

駅に向かっていると空は明るくなり雨も上がった。次の列車まで30分以上あるので、昼飯にしようかと考えたが肝心の店がない。焼き立てパンやコンビニはあるけど、旅の食事として少々物足りない。どうしようか迷ったが次の用瀬で食べることにする。

代わりに時間つぶしがてら近くを流れる千代川まで足を伸ばす。鮎釣りで有名らしいが冬では人の気配すらない。

そのまま橋を渡り対岸までやってくると美成という集落があり、六地蔵や蔵の見られるなかなか絵になるところだった。どこまで行っても人間どころか猫の姿すら目にすることがなく、皆こたつで丸くなっているのだろうか。

集落を見下ろすような高台に神社があるので上がっていくと、参道には河原から集めたような丸みを帯びた石が敷き詰められていて、それが雨に濡れてつやつやと輝き美しい。その先には一升瓶と鏡餅の供えられた拝殿が鎮座していた。

駅に戻ってくると再び雨がこぼれはじめた。空を見上げると余程の強風らしく面白いように雲の形が変わっていく。雨が収まるたびに濡れた傘を片付けていた吸水カバーは、いよいよ吸水しきれなくなり、吸水カバーを収める吸水カバーが欲しいような状態になってきた。

乗車するのは14時38分発の智頭行きで、見えてきた車両は毎度のようにやってくる智頭急行のそれではなく、たらこ色をした国鉄型車両だった。智頭急行の車両は快適で気に入っているけど、たまにはちがう車両にも乗りたかったので嬉しい。

車内は混んでるほどではないが空いてるほどでもなく、昼下がりのローカル線としては悪くない乗車率であった。景色の眺めやすいボックス席に陣取ってはみたものの、次駅まで近いので発車したと思ったらすぐ到着、車窓はなにも記憶に残っていない。

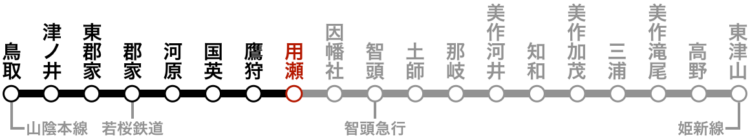

用瀬

- 所在地 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬

- 開業 1919年(大正8年)12月20日

- ホーム 1面2線

平成の大合併で鳥取市に編入されるまで存在した用瀬町の代表駅、それだけに郡家以来ともいえる街らしい街にある駅らしい駅だった。乗る人はなかったけど私の他にも高校生くらいの男女や、小さな女の子を連れた婆さんなど数人が降りた。はしゃぎながら駅を去っていく女の子と、それを追いかける婆さんの姿がどこか懐かしい。

構内は1面2線の島式ホームで開業当時からの木造駅舎が残されていた。改札脇には「流しびなの里用瀬」の文字と共に、等身大のような特大の流しびなが飾られているのが見える。実際の流しびなは片手に乗せられるような紙びなで、旧暦3月3日に無病息災を祈り千代川に流す行事は有名だ。その日だけはこの駅にも特急が停車する。

雨が降ったり止んだりしているホーム上には、駅舎とは対照的な新しく簡素なプレハブ感のある待合室が建つ。その近くには大きな庭石のようなものが大小2つ置いてあり、飾っているようにも撤去が面倒だから放置しているようにも見えた。

構内踏切を渡り駅舎に入ると無人駅ながら古びた窓口と小荷物扱い所が並んでいた。使われなくなりカーテンや板で塞がれているが、現役当時の姿をよく残していた。あちこちリフォームされつつも木製の作り付けベンチなどに歴史を感じさせる。よく見るとちょっとした木材にも細工が施してあったりして、建設当時の力の入りようが伝わってくる。

壁には白黒写真が何枚も飾られていて、見ればまだ開業前の工事中の様子から、小さな客車を連ねた蒸気機関車の牽引する列車、それに出征の見送りなど用瀬駅にまつわる貴重な写真ばかりだった。これを見ると今では空き地になっている場所には側線や、上屋のある貨物ホームが存在したことが伺える。

開業当時の様子も記されていて、行楽客から用事もないのに乗る人まであり、列車は連日混雑したという。今からでは想像もできないような賑わいようである。

駅前に出ると小雨のぱらつく人気のない静かな通りが伸びていた。周辺は家々が隙間なく建ち並んでいるが商店はまるで見当たらない。かつてはそうだったらしき建物が点在しているくらいのものだ。駅前食堂で昼食をという計画は早くも頓挫してしまった。

瀬戸川

流しびなが有名なところなので、流しびなの館という施設に行こうかと思ったけど、待合室に並べられた写真のなかにある瀬戸川という1枚に視線が留まった。幅が2〜3mほどある石積みの水路に沿って板壁の古い建物が並んでいる。思わず行ってみたいと思ったが、肝心の場所についての記載がないのだから片手落ちである。

どうしたものかと駅前通りを歩き始めた途端にそれらしい水路が横切っていた。これが瀬戸川かどうか知らないけど、風情ある光景を目の当たりにして気分が高揚してきた。変に観光化されておらず生活感にあふれているのが魅力的に映った。

上流と下流のどちらも良さそうで迷うところだけど、上流側を指して流しびなの館の標識が出ていたので、これは好都合とばかり上流に向けて足を進めた。さらさら流れる水面をのぞき込むと梅花藻が揺れていて水の美しさを感じさせる。

向こうから歩いてきたおばさんを捕まえて尋ねるとこれが瀬戸川だという。そこから「良い所でしょう」を何度も口にしながら、テレビ取材が来た話などが延々と続く。割り込むようにして板壁のある場所を尋ねると駅よりずっと下流だという。流しびなに釣られて逆方向に来てしまったらしい。徐々に暗くなってきていて時間が気になるので、まだ話し足りなそうなおばさんに礼をして足早に引き返した。

水路の上には対岸の家に向けて無数の橋が架けられ、それが小洒落た木造などではなく適当さの感じられるいびつな形のコンクリート製なのが良い。中には水路に覆いかぶさるようにせり出した家もあり、狭い土地をうまく利用しようとした痕跡を見ているようで面白い。

そんな雑然とした景色も良かったけど板張りの建物が並ぶ一角までくると、それらとはまた違った風情が残りこちらも捨てがたい。説明板によるとこの瀬戸川は生活用水であると同時に、17基もの水車が回る貴重な動力源でもあったという。残念ながら水車は残されていないというが、残っていたら観光客が押し寄せそうだからこれで良いのかもしれない。

堪能したところで流しびなの館に向かうべく引き返す。最初の選択を間違えたばかりに行ったり来たりとすっかり不審者である。駅から上流側には水路を渡って出入りする病院や、参勤交代の大名が休憩に使用したというお茶屋本陣跡、江戸時代から残るという石橋などが現れてくる。景色としては下流が良いかもしれないけど雰囲気としては上流が良い。そんな目の前の眺めに気を取られていたら後ろから自転車のベルを鳴らされた。

流しびなの館

標識に導かれて千代川のほとりに出た。対岸には目指す流しびなの館が見えている。金閣寺を模したという木造建築は立派なものだ。それだけに最上部に大柄なパラボラアンテナを載せているのはいただけない。もう少し景観を考えてはどうかと思ったが、それは近くで見ると駅にあったのと同じく、流しびなを模した大きな飾りなのであった。

流しびなの館に向けては太鼓橋というほどではないが、軽く弧を描いた赤い欄干の橋を渡っていく。ひいな橋という名前はひなの古い呼び方から付けられたという。昔は日本海に注ぐ河口からこの辺りまで舟運があったそうで、どこに船着き場があったのか痕跡すら見当たらないけど、陸運と水運の接点として大いに賑わっていたことは想像がつく。

近くまでくると建物は暗く静まりかえり休館日を思わせる。不安にかられるが開館中で、訪問者がなく明かりを落としていた結果、暗く静まりかえっていただけなのであった。

館内は木造の暖かみを感じさせる内装で、歩くと床板がごとごとぎしぎし音を立てる。静けさの中でかすかに聞こえる雨音と若干の薄暗さが落ち着く。

展示室に一歩足を踏み入れると、見るからに歴史のあるひな飾りがずらりと並んでいた。よくある段飾りだけでなく絢爛豪華な御殿風もあり、思わず顔を寄せて見入ってしまう手の込んだ代物である。一方で私でも作れそうな簡素なひな人形もある。初めて目にする形態の数々とその由来を読んでいると、ひな飾りにそれほど興味を持ったことのなかった私ですら、すっかりその世界に引き込まれてしまった。

流しびなの館というだけあり当然流しびなの展示もあるが、竹田人形や市松人形まで並んでいて見応え十分である。市松人形のような日常生活の中で実際に使われていたものを目にすると、思わず足を止めてどんな経緯を辿ってきた人形なのかと想像をめぐらしてしまう。

外は荒れているらしく雷鳴が館内にまで響き、屋根を叩く激しい雨音が聞こえる。無事に帰れるか不安を感じながら展示室をめぐり、最後にらせん階段で最上部に設けられた展望室に上がると、雷雨どころか薄日が差し込んでいて驚かされた。ここからは用瀬の街並みから、背後にそびえる洗足山までが見渡せ、雨に濡れた景色が薄日でしっとり輝いていた。

受付に戻ってきたところで、ひと声かけて駅に向かおうと思ったら、奥に日本庭園や売店がありますからどうぞと案内された。なかなか充実した施設である。裏口のようなところから外にでると、そこには広々とした回遊式庭園が待っていた。中央に配された大きな池をのぞきこむと、雨が作る無数の波紋越しに、色鮮やかな鯉がたむろしているのが見える。しかし寒いからか置き物ではないかと思うほど動きがなかった。

建物が金閣寺を模しているということは、この庭園もまた金閣寺のそれを模しているのだろうか。思えば本物の金閣寺を見たことがないので、そう言われたても本当に似てるかどうかすら分からない。これは金閣寺にも行ってみなければと思う。

日没が迫り刻々と景色の暗くなる中、瀬戸川沿いに駅を目指す。先ほど出会ったおばさんではないけど、何度歩いても風情ある良い所だなと思う。先ほどの薄日が幻に思えるほどの激しい雨に襲われるが、それもまたこの景色には似合っていて悪くない。

エピローグ

夕闇の迫るなか16時42分発の鳥取行きがやってきた。何人かと乗車したけど空いていたので思い思いの場所に収まる。あとは列車に揺られるだけでなにもする必要はなく、刻々と暗くなる車窓を見つめながら今日の出来事を回想して過ごす。1日の終わりに訪れるこの時間がとても楽しい。

途中駅で数人ずつ乗せながら河原までやってくると、雨が雪に変わり薄っすら積もりはじめていた。ふとここの待合室のベンチに昨日降りた時に1つ、帰る時には2つの空き缶が放置されていたのを思い出し、あれはどうなったかと待合室の中に目を凝らすと3つに増えていた。

朝からなにも食べていないので空腹が激しく、残照の鳥取駅に降り立ったら慌ただしく駅弁屋に直行、蟹めしを提げて宿へと急いだ。

(2018年1月6日)

コメントする