目次

プロローグ

2017年3月30日、早朝の京都駅は晴れとも曇りともつかない、すっきりしない空模様のしたにあった。京都駅は改札口を通るのさえ難儀するほど混雑していることが多く、あまり降りたくない駅だけど、それを見越して早めにきたので幸いまだあまり混んでいなかった。

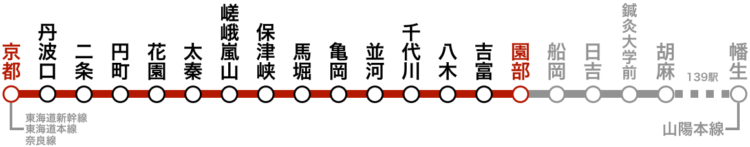

山陰本線ホームに向かうと次に出る列車は亀岡行きだった。目的地はそれより先の園部なのでこれでは都合が悪い。これはホームで待ちぼうけかと少し気落ちしたけど、後発の園部行きも既に入線していたので、車内でくつろぎながら発車の時を待つことができた。全体的にうまく事が運んでいていい感じである。

大半の人は先発する亀岡行きに向かうので車内はがら空きだったが、亀岡行きが出てしまうと今度はこちらに続々と人が集まりはじめ、概ね満席となったところで出発となった。改札から一番遠い先頭車両でもこれだから車両によっては立ち客も出ていたかもしれない。

混雑は京都市街から保津峡を抜けて亀岡に到着するまで続いた。そこからは駅ごとにまとまった下車があり、空席も目立つようになったところで園部に到着した。

園部

- 所在地 京都府南丹市園部町小山東町

- 開業 1899年(明治32年)8月15日

- ホーム 2面4線

京都から乗ってきた列車はここで終点となるが、降りがけに車内に目をやると何人も眠ったまま残されていた。列車を降りて目に映る駅は、2面4線のホームに橋上駅舎という近代的な姿をしていて、都市近郊のような賑わう駅を想起したが、一緒に降り立った群衆が去ってしまうと人気のない静かな駅になった。

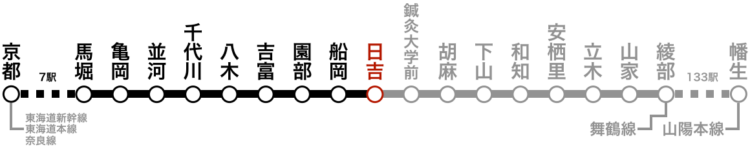

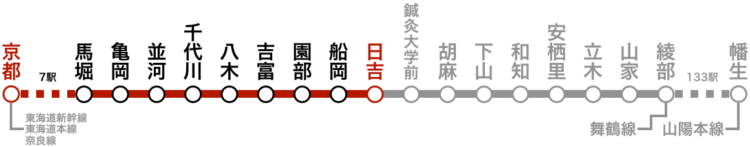

園部は京都から続いてきた複線区間の末端で、これより先は山間を縫うように走る単線区間に変わる。嵯峨野線の愛称が付けられているのもここまでだ。利用者数は当駅を境に大きく減少するらしく、普通列車は本数が半減するうえ車両も2両編成と短いものが主流となる。近郊区間とローカル区間の境界のような駅だ。

城下町や特急停車駅という響きから活気ある大きな街を想像するが、周辺は建物より山並みの方が目立っていた。静けさと霧のかかったような白じゃけた空模様も加わり、どんよりとして活気の感じられない雰囲気である。それというのも駅と市街地は天神山という小高い山によって隔てられているからのようだ。

構内を眺めると多くの普通列車が終点とする駅だけに多数の留置線が並んでた。夜ともなればずらりと列車が並ぶのだろうが、通勤通学の時間帯とあって車両は出払い、銀色に輝く数えきれないほどのレールだけが一面に広がっていた。

階段を上がり橋上駅舎に入ると、みどりの窓口や売店といった必要最小限の設備が、小じんまりとまとまっていた。外見からは大きな駅舎に見えたけど、大部分は東西を結ぶ自由通路であり、その脇に駅設備をちょこんと付け加えたような形だった。たまに列車が到着すると改札前が渋滞するほど賑わうが、それ以外の時間はぽつぽつと人々が往来する感じだった。

街歩きに先立ち観光パンフレットでもないかと探すが、観光地ではないのか駅界隈のものはほとんど見当たらない。それより四国ディスティネーションキャンペーンの最中とあって、四国関連のパンフレットのほうが目立っていた。

駅前に出てみることにして多数の留置線を一跨ぎにする長い通路を通り抜ける。そして階段を下りて地上に出ると、新しく広々とした駅前広場が待っていた。会社員や学生がまばらに行き交い、客待ちをするタクシーが数台並び、たまに路線バスがやってくる。

駅正面の一等地には小さな神社があるくらいで、駅前らしい佇まいは感じられなかった。それというのも出てきた西口は、橋上駅舎ができて両側から出入りできるようになる以前は駅裏だったからのようだ。これから発展していくかといえば、すぐ正面には件の天神山が迫り土地がないから、それもまた難しそうである。

園部城跡と生身天満宮

観光案内板によると近場の見どころとしては、園部城跡と生身天満宮がある。周囲には「近畿自然歩道」「園部の史跡をめぐるみち」「丹波散策の道」など、いくつもの散策用の案内板が立てられているが、この両者はどれを見ても記載されているほどの名所だ。どちらも園部市街にあるので、両者を訪ねがてら街歩きをしてみることに決めた。

まず向かうのは園部城跡で、明治時代に完成したという稀有な城であると同時に、無数に作られてきた日本の城において最後に作られたという城である。

その行きがけに駅正面に鎮座する神社に立ち寄ると、鳥居には春日神社という扁額が掲げられていた。山すその高台に向けて伸びる石段を上がると、近代的な駅とは対照的な、質素で古めかしい社殿や祠が並んでいた。本殿は小さいながらよく見ると檜皮葺の屋根が見える。薄暗いせいもあり厳かな雰囲気が漂っていた。

春日神社を後にして天神山の山すそを市街地に向けて進んでいると、一段高い位置を通る国道法面に、コンクリート製の小さな階段と共に、赤い鳥居がぽつんと立っている不思議な光景に遭遇した。気になるけど見上げた先には神社ではなく国道があるのみ。上がっても仕方がなさそうなので素通りしようとした瞬間、上から出勤途中といった様子の、背広姿の中年男性が下りてくるのが目に留まった。

渡りに船とばかり下りてくるのを待って神社について尋ねてみると、詳しいことは分からないけど階段を上がった先にも鳥居は続いているという。これは自分の目で確かめるしかないと上がっていき国道に出ると、確かに先ほどの鳥居の延長のようにして、国道を挟んだ向かい側の斜面上に多数の赤い鳥居が並んでいた。この様子からすると元々山の斜面上に鳥居が並んでいたところに、あとから国道が横切って分断されたと思われる。

立ち並ぶ鳥居の先がどうなっているのか気になり、ひとつひとつくぐりながら進んでいくと、どういうわけかひどく荒れていて、木製の鳥居など多くが崩壊しはじめていた。手入れの行き届いた神社というのは山奥であっても清々しさを感じるが、これだけ荒れていると街の近くでも怖いものがある。

完全に倒れた鳥居や生い茂る木々を避けながら山中に分け入っていくと、思いのほか大きな赤い社がいくつか現れた。ここも全体的に荒れ気味ではあるが、たまには手入れをしているような気配もある。結局どのような由緒なのかなど詳しいことは一切不明で最初から最後まで謎の神社であった。

駅から見ると天神山を挟んだ反対側、昭和を感じさせる家々の目立つ園部市街に入り込んでいく。歴史のありそうな狭い通りには家屋が軒を連ね、その構えから元々は商店がずらりと並んでいたことが伺える。江戸時代からのような古い建物は見当たらないけど、街並みが発する雰囲気や匂いのようなものが城下町や宿場町であったことを感じさせた。

街並みは中心地に近づくにつれ近代的になり交通量も増えてきた。静けさを求めて街中を流れる園部川沿いの小道に入ると、狙い通り近くの運動場から聞こえてくる掛け声や、遠くを走る車の音が聞こえるくらいの静けさで、視界にはつぼみを付けた桜並木と青空が広がり、街中にしては随分と穏やかなところだった。

川沿いにはいかにも城山という風情のする小山があり、今では大半が学校や市役所など公共施設になっていたけど、やはりもともとは園部城の敷地であったという。その一角にある大きな公園に入っていくと天守のような建物が見えてきた。これが園部城かと勘違いしそうだけど、よく見れば城を模した近代的な建物で、南丹市国際交流会館と書かれていた。城のような建物があるいっぽうで、ゾウやライオンなどの石像があったりと不思議な風景であった。

案内板を見ると目の前にある小山は「こむぎ山」と名付けられていた。かつては山頂に天守の代わりとして三重櫓が建てられていたという。街中にある小高い山という街が一望できそうな立地に惹かれて登っていくと、表面に苔の生えた大きな木々が立ち並び、それでいて密集はしていないので木漏れ日がよく差し込み、歩いていて気持ちのいいところだった。

整備された小路を山頂までやってくると、周囲をぐるりと木々に囲まれているため、期待に反してまるで眺望は得られなかった。一応自然植物園というものがあるが、フェンスに囲まれていて近づくことはできない。せっかく登ってきても来た道を戻るくらいしかやることがなく、街中にありながら誰にも出会わないのが納得の場所であった。

こむぎ山を下りて10分ほど歩くと園部城の櫓門が見えてきた。門の周囲には白壁や石垣が巡らされ、傍らには二重櫓が建ち、この一角だけが往時の姿を留めている。美しく手入れされていて復元されたものと勘違いしそうなほどだ。門の向こうは中学や高校の敷地となっていて、近くのグラウンドからは部活の賑やかな声が聞こえてくる。

続いてやってきた生身天満宮は、全国に12,000社もあるという天満宮のなかで唯一、菅原道真公が存命のうちに創建されたとされる日本最古の天満宮である。元々は先ほど登ったこむぎ山の中腹にあったが、園部城を築城する際にこの地に移されたという。入口に立つ鳥居はそれほど印象に残るものではなかったが、道路を挟んで立つ石灯籠が見上げるほどに大きく貫禄があって印象深い。

鳥居をくぐり狛犬やいくつもの石灯籠を横目に、高台にある社殿に向けて石段と石畳が交互に並べられた参道を上っていく。徐々に傾斜のきつくなる山のようで進めば進むほど石段の割合が増えていく。傍らにはたくさんの梅の木があり、花はほとんど残っていないけど、ときどき甘い香りが漂ってきた。

江戸時代に建てられたという拝殿までやってくると、宮司さんは建物から建物へと忙しく走り回っていたけど、時間的なものか平日だからか参拝者は私だけしかいなかった。宮司さんはとても気さくな方で、軽く雑談を交わしたり、駅では手に入らなかった園部のパンフレットやチラシ類をたくさん持ってきてくれたりした。

駅の印象からはあまり見どころを期待できなかったけど、実際歩くと想像以上に楽しめる街で気がつけば11時を回っていた。もらったパンフレットを活用すれば、さらに楽しむこともできそうだけど次の駅に行けなくなりかねない。当初目的の園部城跡と生身天満宮は訪問できたので良しとして、この街は切り上げることにした。

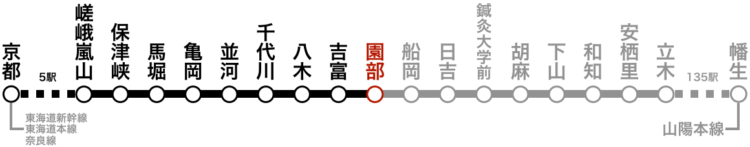

時間を気にしているのに地図も確認せず駅に向かっていたら、道に迷ってしまい無駄に時間をかけて駅に戻り、11時46分発の福知山行きに乗車した。京都からここまで列車といえば4両や8両も連ねているものばかりだったが、ここにきて2両と一気に短くなった。

車内は空いていて2両でも持て余すほどだと思ったけど、間もなく発車というところで京都から当駅止まりの列車が到着、駆け込むように乗り継いでくる人たちで満席となった。

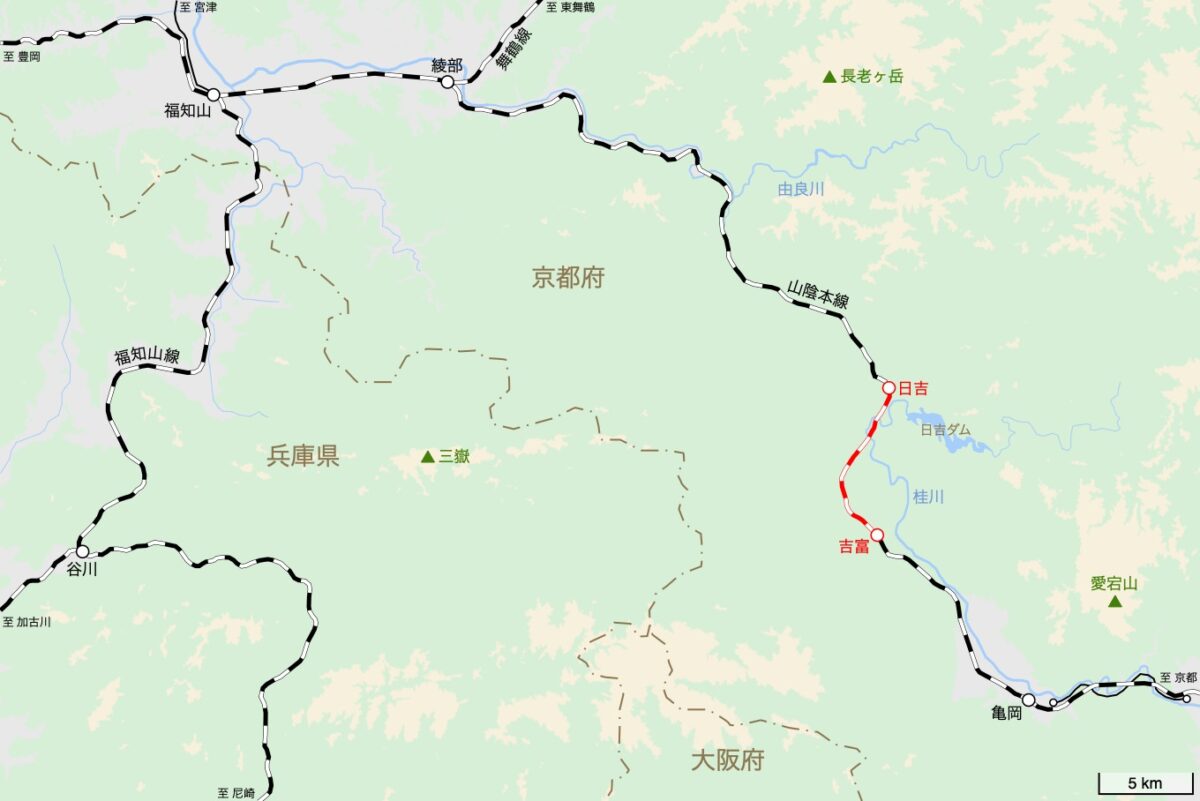

動き出した列車は山々に囲まれた田んぼの中を進んでいく。これまで複線だった線路は単線となりローカル線の雰囲気になってきた。まだそれほど山深さは感じられないが地図で確認すると、この先は日本海にほど近い綾部まで大きな平野はない。やがて明治時代の開業時に竣工したと思われるレンガ積みのトンネルが現れ、抜けたところが船岡駅だった。

船岡

- 所在地 京都府南丹市園部町船岡

- 開業 1953年(昭和28年)10月10日

- ホーム 1面2線

山に挟まれた平地を横断する築堤上にある駅で、山から山へと突き進む線路はどちらを見てもレンガ積みのトンネルが口を開けている。平地部分には住宅や田んぼが混ざり合うように広がり、一段高いところにあるホームからはそれがよく見渡せる。乗降客は私のほかには見当たらず、利用者の少ない区間であることを早くも実感させられる。

駅は上下線に挟まれた島式ホームがひとつあるだけの簡単な構造だが、待合所には作り付けの木製ベンチがあったり、端のほうは舗装すらされていないホームなど、それなりに長い歴史があることが察せられた。ホーム中央部には植え込み用のスペースもあるが、かつて植えられていたらしき木の切り株や雑草が目立ち荒れていた。

築堤上にある駅だけに出入口はホームから狭い階段を下りて、線路下をくぐり抜けたところにあった。駅舎がないため時刻表やゴミ箱などは地下道のような通路内に設置してあった。

駅前からは狭い道路が延びていて住宅が何軒か固まるように建っていた。駅出入口には隣り合う住宅の花壇と一体化するようにして多数の鉢植えが並び、路地に入り込んできたかのような気分にさせる。駅の出入口などは駅名板が掲げられてなければ、線路下をくぐり抜ける通路と勘違いしそうな佇まいである。

朝倉神社の大杉

見どころなど何もなさそうなところだけど、駅前の細々した通りを進んでいくと船岡駅公園と名付けられた、わずかばかりの緑地と駐車スペースがあり、そこに城跡・古墳・寺社などいくつもの見どころが記された案内板が立てられていた。じっくりめぐれば1日楽しめそうなほどでこれは意外な発見である。

案内板のなかでも特に気になった朝倉神社の大杉を目指して出発した。場所は駅から園部方向に約1kmで距離的にはたいしたことがないけど、先ほどトンネルで抜けてきた小山を越えなければならず坂道が続く。気温の上昇もあって汗がにじむ。

小山を越えて咲きほこる梅や菜の花に春を感じながら歩いていると、「朝倉神社の大杉」という看板があり、それに従い脇道に進むと苔むした参道が現れ、奥に木造の小さな鳥居と社殿が鎮座しているのが見えた。小さな神社だが全体が緑に包まれた境内に、木漏れ日が差し込み神秘的ですらある。境内には苔が敷き詰められていて足を踏み入れるのがためらわれるが、踏まずには進めないので静々と猫のように足を運ぶ。

社殿の背後に思わず見上げてしまうほど存在感のある大きな杉がそびえていて、周囲に無粋な柵もないため、そのまま引き寄せられるようにして手を触れた。巨樹に触れると言葉を発するわけでもないのに対話をしているような不思議な感覚がある。根本に視線を落とすと一掴みの赤飯が、小さな木の葉に載せてお供えされていた。

この大杉は京都府の天然記念物に指定されていて幹周りは9mとある。昭和58年ともあるので現在はもっと太くなっているはずだ。その太い幹はいびつな形をしていて複数の杉が一体化したようにも見える。これが実は落雷で割れたり焼けたりした結果だというから驚きで、強い生命力を感じさせる姿であった。

昼になるけど駅からここまで食事のとれそうな店は見当たらなかったので、近くにある道の駅に向かうことにした。近くにスナック菓子で知られる湖池屋の工場があり、そこからなにかの菓子で覚えのある、いい香りが漂ってきて空腹を誘う。

道の駅はどう読むのか「京都新光悦村」という名前をしていて、規模はそれほど大きくなくて、物産品の販売とちょっとした食事処がある程度のところだった。地元の名物でもあればそれにするのだが、特にそれらしいものは見当たらなかったので、朝から何度も稲荷神社に遭遇していることから、なんとなくきつねうどんを食べてみた。

駅に戻るのに同じ道ではつまらないので、途中で見かけた杉木立の中を伸びる怪しげな小道に入っていくと、駅に隣接するトンネル脇に出てきた。そこにまた稲荷神社だろうか赤い鳥居があったので行ってみると扁額には「大杉大神」と記されていた。鳥居の他には神社を思わせるものはなにもなく、山上に向けて参道というよりは獣道という方がしっくりくるような小路が延びている。その不思議な佇まいに導かれるようにして上がっていくと、山上には小さな平場があり赤い社殿が建っていた。

社務所のような物置のような引戸があるだけの小さな建物には、昔話の絵本を連想させる鮮やかな絵の描かれた「諏訪の森物語」というものが掲げられていた。それによると山陰本線と深い関係のある神社で、鉄道建設時に人夫が白狐を殺してしまい、それからというもの狐火が飛んだりトンネル工事で犠牲者が出たりと大変な騒ぎとなった。そこで工事人と村の代表者が伏見稲荷に参拝し、大杉大神を勧請して祀ったのがこの神社なのだという。

境内にある杉の根元には小さな空洞があり、そこにこれまた小さな鳥居が奉納されているのが目を引く。貼られていた手書きの説明を読むと、根本の穴にはこの山のヌシという、白蛇が描かれた竹灯篭が収め祀られているという。

神社を降りて駅に向かっていると下車時には誰もいなかったホームにJRの作業員が2人、なにごとか作業をしている姿が見えた。なにをしているのか不思議に思いつつ、駅まであと少しというところまでやってきたとき、13時50分発の福知山行きがやってきた。走れば乗れるかもしれないという思いが頭をよぎったけど、作業員の目前で乗り遅れたうえに次の列車まで一緒にホームにいるのも居心地がよくなさそうだとも頭をよぎり、もう少し周辺を見て回ることにしてきびすを返した。

かなご岩

次の列車まで約1時間あるのでなにかないか駅前の案内板に尋ねると、福知山方面に口を開けているトンネルの向こうには桂川を渡る鉄橋があり、その辺りに「かなご岩」という岩があるという。場所と名前の他には情報がないから、どのような岩なのか謎だけど、近場ではこれがもっとも面白そうなので行ってみることにした。

桂川に向けて進んでいくとここに駅がある理由ともいえる集落があり、入り組んだ道路沿いに住宅や商店が並び、右へ左へ狭い脇道が延びていて雰囲気のいいところだった。火の見櫓や小さなお地蔵様が数えきれないほど収められた祠も目にする。古くからある集落というのは整然とした新興住宅地とちがい歩くだけで楽しいものがある。

山陰本線の鉄橋までやってきたところで「かなご岩」を探すが、川面から川べりまで岩が点在していてどれがそうなのかまるで分からなかった。探しがてら桂川沿いの道路をさらに進んでいこうと思ったが、都合の悪いことに途中が工事中で片側交互通行をしている。ゆっくり歩ける状況ではなさそうなので岩は諦め、河原に下りて水辺を散策していると園部行きの普通列車が轟音を上げて通過していった。

園部行きが通過したということは次は福知山行きだなと、多少の気の焦りも出てきて、駅に向かいがてら桂川と集落を隔てる、緩やかにカーブした堤防上を歩いていく。特になにがあるわけではないが、堤防脇には大きな木々に囲まれた神社があり、鳥のさえずりと川のせせらぎが聞こえてくる落ちつくところだった。

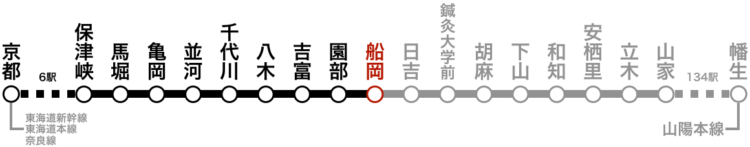

駅に戻ってくると先ほどのJR作業員が相変わらずなにかしていた。近くまでくるとホーム中央部にある荒れた植え込みの雑草を取り除いていることに気がついた。荒れた状態をなんとかするようだけど、新たになにか植えるのかそれとも舗装でもして埋めてしまうのか、そんなことを考えていると14時50分発の福知山行きがやってきた。

列車は立ち客も出るほど混んでいたので降りやすいように最前部に立っていく。発車するとすぐにトンネルに入り、出たと思えばすぐに鉄橋を渡る。この辺りに「かなご岩」があるはずなので目を凝らすが、やはりどれが件の岩なのかは判然としなかった。

線路はトンネルと鉄橋が連続するようになり、大きく蛇行する桂川をまっすぐ突き刺すように進んでいく。川沿いにすらも平地がなくなり山間部の趣が強くなってきた。

日吉

- 所在地 京都府南丹市日吉町保野田

- 開業 1910年(明治43年)8月25日

- ホーム 1面2線

嵐山から長らく付き合ってきた桂川と別れ、その支流の胡麻川が作り出した狭い谷に入ったところに位置している。ほとんど平地がないため右岸に線路と道路が通り、残された左岸に建物が並んでいる。そのため両者を隔てる胡麻川には道路と建物を結ぶ小さな橋がいくつも架けられていた。あまり街らしさはないけど旧日吉町の中心駅かつ特急停車駅であり、私のほかに何人もが列車を降りていた。

島式ホームの交換可能駅で、土地の狭さを表すように構内全体が緩やかにカーブし、裏手には山が迫っていた。面白いのがホーム両側の線路がそれぞれ高さが少し異なることで、それに合わせて作られたホームは中央部に少し段差ができている。駅裏には貨物輸送をしていた時代の名残りだろうか、いくつかの側線が枕木だけの形になって残されていた。

ホームと駅舎は京都から降りてきた各駅で初となる構内踏切で結ばれていて、線路を横断して駅舎に入った。建て替えられてそう年数の経っていない新しい建物で、天井が高くて明るく開放感がある。特急も停まるだけに委託ながら有人駅で窓口があり、さらには観光協会も同居していて特産品を販売する売店や、交流センターなる広々とした休憩室まで併設されていた。

観光地の玄関口とでもいった風によく整備された駅舎だけど、列車が去ってしまえば利用者の姿はなくなり、窓口も売店も手持ち無沙汰にしていた。

駅前に出ると川沿いに建物は並んでいるけど、明治時代に開業した当地の中心駅という響きから想像される、古くからの商店街のようなものは見当たらない。行き交うのも車ばかりで人の姿すらない。利用者はどこから来るのかと思うが、船運で栄えた土地というだけに、地図を見ると下流にある桂川との合流点辺りに建物が多いようだ。駅舎の隣に大きな駐車場や駐輪場があることも、離れたところに大勢住んでいることを感じさせた。

駅の内外を見て回っていると窓口に切符だけでなくレンタサイクルの文字があることに気がついた。ここでは日吉ダムに向かう予定だったが片道3kmほどあり、朝から歩きづめで疲れたのみならずマメまでできていて歩くのに不安もあったので、急きょこれを利用することにした。駅員に尋ねると貸出は18時までだそうで3時間ほどあるから大丈夫だ。料金も320円と安いものであった。

手続きを済ませると駅舎に併設された倉庫のような一室に案内された。ここに何台もの自転車が保管されていて、不要自転車でも集めたのか車種に統一感がない。どれでも好きなのを選んでというので乗りなれたママチャリにした。

日吉ダム

あまり時間がないので自転車にまたがると同時に日吉ダムに直行する。桂川に作られた平成9年竣工の比較的新しいダムで、ダムといえば黒部ダムのような一部の巨大ダムを除けば、観光とはあまり縁のない地味な存在だが、ここは地域に開かれたダムとして周辺に様々な観光施設が作られ、日吉町の観光ガイドを開くともっとも大きく扱われているほどのダムだ。

駅前から桂川に向けては緩やかな下り坂になっていて、面白いように加速するため気持ちのいいサイクリングであった。しかし変速機すらない簡素な自転車なのである程度の速度がでると足の方がついていかなくなってしまう。せめて変速機のある自転車にすべきだったと若干後悔しながら忙しくペダルをこいだ。

短いトンネルを抜けると桂川沿いに出て、そこからはダムに向けてさかのぼっていく。ここまでは快調そのものだったが、谷間に巨大な日吉ダムの堤体が見えてきた頃だろうか、川沿いをゆく道路は当然ダムより高い位置まで上がらねばならないので坂道がはじまった。進むほどに傾斜は増していき日頃の運動不足もたたって途中3回ばかり押して上がるはめになった。

息を弾ませながら到着した日吉ダムは上から下までよく整備されていて、大きな駐車場がいくつもあり、広場や観光施設などが点在していた。ちょっとしたレジャースポットのようなもので、近くには道の駅や温泉施設まである。

堤体上は通路になっていて歩いて対岸まで渡ることができるので、まずは近くにあった自販機で喉をうるおし、盗まれるとは思えない代物だけど、念のため自転車に鍵をかけてから見学に向かった。堤体上からは満々と水をたたえた天若湖と名付けられたダム湖が一望できる。湖底には複数の集落や縄文遺跡などが沈んでいるという。真下を覗きこむとぞくぞくして自然と及び腰の姿勢になる。

途中にはエレベーターがあり管理用のものかと思いきや堤体内部が見学できるという。しかし営業時間は15時までとあり、わずかに過ぎていてがっかりしたが、別な看板には16時までと書いてある。どういうことかとよく見たら15時というのは別な場所にあるダム資料館のことであった。それならばとさっそくエレベーターに乗り込んで堤体内部へと下っていく。表示上は3階から1階に降りるだけなのに、高低差が大きいのですぐに到着しないのが不思議な感覚だ。

ドアが開くと受付があり従業員らしき人の姿があった。巨大な施設でありながらあまりに人の気配がなかったので、人がいるというだけでなんともいえない安堵感がある。

堤体内部を歩くのは初めてのことで、いったいどんな世界なのか期待が膨らむが、いざ歩いてみるとコンクリートに囲まれた四角い通路が延々と続き、どこかの地下道を歩いているような感覚だった。壁の向こうに膨大な量の水があるとは思えない。壁面にはダムの歴史や役割などを解説するボードが多数並んでいて、それに目を通しながら終点までやってくるとガラス窓のある小部屋があり、放水路やゲートを間近に眺めることができた。

今度はエレベーターで上に戻る必要があるのかと思ったが、堤体側面にも出入口があり、そのまま外にでることができた。出てきたところはダムの足もとのようなところで、振り向けば巨大なコンクリートの壁がそそり立っていた。

周辺はゴルフでもできそうなほど一面に芝生が広がり、ぶらぶらと放水路のすぐ下にある見学用の橋からダムを見上げたりしながら散策して歩く。ダムを作ろうという地形だけに両岸には高い山が迫るため早々と日が陰ってきた。平日のせいか広大な敷地に私ひとりだけという状況もあり、なんだか寂しさの漂う雰囲気であった。

帰りはエレベーターの営業時間が終わっていたので、山の斜面に設けられた遊歩道で自転車まで上がっていく。上がるのは大変だったけど自転車にまたがってしまえば楽なもので急坂を軽快に下っていく。途中にある道の駅や入浴施設は気になるけど、18時までに自転車を返さないといけないので気が焦りそれどころではない。

しかし急ぎすぎたか時間に余裕があったので、駅を目前にして進路を変え、この辺りの中心地と思しき通りに向かった。船運で栄えた頃からの町割りなのだろうか、緩くカーブした道路沿いに小さな家屋が並んでいて好ましい。気になる祠があったので自転車を止めると、白塗の顔を描かれたお地蔵様がたくさん収められていた。

今回旅先ではじめて自転車を利用したけど、その結果気がついたのが移動が早すぎるうえに脇見もあまりできないので見逃すものが多いこと。よさそうなものが目に留まっても勝手に自転車を置いていけるような場所がないと、まあいいやと素通りすることが多いことである。

道端に咲く花に気をとめることもなければ、小川のせせらぎも耳に入らず、すれちがった住民と言葉を交わすこともない。車や自転車があれば広範囲を効率的にめぐれてよさそうに思えたけど、現実にはただ通過しただけでなにも見ていないような気がする。同じ乗り物でも鉄道や路線バスであれば車窓をじっくり目に焼きつけ、乗り合わせた人たちからも土地の空気を感じられることを考えると、旅は自分で運転する乗り物を使ってはいけないのだと実感した。

エピローグ

自転車を返却してから手持ち無沙汰に列車を待っていたら、駅員のおじさんが休憩室の利用を勧めてきた。コーヒーもあるからというので喫茶店でも併設しているのかと思い行ってみると、カップコーヒーの自販機が置いてあった。せっかくなので飲みながら過ごす。

駅員のおじさんは気の利く親切な人で、しばらくして休憩室にやってくると発車時刻の10分ほど前には入線するからと伝えていった。ならばと早めにホームに向かうと言われた通りに早々と17時3分発の園部行きが入線してきた。特急列車の通過待ちでしばらく停車するようだ。

乗車すると満席ではないけど座席に荷物を置いている人が多くて席は埋まっていた。園部まですぐなので荷物をどけてもらってまで座ることもないと考えて立っていく。春休みということもあってかホームではカメラを手にした子どもが、列車を撮影するため前へ後ろへと忙しそうに歩き回っていた。

特急列車が通過するとほどなくして発車となる。谷間にある日吉はどこを見ても日陰で青々としていたが、開けた園部までくると眩しいほどに日が照りつけていた。ここで京都行きに乗り継ぎとなるが、今度は8両編成と長いので余裕で座ることができた。

園部を発車すると車窓には夕日に照らされた亀岡盆地が広がり、あかね色に染まる空や緑の微妙な色合いが美しかった。ひと駅ごとに帰宅客が続々と乗り込んできて亀岡辺りでほぼ満席となった。さらに嵯峨嵐山では観光客が押し寄せてきて文字通りの寿司詰め。山陰本線は京都に近づくとおぞましいほど混雑する。

京都に到着して人波を泳ぐようにしてどうにか駅前に出てくると、ちょうど駅前通りの向こうに真っ赤な太陽が沈むところだった。

(2017年3月30日)

コメントする