目次

プロローグ

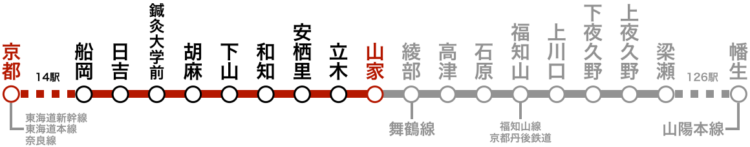

2017年4月3日、大阪市内から始発列車を乗り継ぎ、早朝の京都駅にやってきた。

空には雲ひとつない澄みきった青空が広がり、それ故に冷えこみは厳しく身を切られるような寒さであった。駅前に出ると赤みを帯びた太陽が顔を出したところで、それに照らされた駅舎と京都タワーが青空によく映えていた。京都では天候に恵まれないことが多く、これほど天気がいいのは初めてのことだ。

朝焼けに足を止めていると、体はみるみる冷えてきて指はうまく動かなくなり、ゆっくり眺めていると凍えてしまいそうだ。寒さを振り払うように足早に改札を通り抜け、福知山行きの普通列車に飛び乗った。暖かな車内に腰を下ろすと少しずつ指の動きが滑らかになり、凍りついた体が解凍されていくような気分だった。

京都駅を抜け出すとすぐに見晴らしの良い高架線に駆け上がり、車窓には朝焼けに照らされた街並みが広がった。低く差し込む光に建物の陰影がくっきり出て、澄んだ空気に遠くの山並みまではっきり見える。清々しい朝という言葉を具現化したような光景であった。

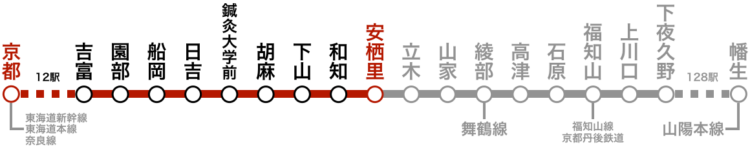

亀岡市、南丹市、どこまで進んでも快晴の青空は続く。分水界を越えて日本海側の京丹波町に入ってもそれは変わらない。暖かな車内と暖かそうな景色にまどろみつつ、1時間ほどかけて最初の下車駅となる安栖里に到着した。

安栖里

- 所在地 京都府船井郡京丹波町安栖里

- 開業 1957年(昭和32年)2月11日

- ホーム 2面2線

山間を流れる由良川沿いに広がる緩やかな傾斜地、田畑を中心にして建物が点在する、山間の農村といった雰囲気のところである。住宅はまばらにある程度で、隣りの駅とも近いせいか、開業は戦後になってからのことで、明治・大正期に開業した駅が大半を占める山陰本線では比較的新しい駅である。

暖房のよく効いた列車から降りると、手や頬が痛くなるほどの冷たい空気に、眠気が一瞬にして覚めた。暖かな車内から快晴の景色を眺めていたこともあり、外は小春日和のようなつもりになっていたので、この寒さが一段と辛く感じられる。居心地の良い車内に引き返したい気分で去っていく列車を見送った。

見渡しても駅舎はなく相対式ホームがあるだけの簡単な構造をした駅である。開業時から残ると思われる木造待合所はあるが暖を取れるようなところは見当たらない。ホーム裏手にはこれまた開業時からのものと思われる太い幹の桜並木があり開花時期になれば見事なものだろう。面白いのがホーム同士を結ぶ地下道で、ホームから階段を下りていくとそのまま線路下をくぐり抜ける道路に出てしまう。つまり駅の地下道と道路が場所を兼用しているのである。

山側にあるホームが駅前側ということになるのだろうか、山側のホームに接する形でロータリーを有する駅前広場が整備されていた。以前はバス停でもあったのか、はたまた単なる送迎待ちのためなのか、取り残されたように小さな屋根だけがぽつんとある。全体的にまだ新しくきれいだがこれといってなにもない駅前である。

由良川

じっとしていると寒くてたまらないのですぐに歩きはじめた。特に目的地があるわけではないが地図によると、近くを流れる由良川まで下れば小さな橋があり、そこから1kmほど上流にも似たような橋が架けられている。そして両岸どちらも開けた傾斜地となっているので、この2本の橋を利用して両岸をひと周り散策してみることにした。

体を動かすと日当たり良好なだけにすぐに暖まってきた。冷たいままなのは外気に触れる顔と手くらいのものだ。ついさっきまで布団に潜り込みたいような気分だったけど、歩いてさえいれば快適な陽気であることが分かり徐々に気分も乗ってきた。

由良川に向けて下っていき見えてきた橋は沈下橋のような姿をしていた。結構高さがあるので沈下しそうには見えないが、欄干がないあたりやはり沈下橋なのだろう。両岸に大きな岩があるため川幅が狭くなっていて、その岩場を橋脚のように利用して架けられている。川の流れから河岸に広がる田畑や家々までを一望できる眺めのいい橋である。

対岸に渡り予定通り上流に向けて歩いていくと、しばらくして左手に迫る山を上っていく石段が現れた。傍らには阿上三所神社と彫られた石柱が立っていが、見上げると雑草や枯れ葉に埋もれて見るからに荒廃している。もう長く往来もなければ手入れもされていない様子。しかも本来なら石段が伸びていくはずの行く手に、コンクリートの壁が立ち塞がっている。この不思議な神社を前にしては立ち寄らないわけにはいかない。

石段を上がっていくと立ちふさがるコンクリート壁の脇に、山の斜面を上がっていく小路が伸びていて、そこから壁の上まで進むと道路に出た。そしてそこからは入口の荒廃ぶりとは無縁のきれいな石段が伸びていた。要するに石段を横切る形で道路ができたので、そこが新たな出入口となり、道路より下の石段は半ば放棄されているというわけだ。

鳥居のすぐ脇には大きな木があり、阿上三所神社の四大巨木なる標柱が立っていた。何となくやってきた神社だが他に3本も巨木があるかと考えると俄然面白くなってきた。どこにあるのか探しつつ十数段の石段を上がると正面に拝殿が鎮座しており、その手前に迫力あるねじれた巨木が佇んでいた。四大巨木のひとつでフジの木だった。これだけ大きなフジは珍しい。隣りには3本目となる無骨で荒々しい表情をしたケヤキも立っていた。

最後の1本を見つけられないまま参拝して引き返していると、神社に隣接する公園の片隅にある大きな木に目が留まった。もしやと行ってみるとこれが4本目でケヤキであった。

神社を出て改めて上流を目指すこと数分、新たな沈下橋が見えてきた。沈下橋というと前時代の遺物のような印象もあるが、この橋の表面は白く滑らかでまだ新しそうだった。川沿いには遊歩道のようなものが整備され対岸には道の駅まである。どこか観光地の雰囲気を漂わせているが歩いているのは私くらいのものである。

再び由良川を渡ると今度は駅に向けて下流を目指す。ほどなくして福知山行きの普通列車が追い越していき、急いだところで列車は当分ないと判断して、心持ち歩みを緩めてゆったりのんびり進んでいく。

道路脇には朱色の小さな鳥居がひとつあり自然と視線がそちらに向かう。背後には数本の針葉樹に囲まれた、これまた朱色に彩られた小さな社が静かに鎮座していた。狐は見当たらないが見るからにお稲荷さんである。雲ひとつない青空と朱色のコントラストがとても美しく思わず足を止めた。

隣接してもうひとつ神社らしき社があるが、そちらには鳥居すら見当たらない。どちらも名前もなにも不明でよくわからないが、首尾よく現れたおじさんに尋ねると、この謎の社については祇園さんと呼んでいるそうだ。ただ最初に惹かれたお稲荷さんについては、詳しいことが分からないそうである。

「ここは住むには静かでいいよ」「桜の季節にまた来るといいよ」そんな言葉をかけられながらおじさんと別れ再び駅に向かう。実際とても静かな土地で、農地の中に巡らされた水路を勢いよく流れる水音と、やる気のないカラスの鳴き声くらいしか聞こえてこない。

気がつけばすっかり寒さは和らぎ冷たかった手も暖かくなっていた。空気はまだひんやりしているけど風がないため、遮るもののない日差しに若干汗ばむほどである。駅に降り立った時のあの寒さが嘘のようで、散策して歩くには最高の陽気といっても良さそうだ。

駅に到着すると20分ほど時間があったが、この時間で歩き回れるところもなさそうなのでおとなしく列車を待つ。ホームをぶらついて開花間近といった様子の桜並木のつぼみを眺めたりしていると、2両編成の福知山行きがやってきた。この区間は混雑していることが多いので2両では座れないかと思ったけど、意外と空いていてすんなり窓側に着席できた。

列車は由良川の流れをなぞるように右へ左へと曲がりながら進んでいく。右手には由良川が流れているが木々が茂っていてあまり眺めは良くない。左手には山が迫っているためこれまた眺めは良くない。自然豊かな単線をゆっくり静かに進んでいく様子は、幹線というより片田舎のローカル線のようである。

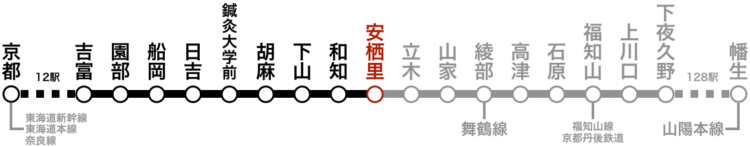

立木

- 所在地 京都府船井郡京丹波町広野

- 開業 1947年(昭和22年)11月1日

- ホーム 2面2線

数百メートルも進めば京丹波町を抜けて園部市に入る辺り、どちらの中心地からも距離があるだけに山林の目立つ所である。なかでも駅周辺は特に平地が少なく、建物は斜面上に数軒が点在するくらいしかない。そのような立地だけに開設当初は列車が行き違いをするだけの信号所でしかなく、後に地元の請願もあって駅に昇格したという。

人家どころか農地すらほとんど見当たらないところだけに、やはりと言うか乗降客は私だけしかいなかった。降り立つと駅をはるか高みから見下ろす、京都縦貫自動車道の巨大かつ近代的な高架橋が目を引いた。比してその足元を通る単線の線路はとても貧弱に映り、鉄道はあれに対抗できるのだろうかと案じられるほどの存在感と威圧感である。

構内は2面2線の相対式ホームがあるだけなので安栖里とよく似ている。大きな違いといえばより自然豊かであること、プレハブ小屋のような小さく簡素なものながら駅舎があること、そして地下道ではなく跨線橋でホーム同士が結ばれていることくらいだろうか。

待合室を覗くのベンチとゴミ箱でもう一杯になるような小部屋だった。特に変わったものはないと思ったが壁に感謝状と記された証書が掲げられているのに気がついた。本文はすっかり色あせていたが辛うじて読み取ることができ、立木駅振興会の美化や振興活動に対しての感謝状だった。美化はともかく振興はどのような活動をしたのだろう。この駅を振興してくださいと言われても頭を抱えてしまいそうだ。

駅前に出ると数軒の民家が見える他はひたすら山また山である。正面には由良川支流の谷が口を開けているがそちらも木々の茂る山肌しか見えない。地図では谷の奥地に神社がぽつんと取り残されたように記されているので、昔は集落があったのかもしれない。利用者は少なそうだが軽トラと原付きが1台ずつ止めてあり、少なくとも2名は利用者がいると思われる。

長源寺

前回で訪れた和知駅周辺には「ぼけ封じ」で知られる祥雲寺や、「イボを治す」というイボ水宮があったが、ここには「がん封じ」で知られる長源寺がある。この辺りの寺社をひと通り巡れば健康長寿が期待できそうなほど色々揃っている。がん封じに用はないけど祥雲寺に行けなかったことが少し心残りになっているので、ここでは後々そんなことにならないよう迷うことなく長源寺に向かう。

道路は由良川沿いの崖っぷちを蛇のように曲がりくねりながら伸びていた。歩道であれば景色を楽しむために自然と足が遅くなるようなところだけど、狭くて見通しの悪い車道のため、車に出会わないうちに抜け出そうと自然と足が早くなる。

途中には対岸に渡る大きな橋があり、そのたもとに立つ船戸橋史と刻まれた古びた石碑に足が止まった。碑文には江戸時代の渡船から始まり、明治時代に板橋が架橋されたこと、大正時代に吊り橋となったこと、台風で根こそぎ流出したことなど、戦後の永久橋架橋へと至る歴史が刻まれていた。地域住民の思い入れが強そうな橋である。

対岸に用はないけど中ほどまで橋を渡ると、列車からは木々に阻まれ見えそうで見えなかった由良川を一望することができた。川幅はかなり広くゆったり静かに流れている。眺めは良いけど高さは相当なもので、ぞくぞくするものから逃げるように引き返した。

やがて周囲が開けてくると景色から険しさが消え、田畑の広がる傾斜地に住宅が点在するのどかな景色に変わってきた。田畑はいずれも耕作前でこれから作業しようというトラクターが道路を走る。快晴でありながら冷たい風が吹き抜けていき暑くはない。そんな風に菜の花が揺れる。どこを見ても春を感じさせる光景である。

駅から離れるほどに人家は増えていき、ついには郵便局から見どころを記した案内板まで現れた。ローカルな案内板はガイドブックには決して載らないようなスポットが詰まっているから眺めるだけでも楽しい。近場に何かないか探すと愛宕神社から集落を一望できるという文字が気になる。地図がアバウトで正確な位置は分からないため、向こうから見えるならこちらからも見えるだろうと見回すが、山肌にそれらしい神社は見当たらない。そこで近くの軒下で作業していたおばさんに尋ねると、この先にある山道をずーっと上がっていけばいいという。場所は分かったが結構距離があるような話に今回は見送ることにした。

見えてきた長源寺は山の斜面上に置かれていた。そのため敷地は段々畑のように石積みで作られた階段状になっている。最上段には本堂や庫裏が肩を寄せ合うように密集しており、そこに向けて石段が真っすぐ伸びている。構造物は新しいものから古いものまで入り乱れてごちゃごちゃしているが、それがかえって気軽に立ち寄りやすい雰囲気を醸し出している。がん封じ寺だけに訪れる人も多いのか付近には駐車場も整備されていた。

人の姿はないけど石段を上がっていくと子供の賑やかな声や、どたどた走り回る音が聞こえはじめた。上がれば上がるほど賑やかさを増していく。上がりきると山門があり、くぐれば敷地が狭いだけにもう目の前が本堂である。ここにもまた人の姿はなくて子供の声は隣りにある庫裏のなかから聞こえているようだった。

本堂はかつて茅葺き屋根だったらしく、付近でよく見られる茅葺屋根をトタン葺きに改修した民家とよく似た形をしていた。田んぼの中に置いたら古民家と勘違いしそうな佇まいをしている。戸も窓も隙間なく閉じられていて堂内を伺うことはできない。お守りや祈祷をご希望のかたはという案内は書かれていたけど、がん封じのために訪れたわけではないのでそれには用がない。やることもないのでひと通り眺めたところで石段を下っていく。

帰りは通ってきた道をなぞるように引き返していく。古民家や田んぼを眺めながら日本らしい景色だなあと思っていると、突如として屋外にあるスピーカーからビートルズのイエスタデイが流れはじめた。なにごとかと思ったが昼のチャイムらしい。そうと分かればどうということはないが、童謡が似合いそうなこの景色でこの曲を耳にするとは思わなかった。

寄り道することなく駅に戻ってくるとタイミングが良くて、ものの数分で福知山行きの列車がやってきた。車内は先ほどとは打って変わって混雑しており、仕方がないので運転席の後ろにある補助席に座った。

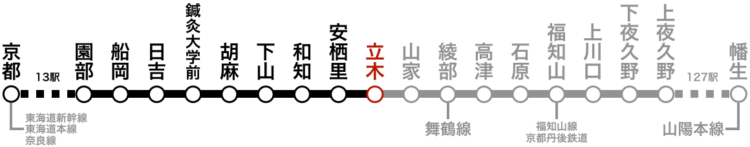

列車は発車するとすぐに京丹波町から綾部市に入った。線路は由良川に切れ落ちるような斜面上に敷かれているため、時々木々の隙間から数十メートル下を流れる川面が見える。町から市に入ったのだから開けてきそうなものだが、逆にぐんぐん山が迫ってくる。それが突如として開けるとそこが山家駅であった。

山家

- 所在地 京都府綾部市上原町

- 開業 1910年(明治43年)8月25日

- ホーム 1面2線

由良川と大きな支流の上林川が合流する要害の地で、まとまった平地もあるこの辺りは山家藩の中心地として、谷氏の居城や城下町が築かれていたところである。駅の開業当時は山家村の中心地でもあった。とはいえ山家藩は大名として最低規模の一万石でしかなく、その小さな城や町も由良川右岸に作られていたので、駅がある左岸は田畑が目立つばかり、城下町というよりは農村の雰囲気を漂わせている。

安栖里と立木に続いてここもまた乗降客は私ひとりだけだった。京都を出てから此の方ここまで利用者の少ない区間は初めてだ。構内は1面2線の島式ホームがあるだけで簡素なものだが、レールを再利用した支柱に木造屋根の古い上屋があり、貨物列車が発着していたのか側線跡の見られる広い敷地を擁するなど、歴史ある駅であることを感じさせる。

幅の狭いホーム上にはそれに合わせてスリムな待合所が設置されていた。最近設置されたらしきそれは小型物置に窓を取り付けたような代物で、まるで何かのチケット売り場か駐車場の受付のようでもあった。小さすぎて先客があれば立ち入る気にはならなさそうだ。

跨線橋を渡りやってきた駅舎は、長方形の箱を置いただけというような簡素なコンクリート造りの建物だった。中央部の通路を挟んで片側がトイレでもう片側には小部屋がある。当然それは待合室だろうと思ったが、ドアは閉ざされ窓にはカーテンが引かれ内部を伺うこともできない。謎の小部屋だが窓まであるくらいだし昔は委託駅員でも居たのかもしれない。一応駅舎ではあるが実質的にはトイレとしてしか機能していない建物である。

駅前に出ると車を20台くらい並べられそうなほど広々していた。広いけどそこに何があるというわけではなく、全面が黒々と舗装されて樹木の1本もなければ白線の1本も描かれていない。なんだかとてもガラーンとして殺風景に見えた。

山家城址

どこにいこうか駅前の大きな案内板に向かうと驚いた。想像以上に多くの見どころが記されていたのだ。並ぶようにして観光やなや立岩という由良川沿いにある巨岩についての詳細な案内板もある。それらのなかから徒歩圏内で面白そうな物件を探すと、すぐ近くに吊り橋があるのに気がついた。吊り橋は瀬戸大橋のような巨大なものから、かずら橋のような伝統的なものまでなんでも好きなのでこれは渡ってみたい。渡った先には山家城址があるので、その辺りを歩いてみることに決めた。

駅前を横切る道路を由良川に向けて下っていく。沿道には平屋建ての古びた民家が並び、その構えからして昔はなにかの商店だったことが伺える。鉄道が交通の主役であった時代には、駅と対岸の市街地との間を行き交う人々で賑わっていたのだろうけど、いまはまったく人の姿はなく、たまに車が走り抜けていくだけの静かな通りである。

数分も下るともう吊り橋が見えてきた。それは古めかしいコンクリート製の主塔から伸びた細いワイヤーが、錆の目立つ橋桁を吊るした趣ある姿をしていた。車が走れるほど広くはないが自転車くらいはすれちがえるほどの幅がある。路面は板張りではなくコンクリート敷きで歩行者用としては随分どっしりしていて、これなら平地の如く渡れそうだがそこはやはり吊り橋、渡っているとゾワゾワするものを感じる。橋からは青空の下をゆったり流れる由良川を見渡せて眺めは良いが、あまり長居はしたくない。

主塔には上原橋と書かれた銘板が取り付けられていて、「うえはら」「かみはら」どっちだろうと考えたが正解は「かんばら」であった。すぐ下流で由良川に合流する上林川は「かんばやし」で、駅のある上原町は「かんばら」と読むので、この地域では「上」という文字を見たら「かん」と読むのが間違いないのかもしれない。

吊り橋を渡るともう目の前には城山が迫っていた。うまい具合に「山家城址公園への近道」という標識の立つ小路を見つけ、急な斜面を連続する階段と坂道で上がっていく。私の他に人影はないが頭上には無数のぼんぼりが吊るされていて、時期になれば夜桜見物の人たちで賑わうことが想像される。汗をにじませながら上がること数分、傾斜がなだらかになってくるとまだ三分咲きながら桜の咲く公園が見えてきた。

いかにも城跡を思わせる櫓門のような新しい建物があり、それだけならよくある光景だが手前に鳥居があるのがどこか不思議な光景である。よくよく見ると谷霊神社の参道上に櫓門があるような形になっている。ただこの神社は城主である谷氏の祖霊を祀っているというから、両者はそう無関係でもないようだ。奥にはさぞ立派な社殿があるかと思いきや、門をくぐった先には小さな祠があるだけであった。

園内を散策してみるが閉ざされた建物や水のない池などが目につき、平日でしかも花見にはまだ早いとあって人気もない。なんともいえない寂しい雰囲気が漂っていた。

ここからどうしようか迷っていると「石垣・空堀・土塁」と書かれた標識が現れた。これ幸いと指し示す方向に進んでいくと、遊歩道のように整備された小路で山林のなかに入り込んでいく。周囲からは桜どころか平地も姿を消し、踏み外したら谷底まで転がり落ちそうなほど急峻な地形に変わってきた。城を築くだけのことはあって上はなだらか下は急峻というなかなかの天険の地である。

それにしても標識に書かれていた城の遺構はどこにあるのだろう。急斜面をどんどん下っていくが下れども下れどもそれらしきものは見当たらない。歩道以外に人工的なものすら見当たらず登山道でも歩いている気分になってきた。なにかおかしいと思いはじめたが、今更この斜面を登り返す気にもならないので勢いよく下っていく。

とうとう遺構らしきものは見当たらないまま谷底まで下りてしまった。目の前には細流とそれをまたぐ小さな歩行者用の沈下橋がある。地図から推察するに上林川だと思われる。大きな支流のはずだがそうとは思えないほど水量は少なく、濡れることさえいとわなければ楽に歩いて渡れそうなほどである。

遊歩道はさらに上林川沿いを伸びていたので下流を目指す。谷底の川沿いだけに自然に囲まれたいい道だ。ごうごうと音を立てて水を吐き出す発電所を過ぎると、いよいよ由良川との合流点が見えてきた。そこは先ほど渡った上原橋の近くで、なんだかんだでうまい具合にひと回りして戻ってきたようである。

立岩

駅近くまで戻ってきたけど列車時刻を確認するとまだ40分もあった。あのなにもない駅でぼんやりしていてもつまらないと思っていると、そんな考えを見透かしたように「立岩」という小さな標識が現れた。駅前の案内板で大きく扱われていた景勝地だ。時間つぶしにちょうど良さそうなので行ってみることにした。

最初は舗装された田んぼ道であった。それが未舗装になったかと思えばついには車道ですらなくなり、由良川沿いに茂る竹林の中を進む歩道に変わった。最初はまだ簡易トイレが置いてあったりして観光地という面持ちもあったが、進めば進むほどに、利用者がないのか単純に管理されていないのか、倒竹や倒木が行く手を阻む荒れた道になってきた。不安に感じられるほどの荒れようで、所々に立岩という標識が出ていなければ引き返すところである。

行く手を遮る倒竹を跨いだりくぐったりして先に進んでいると、徐々に周囲が開けてきて歩きやすくなってきた。そうして見通しも良くなってきたところに巨大な岩が鎮座していた。特に説明板や標柱は見当たらないが、駅前で見たそれには高さ約20mで、周囲は約50mあると書かれていたから大きさ的にこれで間違いないだろう。

立岩は名前のごとく全体が切り立った縦長の岩で、その上部には頭髪のようにして細かな樹木が生い茂っていた。こういうところには往々にして祠が置かれているものだが、ここはどうなのか登るような道はないので上面の様子はよくわからない。登るにはクライミングの必要があるようで所々にハーケンが打ち込まれていたりロープが垂れ下がっていたりする。

由良川に面した側に回り込むと足元も岩場になっていて、表面には細かな穴がボコボコと空いていた。増水時にはこの辺りは水没するのだろう、小石が水流でコロコロ転がって岩に穴を開けた甌穴だ。ここからは立岩も含めて由良川を上流から下流までよく見渡せ、近くに町があるとは思えないほど人工物は見当たらず人里離れた山奥のようですらある。周辺は鮎の絶好の釣り場だというがこの季節では釣り人はいないし、他に観光客も見当たらないのでこの景色を独り占めである。

立岩を色々な方向から眺めていると、いつしか列車時間が迫っていて、これはまずいと急いで駅に向かう。倒竹を障害物競走さながらに乗り越えながら駆け抜けていく。自然と汗は流れ息は切れる。喉が乾くが自販機に向かう余裕すらない。

そして駅まであと少しというところで、ガタンゴトンと福知山行きの列車が入線してくる音が聞こえてきた。全力で走れば滑り込めるかもしれないと頭によぎったが、乗車する列車の写真を撮影しているので、さすがにそのために発車を待ってもらうわけにもいかないよなと足を止めた。そして駅前に佇んだまま発車していく列車を見送った。

幸いこの辺りは1時間に1本の間隔で走っているから次の列車にしよう。そう思いながら時刻表を確認して愕然とした。なんと次の15時台だけ列車がないのだ。正確にいえば列車自体はあるのだが、今日下車した3駅だけを通過する快速列車なのだ。しかも日中当駅を通過するのはこの列車だけという、私を狙い撃ちにした嫌がらせのような列車であった。

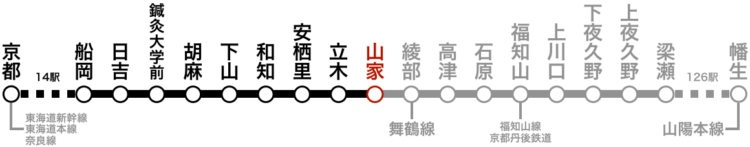

エピローグ

時刻はまだ早いが列車がないのではどうしようもない。駅前食堂でもあれば遅い昼食にするところだがそれも見当たらない。幸い京都方面の列車はすぐにあったので、戦意喪失とでもいおうか、次の綾部駅は諦めて宿に帰ることにした。

自販機に向かい乾いた喉をうるおしながら列車を待っていると、婆さんと高校生くらいの若者がやってきた。福知山方面の列車は当分ないので同じ列車を待っているのは間違いない。私のほかに乗客があるのは今日はじめてなので意外な存在に映ったが、向こうからしても普段見かけない異質な存在なのだろうとも思う。

やってきた園部行きは見慣れた車両で見慣れた2両編成だった。1時間ほどの乗車になるので座れなかったら嫌だなと思ったけど、幸いにして空席があり座ることができた。

車窓から立木駅で気になった愛宕神社を探すが、周囲の山々にそんな展望の良さそうな開けた場所は見当たらない。これはもういずれ再訪して探すしかなさそうだ。

どの駅でも乗降はまるでなく、静かで暖かな車内でウトウトしていると、鍼灸大学前で学生が20〜30人ほど乗ってきた。車内は一気に通学列車の様相に変わり賑やかになる。さらに日吉では中国人観光客がこれまた20〜30人ほどの団体で乗り込んできて、それはもう寿司詰め状態である。しかも日吉では列車交換のため10分ほど止まるので、立っている人はなかなかと辛そうであった。

園部では京都行きに乗り継ぐ。大半の乗客が同じ行動を取るうえに、すでに園部からの乗客も乗っているのであっという間に満席状態になった。辛うじて通路側に席を確保すると、そのまま空の若干赤みがかった京都駅に到着した。

(2017年4月3日)

コメントする