前回の開封編で組み立ての方は終わったので、今回は使用編として各パーツの使い方やカメラのセッティング、そして撮影までをやってみる。

コピースタンドコラムとカメラの取り付け

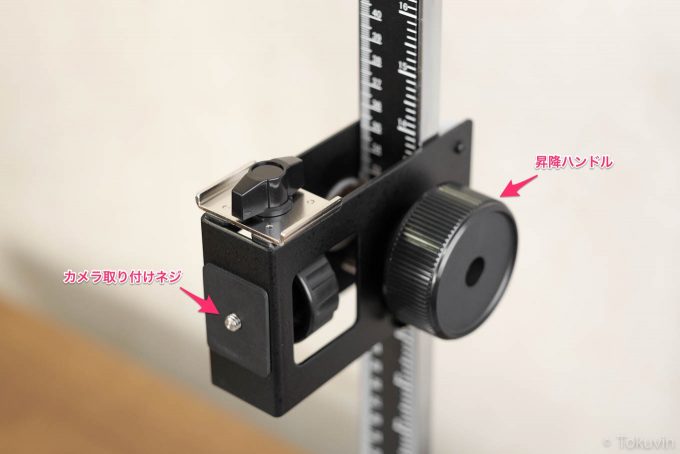

カメラはコピースタンドコラムの取り付けネジを使って固定する。また横にある昇降ハンドルを回す事でカメラを上下させて撮影範囲を調整する事になる。

カメラはX-T1を装着するとこのような感じになる。

しかし縦位置グリップ等の付いた縦長のカメラでない場合、ベースボードに対して端に位置する事になってしまい具合が悪い。

このような場合は付属のアームを取り付ける事になる。

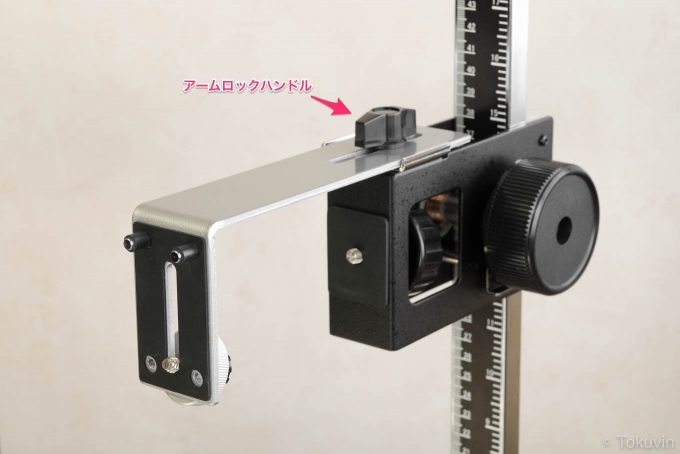

先程のカメラ取り付けネジの上の部分に取り付けアームの取り付け部があり、アームロックハンドルを締めて固定する。またアームロックハンドルを緩めればアーム自体を前後に動かしてカメラ位置を調整できる。

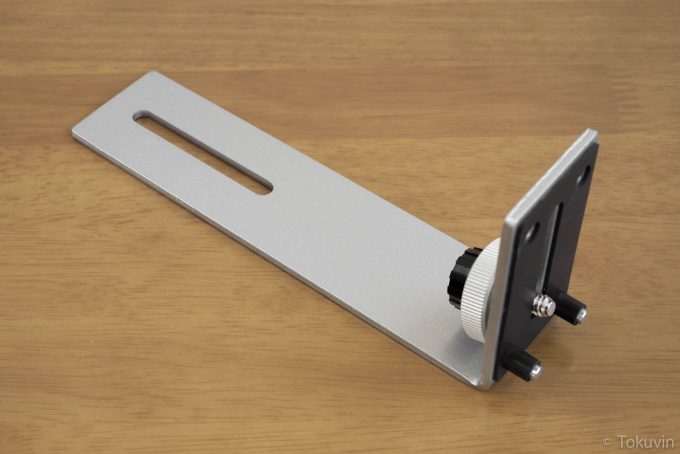

アームの先端には2個のカメラストッパーと呼ばれるパーツが付属しており、カメラをこのパーツに押し当てる事でベースボードと並行に装着できるという仕組みだ。4箇所のネジ穴があり好きな位置に取り付ける事ができる。

カメラを取り付けるとこのような感じになる。

これで小さなカメラでもベースボードの中心に配置する事ができる。

これでカメラの準備は完了。

コピーライトの使い方

付属のコピーライトは単純に照らすだけではなく、ある程度の可動自由度があるので、その辺りを見ていく。

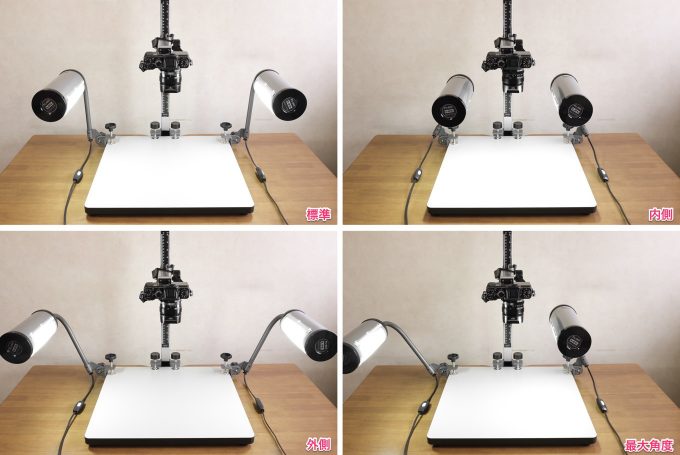

まずは角度だが、画像のように内側から外側まで可動させる事ができる。ただ可動させる度に角度調整ハンドルを操作する必要があり、頻繁に動かす時はちと面倒だった。

ライト部分は360°回転させる事ができ、上下左右どの方向でも照らす事が可能。

ライトのアーム基部はネジで固定されており、回転させる事はできないのでベースボードとは常に平行に照らす形になる。最もライト自体はクランプで取り付けているだけなので、取り付け位置を変えて調整する事は可能だ。

単純なクランプなのでベースボードではなく机等に取り付ける事も可能。

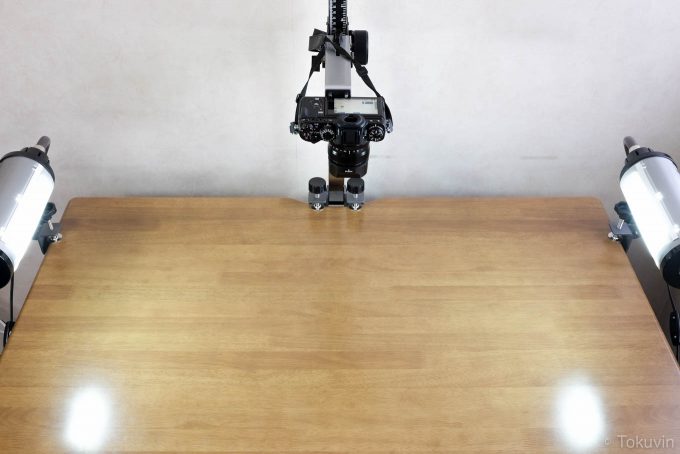

机をベースボード代りにする事で、ベースボードには収まりきらない大きな物の撮影に利用する事ができる。ただまあこの位のサイズになると付属のライトではムラが大きくて実用的にはどうかという所だが。

またカメラを三脚に取り付ければ、簡易スタジオとして物撮りに使うといった事もできる。

少し残念なのがベースボードの手前側一杯に取り付けても、ライトの位置はベースボードの中心より奥側になってしまう事で、ベースボード中心に置いた物は後方から照らされてしまい、物によっては手前側に影が出来てしまうのであった。

レンズは何ミリが良いか

ここまでで撮影の準備は整ったのだが、問題として何ミリのレンズを使えば良いのか付属のターゲットペーパーを撮影して試してみる事にする。また撮影時のカメラ位置は全てコピースタンドコラムの最上部にしているので、これより広い範囲は写せないが接近する事は可能だ。

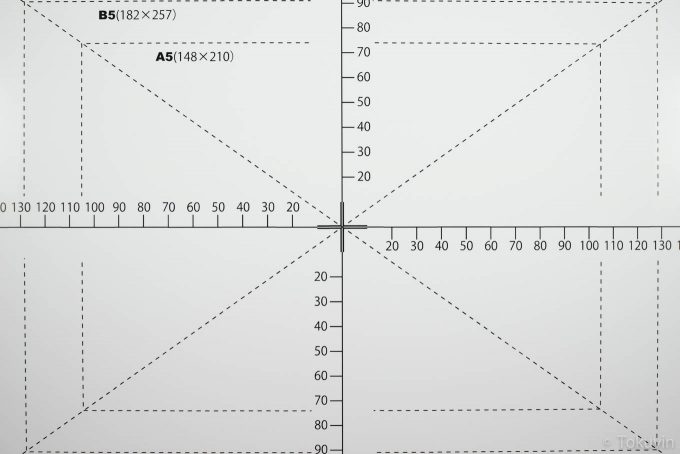

換算50mm

まずは標準レンズで撮影してみるが、予想通り全体を収める事はできずB5サイズがギリギリ収まるという所だ。

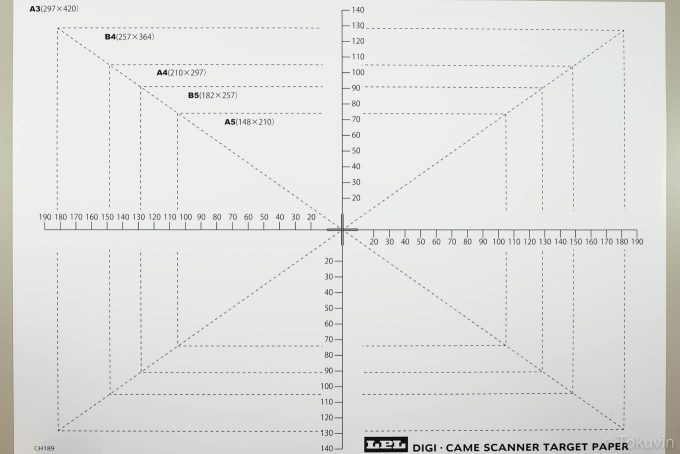

換算35mm

続いて35mmで撮影するとA3サイズが僅かに切れる程度の範囲が撮影できた。あと少しでベースボードの幅一杯になる。

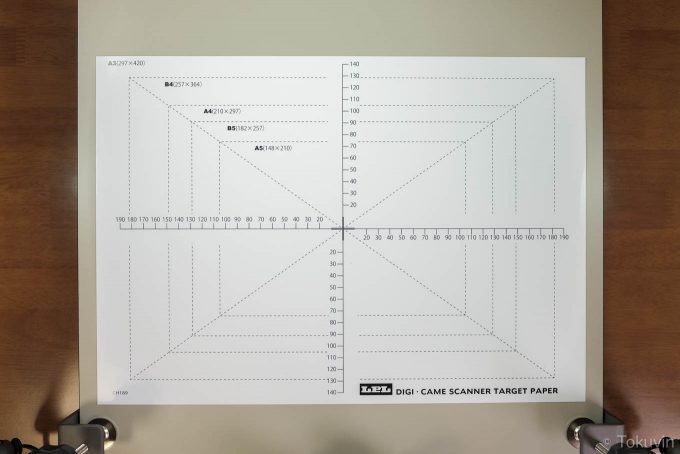

換算24mm

ここまで来るとベースボード全体を撮影する事ができる。

色々と試すと大体以下のようなレンズが適しているようだ。

| サイズ | レンズ |

|---|---|

| B5サイズ以下 | 50mm〜中望遠 (マクロレンズが良い) |

| B4サイズ以下 | 35mm |

| A3サイズ以下 | 28mm |

ベースボードの幅一杯に撮影するには28mmレンズで少しカメラ位置を下げると丁度よい。またA4サイズを縦方向に撮影するにも28mmが丁度良かった。

A3サイズより大きなサイズを撮影しようと思うと24mmが欲しくなるが、ベースボードから完全に外れてしまうので、テーブルをベースボードにする等の工夫が必要になる。

撮影してみる

最後に実際に色々な物を撮影してみる。

まずは記念切手で、この位のサイズには換算50mmレンズが丁度よい。

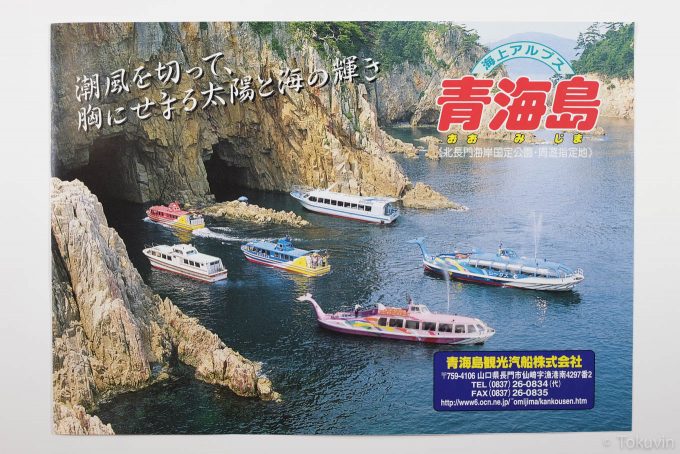

次にパンフレットで試してみる。

ここまではフラットベッドスキャナやドキュメントスキャナの方が簡単かつキレイにスキャンできるかもしれないが、それらでは無理な立体物としてレンズを撮影。

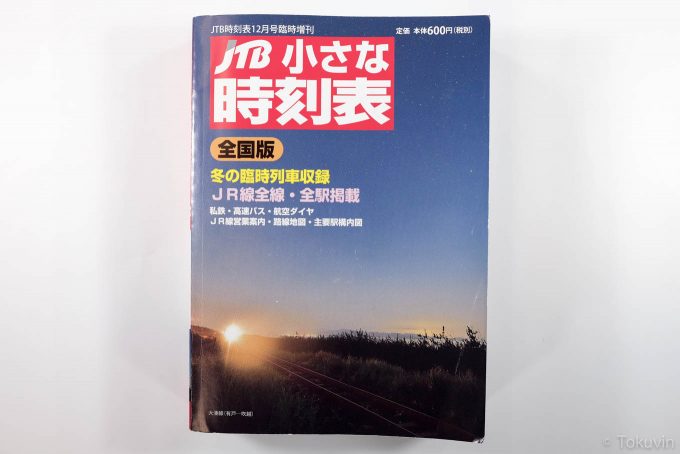

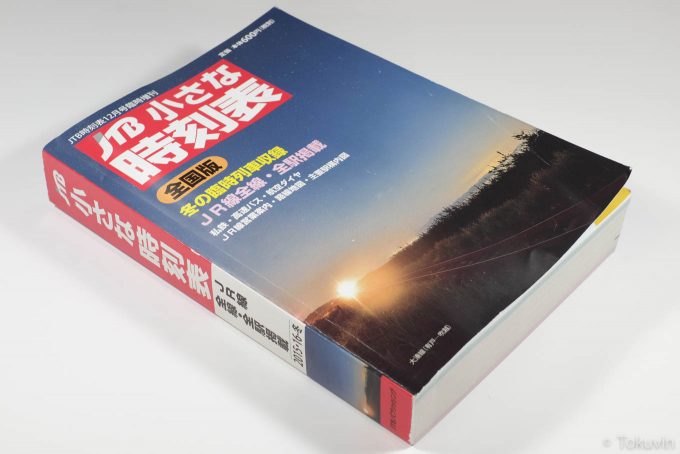

厚みのある時刻表を撮影してみるが、コピーライトが中心より後ろ寄りだから、手前側に影が出来たり暗めになってしまった、均一に照らすには一工夫必要かな。

コピースタンドコラムを利用せず三脚で撮影すれば斜めに撮影できて応用範囲は広い。

割りと適当に撮影してもこの位には撮影出来るので、もう少し真面目にやればかなりキレイに撮影する事もできそうだ。今後も色々な物のデジタル化に活躍してくれそうである。

コメントする