目次

プロローグ

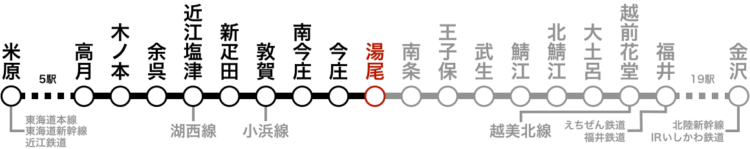

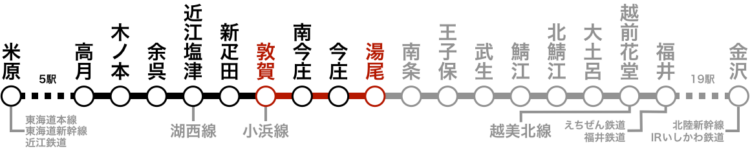

2017年9月6日、宿を出ると前夜の天気予報通り雨が降っていた。傘が手放せない1日になりそうだと思ったが、1時間ほどかけて到着した敦賀駅では小康状態になっていた。

朝らしく通勤通学客や用務客が忙しく行き交い、そば屋から駅弁屋までが営業していて活気のある構内を横目に、7時22分発の芦原温泉行きに乗り込む。4両も連ねていたので余裕で座れると思ったが混んでいて、私だけが立たされる面白くない展開である。どうしたものかと先頭車両まで歩いていくと、辛うじて空席を見つけることができた。

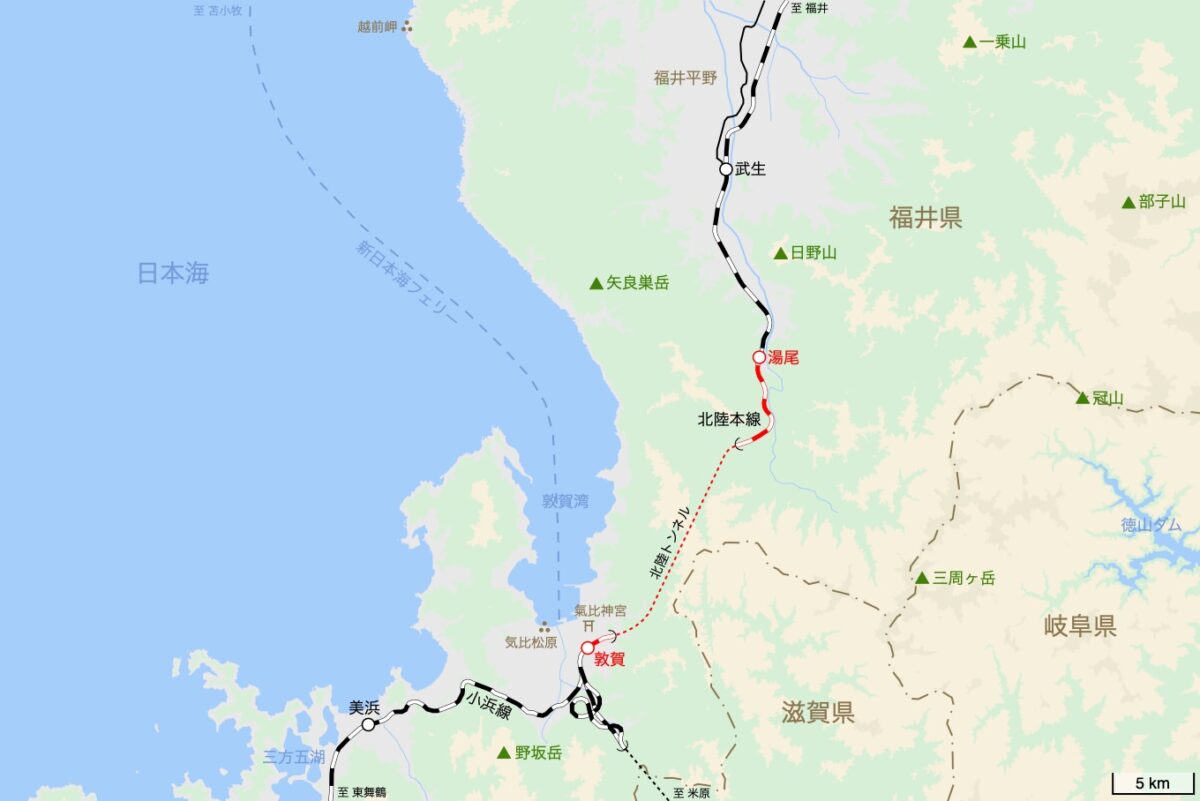

静かに滑るように動き出した列車は、敦賀駅を抜け出すとほどなく、全長13kmを超える北陸トンネルに突入した。1962年(昭和37年)の完成当時は日本一の長さを誇り、北陸本線における屈指の難所であった山中峠越えを解消した鉄道史に残るトンネルである。これにより所要時間は大幅に短縮され、輸送力は大幅にアップしたのだが、代償として高みから日本海を一望できたという風光明媚な車窓が永遠に失われた。

地下鉄のごとく騒々しく反響する走行音に包まれながら、暗闇と自分の顔しか見えない車窓を見つめ、1分また1分と時間だけが過ぎていく。退屈ではあるけどこの長い時間によって巨大な山塊を抜けていることを否が応でも実感させ、かつて畿内から隔絶された土地であった北陸に来たのだとの感慨を抱く。

ふっと車窓が明るくなると同時に車内に静けさが戻り、目には雨に煙る山々としっとりした緑が映った。見るからに駅などなさそうな景色だけど、するすると速度を落としはじめ、南今庄到着がアナウンスされた。

南今庄

- 所在地 福井県南条郡南越前町南今庄

- 開業 1962年(昭和37年)6月10日

- ホーム 2面2線

深い山並みに刻まれたひとつの谷で、川沿いのわずかな平地に田んぼが集まる程度で、人家はほとんど見当たらないところである。当然のように降りるのは私だけだったが、どこから来たのかホーム上には数人の人影が見えた。

列車を降りると雨がこぼれていたけど、傘がなくても過ごせる程度なのでそのまま歩く。冷たく澄んだ空気に山間の朝らしい清々しさを感じる。近くを流れる川のせせらぎも心地いいものがある。まるで森林浴にでも訪れた気分だ。

しかしそんな気分に浸っていられる時間は短く、静寂を打ち破るように列車の接近を知らせるメロディーが流れては、次から次へと特急列車が猛スピードで走り抜けていく。ホームが狭いだけに目前を通過していく列車には恐怖すら感じる。さらに列車が隣の駅を出たという案内放送や、構内踏切の警報音まで加わり実に賑わしい。

駅舎はなく緩やかにカーブする狭いホームが上下線それぞれにあるだけという、米原からの各駅ではどこよりも簡素な作りをしていた。向かい合うホーム同士も構内踏切で結ばれていて跨線橋すら見当たらない。あっても良さそうなものがない代わりに、クマ注意という駅にはまずないだろう看板があったりする。

各ホームの中ほどには引戸でしっかり密閉できる待合所があり、レールを利用した骨組みにコンクリートブロックの壁、そして木造のベンチという昭和中頃らしい作りをしていた。室内を覗くと手が届くほど低い天井に圧迫感を感じる。長いベンチの片隅にはゴミ箱や大きな除雪道具入れがあり、除雪用なのか忘れ物なのか長靴が置いてあった。

ホーム端の階段から一段低いところを線路に並行するように走る県道に降りると、すぐ先にまだ新しそうな木造平屋建ての建物があり、気になり行ってみると「南今庄休憩所」という看板が掲げられていた。建物は待合室とトイレを備えていてバス停もある。隣接して駅利用者のための駐車場まで用意されていて、先ほどの乗客のものか数台の軽自動車が並んでいた。

鹿蒜地区案内図なる興味深いものもあり、観光名所は見当たらないけど大桐駅跡や山中集落跡という文字が目を引く。大桐駅は北陸トンネル開業により廃止された峠越えの旧線上に存在した駅で、この辺りから山中峠に向けて谷間をさかのぼる途中にあった。そして線路が峠を登りきった辺りにあったのが山中集落だ。

大桐駅跡

ここでは旧北陸本線を偲びつつ案内図にある大桐駅跡を訪ねてみることにした。今庄と敦賀の間にあった線路は大部分が県道に転用されているため、藪をかき分けたり道に迷うような心配はなく、道路を2〜3km歩くだけと手軽なのも魅力だ。

駅を出るころにはすっかり雨は止み、待ってましたとばかりに草むらは虫の音で賑やかになってきた。歩道はないけど交通量が少ないので歩きやすく、気持ちのいい冷たい風にも助けられて足取りは軽い。沿道の田んぼは刈り取り間近といった様子で、雨に濡れた稲が頭を垂れてとても重そうにしていた。

数分も歩くと「北陸トンネル出口 300m」という標識が立っていて、舗装された小道が線路に向けて伸びていた。間近で見てみたい衝動に駆られたけど立入禁止のロープに阻まれた。隣接して白壁に瓦屋根の、巨大な蔵を思わせる形をした建物があり、なにかの観光施設のようにも見えたけど近寄ると単なる下水処理施設だった。

遠目に北陸トンネルに出入りする列車を眺めながら進んでいると、下新道という集落が見えてきた。県道から分岐するかつての街道らしき狭い道路沿いに、北陸らしい黒瓦の住宅が十数軒ほど並んでいた。道路に面した主屋の背後には蔵も見え隠れし、その歴史ありげな佇まいに迷うことなく線路跡を離れて集落内に足を向けた。

思いのほか多くの人が暮らしていると思ったが、家はあれど人も車もほとんど目にしない静かなところで、すぐ脇を流れる鹿蒜川のせせらぎがよく聞こえた。ひっそりしているけど鹿蒜川流域というのは万葉集にも出てくる歴史ある土地で、千年以上の昔から長きにわたり、機内や北陸に向かう人々が行き交ったところでもある。

思い出したように降りはじめた小雨のなか、集落の中ほどまでやってくると、田んぼのなかに大きな鳥居と石灯籠が見えてきた。傍らの石碑には鹿蒜田口神社と刻まれている。川も神社も鹿蒜を名乗るこの一帯はかつての鹿蒜村だ。

鳥居から山すそにある拝殿に向けて真っすぐ伸びる参道に足を進める。長さにして100m余りはありそうだ。途中を線路跡の県道が横切っていて、黒煙を上げる蒸気機関車や長大な列車の姿が目に浮かぶ。

杉林に囲まれた薄暗い境内には冷たく湿り気を帯びた空気が流れていた。しとしと降る雨音と虫の音だけが耳につく。拝殿は鳥居から想像したよりずっと簡素だったけどこの雰囲気にはとてもよく馴染んでいた。振り返れば雨もやの流れる山並みがあり、立っているだけで気持ちが安らぐようなところだった。

集落の外れまでやってくると真福寺という寺があった。門前には「明治天皇新道御小休所」と刻まれた石柱が立つ。なんでも明治11年に北陸巡幸に訪れた明治天皇が、今庄から敦賀に向かう途中で休憩したところだという。当時どのように移動したのか詳しくは知らないけど、この地に北陸本線が開通するのは明治29年で、まだ自動車もない時代だ、人馬に頼ってこの先の峠を越えていったのだろう。

立ち寄ると本堂から庫裏そして塀に至るまで、黒々とした瓦や柱に、眩しいような白壁という出で立ちで統一されていてコントラストが美しい。それを木々や足元に広がる苔の緑が包み込み、白・黒・緑がくっきりと分かれた目にも鮮やかな光景だった。

下新道の集落を抜け、降ったり止んだりを繰り返す雨のなかを数分も歩くと、次の上新道という集落が見えてきた。ここもまた黒瓦の大きな住宅が建ち並び、その軒数も同じくらいと似たようなところだったけど、空き家や雑草に埋め尽くされた庭が目立つせいか、下新道に比べてどこか寂しげな雰囲気を漂わせていた。

そんな中に場違いにすら思える体育館のような建物があった。門柱には小さく集会所と書いてあるけど、隣接して広いグラウンドや二宮金次郎像があるあたり、元々は小学校だったと思われる。ただそれを確認できるような人は見当たらないので想像の域は出ない。

駅から点々と続くバス停はここでも見かけたが、時刻表どころかバス停の名前すら掲示されていなかったりする。中にはコピー用紙にプリントしたようなバス停マークを、家のガラス戸に貼り付けただけのところまであった。勝手知ったる地元民の通学や通院のためにあるバスという感じで、よそ者が利用するには敷居が高い。

上新道の家並みが途切れると道路沿いには田んぼが続く。坂道のせいか気温が上がってきたからか徐々に汗が滲みはじめた。いよいよ駅とは縁のなさそうな自然豊かな景色になってきたところで大桐駅跡が見えてきた。人家のないこのような立地に駅があるのは、列車が行き違いをする信号所として開設されたという経緯にあるようだ。どうせ止まるのなら乗せてくれということだろう地元の要望によって駅に昇格したという。

跡地は大部分が県道になっていたけどホームが1面だけ残されていた。明治時代の開業なのでレンガや石材を期待するけど意外にもコンクリートが顔を出していた。大桐駅跡という大きな看板が立ち、ここが線路跡だと知っているからだけど、そうでなければホームだと気がつかないくらいに地味な遺構である。

ホーム上には最近植えたらしき小さな桜並木と共に、説明板や蒸気機関車の動輪などがずらりと並び、ちょっとした鉄道公園のようでもある。それを見物しながらホーム周辺の濡れた草地を歩き回っていたら、すっかり靴が湿って靴下まで冷たくなってきた。

この先を進めば石やレンガを積み上げたトンネルに、スイッチバック跡といった鉄道遺構が数多く残されているというが、そこまで進むともはや「駅の旅」ではなく「廃線の旅」になってしまう。なにより道のりが20kmもあり付き合いきれないというわけで、今回はここまでにして南今庄の駅に引き返すことにした。

帰りは下り坂で寄り道もしないので軽快に足を運ぶ。列車もこの辺りは軽快に下ったにちがいない。雨はすっかり上がり線路跡の路面は乾きはじめていた。

駅が見えてくると駐車場に何台か車が増えていた。なかにはJR西日本の文字がある乗用車まで止まっている。ホームに上がるとその主らしい2人連れのJR職員の姿があり、写真を撮りながら歩き回っていた。なにをしているのか興味深く眺めていると、答えを得るまえに福井行きの普通列車がやってきた。

平日日中の山間部なので列車は空いていると想像したが、車内に入ると大半の座席が埋まっていた。どういう需要があるのかわからないけど意外と利用者が多い。すぐ降りるしワンマン運転だったので、降りやすい先頭付近に向かい適当なところに座った。

今庄

- 所在地 福井県南条郡南越前町今庄

- 開業 1896年(明治29年)7月15日

- ホーム 2面3線

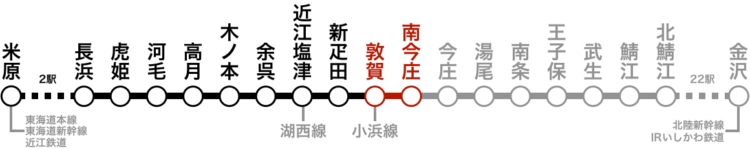

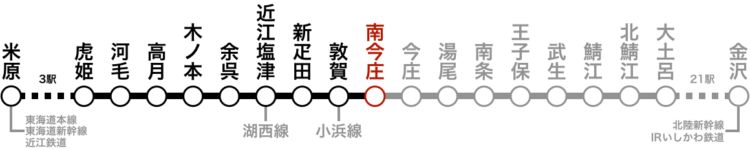

北国街道の宿場町として古くから栄えたところである。多くの宿場は鉄道開業によって寂れたが、ここは敦賀に向けての急峻な峠越えに備え、列車を後ろから押し上げる機関車、いわゆる補機を連結するためすべての列車が止まるうえ、そのための機関区も併設するなど今度は要衝として賑わったところである。そうした江戸時代からの活気は1962年(昭和37年)に北陸トンネルが開通して補機が不要になったことで終わりを告げ、山間の小さな町と小さな駅としていまに至っている。

補機の連結作業をしていた時代はその停車時間を利用して、立ち食いそばをすする人や駅弁を購入する人で賑わったというが、いまでは降り立ったホームに人気はなく、一緒に降りたのも1人だけという静かな駅であった。あらゆる列車の停車した時代の名残りかホームはとても長く、先端まで歩く気すら起きないほど遠くまで延びていた。

駅裏に視線を移すと補機の蒸気機関車がたむろした機関区跡地が広がっていた。かつて存在したという転車台や機関庫は撤去され、給水塔と給炭台の遺構だけが辛うじて残る。空き地ばかりが目立つなかに伸びる錆びついた側線には、赤い除雪車が退屈そうに佇んでいた。

年季の入った狭い跨線橋を渡り駅舎に入ると、肝心の駅員の姿が見当たらないけど有人駅らしく、窓口や券売機が設置されていた。建物自体は古そうだけど改装して間がないようで、内外ともに新築と見紛うほどにきれいだ。ベンチもたくさん置いてあって居心地のよさそうな待合室になっていた。

事務室だったらしきスペースは観光案内所や土産物の販売所になっていて、こんなに名産品があるのかと思うほど色々な商品が並んでいるのが見えた。今庄まちなみ情報館なる施設も併設されていて、立ち寄ると今庄における宿場や鉄道の歴史に、その役割までが分かりやすく解説され、昭和30年頃の駅を再現したジオラマまで設置されていた。無料とは思えないほど充実した内容で、ここだけでも訪れる価値がある。

観光に力を入れているのは伝わってくるけど、肝心の観光客の姿を目にすることは最後までなかった。売店も車でやってくる地元民らしき数人を見ただけである。

駅舎内はとてもきれいに改装されていたけど、駅前に出るとどこか雑然とした昔ながらの駅前風景で、人通りもなくてホーム同様に寂れた雰囲気が漂っていた。タクシーの営業所がある他は住宅ばかりで、歴史ある駅前に定番の古びた商店や駅前食堂のようなものは、建物ごと消滅したのか元々なかったのか見当たらない。所々に真新しい観光案内板が立てられていて、観光に活路を見出そうとしているように見えた。

今庄そば

時計を見ると昼になるところなのでまずは昼飯を探す。今庄はかつてホームの立ち食いそばが有名だったところなので当然のようにそばを食べることにした。駅で見つけた散策マップによると、そば屋は駅周辺だけで3軒もある。もっとも近い駅前の店は定休日だったので2番目に近い店に狙いを定めた。

地図を頼りに線路伝いに進んでいくと、板張りと赤レンガ造りの大きな酒蔵があり、歴史ある酒蔵らしい佇まいに目を奪われた。、広い壁面をいっぱいに活用して取りつけられた「白駒」とペンキで記された大きな看板もまた趣がある。

そば屋は酒蔵のすぐ隣にあった。平日でこの閑散とした町の雰囲気から、営業していないのではないかと懸念したけど、ちかちかと電光掲示板が光を放っていて一安心。

店内は数組も入れば満員になりそうな小さな店だったが、昼時だというのに他に客の姿はなく楽に座ることができた。訪れたことがあるのか壁には宇野重吉の写真が飾ってある。たくさんのミニ提灯も並んでいて歌謡曲まで流れているから、居酒屋に訪れた気分にさせるが、アルコールは扱っていませんと張り紙がしてあった。

夏のそばといえば「ざるそば」が定番だけど、福井出身の宇野重吉も好んで食べていたという越前名物の「おろしそば」を注文した。冷たいそばに大根おろしと出汁をぶっかけて食べるこれは、冷たくさっぱりしていて、暑い日にはこれが一番だと思う。

大根をおろす音を聞きながら待つことしばし、出てきたそばは薄く細めながら、一口食べるとこの姿にして驚くほどコシがあった。辛味の効いたさっぱりした大根おろしに食が進む。辛味のある大根はさっぱりするのはいいけど、そばや出汁の風味を損なう両刃の剣でもあり、そば湯で風味を補うと同時に冷えた胃を温めつつ食べていく。

店を出たら腹ごなしがてら駅裏に展示保存してあるという、デゴイチことD51形の蒸気機関車を見学に向かう。駅裏までくると目立つところに置いてあり探すまでもなく見つかった。

保存車両というのは雨ざらしで錆と破損の目立つ姿となり、保存というより放置だろうという代物もめずらしくないが、これはしっかりした鉄骨の屋根に守られ、すぐにでも走り出しそうなきれいな姿を見せていた。磨かれて黒光りする車体は煤にまみれていた現役当時よりきれいそうですらある。

説明板に目を通すとこの機関車は、今庄どころか北陸とすら縁のない車両で、その生涯を山陽から山陰と中国地方で過ごしたものであった。ここで保存されるくらいだから、この地で補機として活躍し、この地で眠りについたのだと思ったのだが、まるで無関係な車両だというのが少し意外に思えた。

今庄宿

畿内地方と北陸地方を往来するには立ちはだかる山塊を越える必要があるが、すべての道は今庄に通ずとばかりに、山中峠・木ノ芽峠・栃ノ木峠と、いずれの道を選んでも今庄を経由することになる。当然のように北陸の玄関口であり峠越えの前線基地でもある今庄は宿場町として大いに発展することになり、江戸時代は越前でもっとも繁栄した宿場だったという。

今庄に来たからには往時の面影を残すという町並みを散策しない手はない。駅は宿場町の中ほどにあるため、中央からどちらかの出入口に向けて歩くことになるが、端から端まで通り抜けるように歩きたいと思い、街道を避けつつ線路沿いを敦賀方面に進み、宿場の外れにある追分の道標までやってきた。

江戸後期の文政13年に建てられたことから「文政の道しるべ」と呼ばれるこの道標は、江戸と北陸を結ぶ最短経路として参勤交代にも利用された北国街道と、平安の昔から機内と北陸を結ぶ街道として利用されてきた北陸道の分岐点を示している。大きな青緑色の笏谷石に深く文字の刻まれた姿には、重要な街道の道標としての風格を漂わせている。

道標近くにあった稲荷神社に参拝したら今庄宿に分け入っていく。いきなり道筋が大きく曲がるいかにも宿場の入口らしいところだ。防衛のため全体を見通せないようわざと曲げてあるもので、ここでは矩折とよばれているようだ。

矩折を過ぎると狭い道路が右へ左へと波打つように延びていた。沿道には軒先をぐっと下げた黒瓦の屋根に、大きな袖壁を擁し、白壁や格子戸などで覆われた古めかしくも重厚な建物が並んでいた。見通しがよくないので歩けば歩いただけ奥から趣のある建物が現れてくる。所々が歯抜けのように空き地になっていたり、電柱や小洒落た建物が混ざっていたりはするけど、普通に生活している町でこれだけ宿場の風情があるのは素晴らしい。

昔はここを引きも切らさず人馬が行き交ったのだろうけど、今は歩いている人を見かけることは稀で、忘れたころに車が走り抜けていく。寂れている感じはするけど静かに歩けるのでこれはこれで悪くはない。

家並みの背後にある山すそにはいくつもの寺社が並んでいて、そのなかにある新羅神社に立ち寄ろうと思い立ち、高台にある社殿に向けての石段を上がっていく。境内はよく手入れがなされ、手水舎には滔々と清らかな水が注がれ、そこはかとなく気持ちのいい空間になっていた。新羅とは朝鮮半島となにか関係がありそうだけど詳しいことはわからない。

愛宕山登山道と刻まれた文政の道しるべのように大きな石柱があり、側面には源平古戦場や燧ヶ城跡の文字も見られる。これは神社の背後にある山で、かつては山頂に社殿があったが千年近くの昔、城を築くにあたり現在地に移されたという。カタクリ群生地という案内板もあって登りたい誘惑にかられるけど、クマ出没の立札と雨がそれを思いとどまらせた。

神社の隣には観音堂に続く石段があり、苔むした姿に惹かれて上がっていくと、うっそうとしたスギ林とシダ類に囲まれるようにして鄙びたお堂が佇んでいた。なにやら山奥の無住の寺を思わせる雰囲気だった。どのようなものなのか興味深いが、円通寺という表札が掲げられている他にはなにも情報は見当たらなかった。

改めて街道筋に戻り先に進むと、問屋場跡・高札場跡・御札場跡と旧跡が点在し、当然のように大名や役人の宿泊した本陣跡もあった。明治天皇の北陸巡幸の際はここに宿泊したという。残念ながら本陣の建物は残されていないが、跡地には明治天皇の宿泊した居室を移築したという、明治殿なる建物が鎮座していた。

すぐ向かいには昭和会館なる鉄筋コンクリートの優雅な洋風建築があるのだが、残念ながら耐震工事中で大半を足場と幕に包まれ、その姿をうかがうことができなかった。明治殿も昭和会館も同じ人物が私財を投じて作ったというから驚きだ。

京藤甚五郎家なる江戸後期の建物は、防火対策で全体を土壁で覆われた上に、豪壮なうだつまで上がる見事な造りを見せる。酒蔵は何軒もあるだけでなく美しく手入れもなされていて一際目を引く存在だ。趣のある板壁や土壁に惹かれて路地裏に入れば寺がいくつも現れてくる。どこまで進んでも飽きることのない良い町である。

そんな街並みを楽しんでいると福井側の矩折に出た。こちらの方が分かりやすい姿形をしていて、右に大きく曲がったかと思えば、またすぐ左に大きく曲がっている。その先にある今庄宿入口という看板のところで引き返した。

蒸し暑さに汗をにじませながら駅まで戻ってきて、涼もうと売店で「酒粕アイスもなか」なる変わったアイスを手に取った。ありふれた商品もあったけど酒蔵の多い町なのでこれにしてみた。ホームのベンチに腰かけて開封すると、モナカの香りが強くて酒粕らしさはなかったが、口にすると甘さ控えめのバニラにほんのり酒粕の風味のする上品な味だった。思ったより柔らかくて口溶けも滑らかで食べやすい。また買ってもいいかなと思える味だった。

そうこうしていると次の列車がやってきた。ワンマン列車なので後ろのドアから乗車、車内は混んでいたので空席を探しながら前に向かっていると、空席のないまま運転席の後ろまできてしまった。すぐ降りるのでそのまま立っていく。

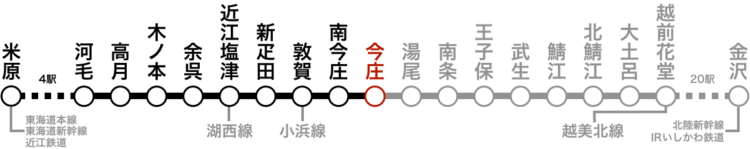

発車するとすぐに湯尾峠の下をくぐり抜けるトンネルに入った。標高差にして100mもないような小さな峠だが、福井に向けて立ちはだかる最後の峠であり、これからいよいよ線路は広大な福井平野に足を踏み入れていくことになる。

湯尾

- 所在地 福井県南条郡南越前町湯尾

- 開業 1948年(昭和23年)9月1日

- ホーム 2面2線

山々に囲まれたなかに農地と住宅が点在するのどかなところで、そのような景色だけに列車が止まっても席を立つのは私だけであった。ドアの向こうには若い女性が立っていたけど、ワンマン列車だと気がついて後ろのほうに走っていく姿が見えた。

開業が戦後になってからと北陸本線にしては新しいだけに、2面2線の相対式ホームがあるだけと、いかにも後から線路脇にホームだけ据えましたという姿をしていた。長さが今庄に比べて随分と短いのもそのような歴史をよく現している。

駅の表側には住宅が点在しているのが見えるけど、裏側には少々の農地を挟んで北陸自動車道が横切り、その向こうには山が迫っている。駅を開設するには寂しいところだと思うけど、昔の人もそう思ったようで路線開業時ここに駅はなかった。やがて列車の行き違いのために信号所が開設され、どうせ止まるならということか駅に昇格したものである。

細々とした跨線橋を渡り駅舎側のホームまでやってくると、ホーム上では赤い自販機が存在感を放っていた。大きな駅ならともかくこのような小さな駅にはめずらしい。貸傘のコーナーがあるのもめずらしいが、「自由にご使用下さい」とあるだけで肝心の傘は1本もない。この空模様だから出払っているか、返却されてこないかのどちらかだろう。

駅舎は木造のログハウス風で緑豊かなこの景色にはよく似合っていた。無人駅ながらしっかりした建物なので、かつては委託駅だったのかとも思ったけど、薄暗い待合室に入ると窓口の痕跡すら見当たらない。単なる待合室にしては随分しっかりしたものを建てたものだ。ベンチの片隅には手の込んだ手編みカバーの座布団が積み上げられ、花壇の花はよく手入れされ、人気はないけど人の温もりを感じさせる。

駅前に出るとすぐ先を国道が横切っていて、駅裏を横切る北陸自動車道と両者で張り合うようにして車が行き交うため、前後から車の走行音で攻め立てられて騒々しい。元々が信号所なだけに農地が広がるような場所だったのか、比較的新しい住宅があるだけであまり駅前らしさは感じられなかった。

隣には豪雪地らしく太い鉄骨で作られた巨大な駐輪場があり、中を覗くと軽く100台は収まりそうな規模をしていた。これを見る限り自転車で通えるような範囲に、かなりの人が暮らしていることが想像される。

日野川と日吉神社

どこに行こうという宛てはないので、近くを流れる日野川でも眺めてみることにして、激しくなってきた雨のなか傘を差して出発した。日野川は県内でも有数の河川で、下流では福井市内で九頭竜川と合流して日本海に注ぎ、上流では南今庄で見た鹿蒜川にも通じている。川向うにそびえる杣山には城跡も残されているそうで、興味はあるが日没迫る雨降りに登山するほど愚かではない。

国道を横断して黄金色の田んぼのなかを抜け、その先に横たわる堤防に上がると川面が姿を現した。見たところ川幅は100mくらいだろうか。両岸には石ころのひとつすら見えないほど草木が生い茂り、緑に包まれるようにして穏やかな流れが顔を出していた。

新しい大きな橋を渡ると鮎が有名なのか、そこかしこに鮎のイラストが配置されていた。橋は立派なれど自然豊かなだけに、人は当然のことながら車にすらめったに出会わない。対岸には山林と畑くらいしかなく早々と引き返す。

傘があるから頭はなんともないけど靴が防水でないので気を使う。堤防上には桜並木が続いていて雨除けに使えそうだと木の下を歩いていく。狙い通りに雨の勢いが和らいで、これはいいと思ったのも束の間、雨の代わりに毛虫が降ってきて逃げるように堤防を下りた。

時刻は16時を迎えるところで次の駅に向かうには遅いが、宿に帰るにはまだ早いという半端な時間である。時間つぶしに面白いものを探しつつ北陸道を少し歩いてみることにした。今では北陸道といえば駅裏を横切る北陸自動車道のことだが、駅前を横切る道路もまた古代より北陸道と呼ばれてきた街道だ。

駅周辺は新興住宅地のような雰囲気だったけど、しばらく今庄方面に進むと土蔵を備えた家屋が現れはじめた。黒瓦の屋根に板壁や土壁をみせる建物は薄暗い雨によく似合う。今庄のような江戸情緒を感じさせる建物ではないけど、曲がりくねる道筋や、豊富な水の流れる水路とも相まって落ちつくいいところだと思う。

道端の看板には山王太鼓という大きな文字が記され、日吉神社という扁額の掲げられた鳥居と、和太鼓を叩く男たちのイラストが添えられていた。有名な神社や祭りなのだろうか。看板に惹かれてそこにある脇道で集落内に入り込んでいくと、北陸本線の線路を背にして住宅に囲まれるようにして佇む神社を見つけた。

敷地は小さいが社殿は2階建ての鉄筋コンクリート造りと大きく、新興宗教の神殿のようでもあった。階下には件の和太鼓でも収められているのか締め切られた部屋があり、屋外の大階段を上がったところが拝殿になっていた。大屋根の上には本殿なのか小屋根が乗り、神社の主要な建物をひとつに集約したような外観をしている。

見つけた由緒書きに目を通すとこのような社殿が作られた経緯がおぼろげながら見えてきた。それによるとかつては広大な社地を擁していたが、背後を横切る北陸本線と北陸自動車道の建設のため大部分を削り取られ、この狭い土地に押し込められるような形になったということのようだ。かつての社殿は隣りの南条にある神社に移築されたという記述からすると、この敷地にすべての施設を収めるため、やむなく2階建ての社殿になったと推測する。

雨は小降りになってきて傘を片付けたのだが、突如としてバケツをひっくり返したような激しい雨滴が叩きつけてきた。傘も太刀打ちできないような降りにたまらず社殿の軒下に逃げ込み、神社裏手のかつての社地を行き交う北陸本線の列車を眺めて過ごした。

雨の勢いが多少緩んだところで神社を出ると外出帰りらしき婆さんに出会った。年の頃なら80あちこちで土地のことに詳しそうなので神社についての詳細を尋ねてみるが、残念ながら元々ここに住んでいたのではなく詳しくは知らないという。時間があるなら家で休んでいってというので、雨宿りもかねて上がらせてもらった。

この方は長年にわたり今庄で働いていたそうで、街に活気のあった時代の話や、今庄まで通うために真っ暗なトンネルを棒を頼りに歩いた話など、興味深い話をいくつも聞かせてくれた。しばらく過ごしてからアイスや菓子を手渡されて外に出ると、暗さが増してこそいるけど雨はすっかり上がり静かになっていた。

婆さんにはこの辺りに見どころはないし、今庄のような古い建物もないと言われたけど、行く手に見える昭和を感じさせる家並みもまた魅力的で先に進んでいく。地味な景色の中に浮かぶ消防ポンプ小屋の赤い灯や、鐘楼がなければ民家と勘違いしそうな寺など、なんということはない景色ではあるのだが魅力的に映る。

17時台の列車に乗れるギリギリの時刻まで歩き回ってから、足早に駅に向かっていると婆さんにもらったアイスが想像以上の速さで溶けていることに気がついた。早く食べてしまわねばと慌てて力任せに開封したら中身が飛び散り大変なことになった。アイスのべっとりついた手をなんとかしたいが洗えるようなところはないし、こんなときに限って雨も止んでいるし、列車の時刻は迫っているしで、これしかないと水たまりで洗い落として先を急いだ。

エピローグ

どうしてか明かりも灯らず暗い駅舎を通り抜けてホームに立つ。人影はなく乗車するのは私だけのようだ。アイスを食べるのに手間取ったこともあり待たされることなくすぐに敦賀行きがやってきた。これを逃すと1時間の待ちぼうけになるので危ないところであった。

車内は混雑気味だったけど空席もちらほらとあり座れそうだったけど、猫も杓子も座席の上に荷物を置いていてまるで座れない。列車の乗り方も知らないのかと思うような有様である。次の今庄でちょうど降りる人が居たのでなんとか座ることができ、長い長い北陸トンネルを抜けて帰途についた。

(2017年9月6日)

コメントする