目次

プロローグ

2016年8月5日、どうしてもこの夏に訪ねたいと思っていた参宮線を目指し、名古屋5時40分発の始発列車に揺られていた。

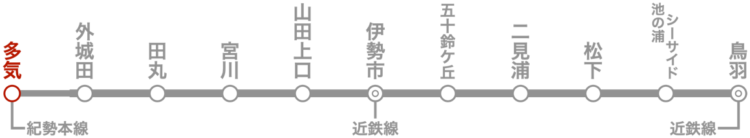

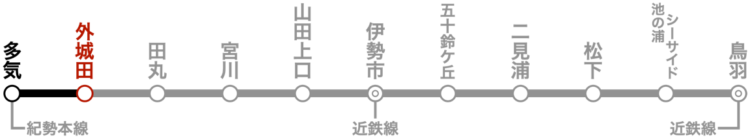

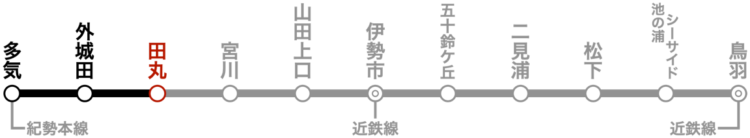

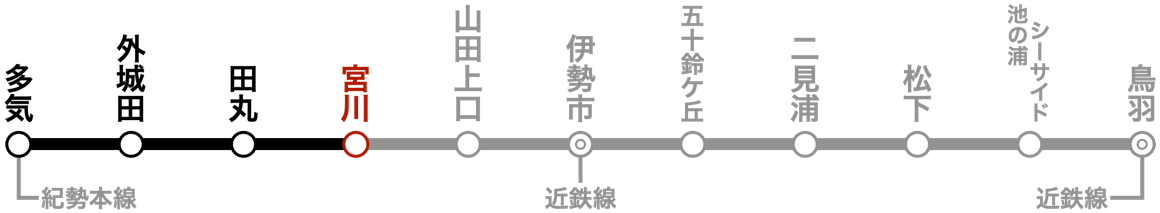

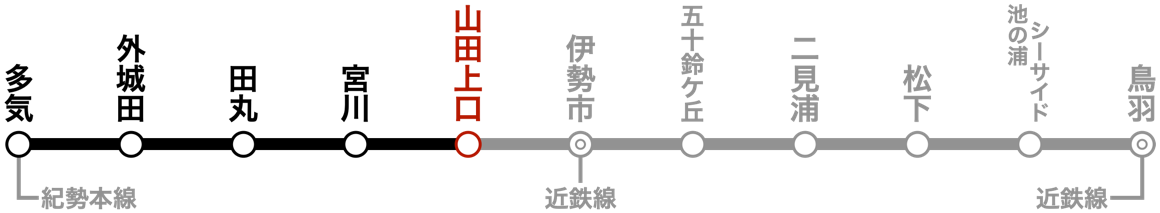

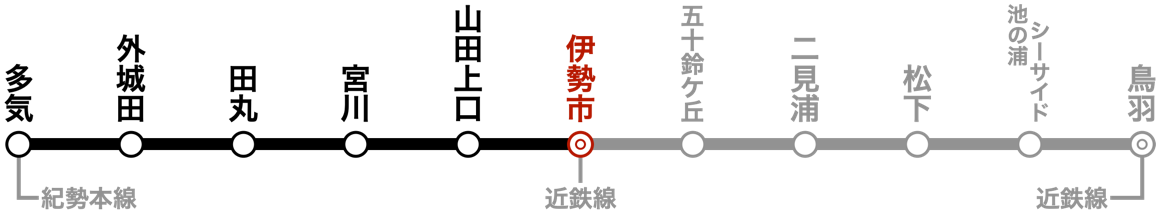

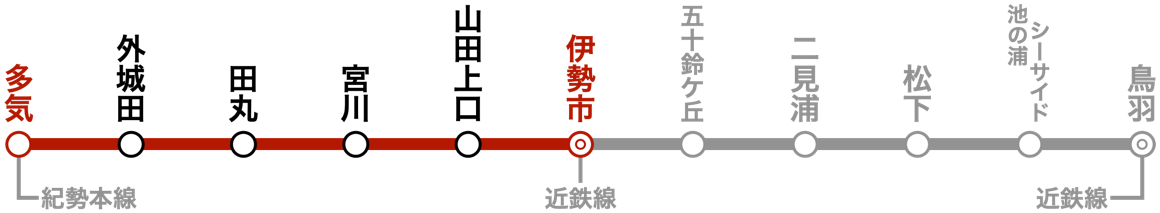

参宮線は松阪にほど近い多気で紀勢本線から分岐、伊勢神宮をかすめて志摩半島の鳥羽までを結ぶ、全長29.1km、駅数11という小さな路線だ。いまでは地方の赤字ローカル線の風情であるが、伊勢神宮の参詣客輸送を目的に明治時代に建設された歴史ある路線で、かつては東京や大阪方面からの直通列車が運転されるほど賑わった路線である。

路線規模からすると完乗するのは簡単そうだが、いざ実行に移そうとすると「池の浦シーサイド」という駅が立ちはだかる。この駅は海水浴客のために夏期のみ営業する臨時駅なのだが、近年は利用者数の低迷から、年間わずか4日間しか営業しないのである。

どうしてもこの夏に訪ねたかった理由がこれで、いまを逃せばまた来年まで待たされることになってしまう。さらにこの営業状況では駅そのものが廃止されかねず、来年などと言っていると永遠に機会を失う可能性すらある。そのような理由で数少ない営業日に合わせて、参宮線を目指しているのである。

多気

- 所在地 三重県多気郡多気町多気

- 開業 1893年(明治26年)12月31日

- ホーム 2面4線

多気は紀勢本線の途中駅だが参宮線の起点でもある。開業は明治26年のことで現在のひなびた姿からは想像もできないほど深い歴史があり、当初は伊勢神宮の参拝客輸送を目的に建設された参宮鉄道の路線であった。国有化されてからは長く亀山と鳥羽を結ぶ参宮線の途中駅であったが、昭和34年に紀勢本線が全通した際に、亀山〜多気は紀勢本線に編入されたため多気が起点となったものである。

参拝客を乗せた長い列車が行き交った名残りか、降り立ったホームは長々としたもので、いまどきの短い列車では持て余し気味に映る。そんなホームが2面と4番のりばまであり、紀勢本線と参宮線、さらに貨物線まで分岐する構内は広々としていた。

跨線橋を渡って向かった駅舎は、平屋建ての簡素な造作をした建物だったけど、みどりの窓口まである有人駅となっていた。さすがに売店まではないけど農地の目立つ景色からすると思いのほか充実した設備だ。実際どこからくるのか利用者もぽつぽつと現れてくる。

櫛田川

どこに行こうかまずは駅前にあった多気町の案内板に目を向けた。面白そうな場所が点在しているけど多気町全体の地図のため歩いていける距離でないものが大半だ。徒歩圏内となると「桜づつみ公園」と「板倉遺跡」くらいしかない。桜は花咲く春か紅葉の秋ならいいけど夏では微妙だし遺跡は暑そうなので、涼を求めて駅から数百メートルのところを流れる櫛田川まで行ってみることにした。

朝から8月らしい蒸し暑さで、歩きはじめると同時に汗がしたたりはじめた。田んぼのなかの細道で景色としてはいいけど、日差しを遮るものがないのでますます暑い。駅の自販機で買ってきた飲み物を口にする。

10分ほどで到着した堤防に上がり川面を見渡すと、鏡のように静かな水面が広がっていて川というより池のようだった。上流側には紀勢本線の鉄橋があり、下流側には水路に取水するための頭首工がある。水をせき止めているのでこんなにも水面が穏やかなのだ。鉄橋から山々まで周囲のものを映していて美しく、眺めていると普通列車が走り抜けていった。

下流側で水をせき止める頭首工は幅にして200〜300mくらいあるだろうか。上部には小さなトラス橋が架かっていて対岸まで渡れそうな感じがする。管理用で渡れなくてもこういう年季の入った構造物は近くで眺めるのもまた楽しいので、試しに行ってみることにした。

川辺では近所の人なのだろう自転車に乗ってきた人が釣りをしている。風がなく静かで動きのない景色と相まって、絵画でも眺めているようだった。

トラス橋の入口までくると思った通り歩行者用に開放されていた。頭上にある鉄骨は頭をぶつけそうなほど低く、なかでも入口部分は特に低く、頭を気にしながら渡りはじめた。橋上からはこれまで見えなかった下流側も見渡すことができ、川幅いっぱいに水をたたえた上流側とは対照的に、石や草木の目立つ河原が広がっていた。

構造物に取り付けられた銘板を見ると昭和29年製と読み取れた。見た目に古そうだとは思ったけどやはり歴史ある頭首工のようだ。

櫛田川は多気町と松阪市の境界になっているので渡り終えたところは松阪市である。だからといってなにか景色が変わるわけもなく、日差しをさえぎるものすらない暑いところという意味ではどちらも同じだ。

大きな石碑がひとつ佇んでいるので行ってみると頭首工の完成記念碑のようなものだった。台座からは櫛田祓川頭首工、昭和31年完成といった文字が読み取れた。櫛田川はわかるけど突然出てきた祓川とはなんだろうと思ったら、この場所は櫛田川と祓川という、2つの川の分岐点になっているのだ。

石碑を眺めたらもうなにもすることがないので、駅に戻ろうと再びトラス橋に向かうと、原付バイクが走り抜けてきた。さっきは歩行者を2人ほど見かけたし、近くに道路橋がないこともあってか地元住民には活用されているようだ。

汗を浮かべながら駅まで戻ってきて、しばらく待ったのち、4両編成でやってきた9時36分発の伊勢市行きに乗車した。車内はロングシートばかりで長時間は乗りたくないけど、1駅で下車するこんな旅ではかえって利用しやすい存在である。

外城田

- 所在地 三重県多気郡多気町土羽

- 開業 1963年(昭和38年)4月1日

- ホーム 1面1線

駅前には田んぼが広がり、駅裏には丘陵が迫っている。戦後になって開設された新しい駅のためか、遠くには集落が点在しているものの、近くには人家のひとつすら見当たらない。緑のなかにぽつんとホームの置かれたのどかな駅であった。

列車が去ってしまうともう人の気配はなくなり、落ちつくような寂しいようななんともいえない気持ちになる。ホームにはベンチのひとつだけ置かれた待合所と、いまどき町中でもめずらしい電話ボックスが置かれていた。駅前の道路沿いというならまだしもホーム上にあるというのはますますめずらしい。はたして使う人などいるのだろうかと思う。

ホームの中ほどにある階段から、一段低いところを横切る狭い道路に下りると、壁から柱まで錆びついた商店の廃墟があった。最初はそう思ったのだがよく見ると商店の廃墟ではなく現役の自転車置き場であった。自販機だけは新しいけど、あとは何十年もまったく手が入っていないような状態で、雪国なら雪の重みで倒壊しそうな佇まいだ。

駅前にある駅前らしいものは自転車置き場と自販機だけで、他に目に留まるものといえば田んぼと山ばかりであった。利用者は自転車でやってくる学生くらいに思える。当然ながら観光案内板のようなものはないので、次の列車までどこに行き、なにをしようか悩ましい。

田んぼと裏山

駅前には線路と並行する道路と、正面に真っすぐ伸びる田んぼ道があり、車が通らず静かそうな田んぼ道に進んでいく。見るからにわかっていたことだけど、どこまで行っても田んぼが広がるばかりで、変化といえば農作業をするおばさんが居たことくらいのものである。

きりがないので駅に戻ってきてこんどは線路沿いの道路を進んでいく。沿道には田んぼだけでなく柿畑が見えるのでそこまで向かうが、この道路はたいして広くもないのに頻繁に車がやってきて歩きにくいし落ちつかない。青い柿を眺めたらもうやることはなくなり、静けさを求めて近くにあった踏切を渡り、駅の裏手に迫る丘陵のほうに足を向けた。

駅裏に迫ってくる山すそを進んでいくと、山中に入り込んでいく未舗装の道路があった。山なら木陰があって涼しそうだし、冷たい水でも出ているかもしれないと、木々に囲まれた緩やかな坂道を上っていく。

当初は狙いどおりの木陰で順調であったものの、どこからともなくヤブ蚊が集まってきて群がりはじめたからたまらない。結局ある程度進んだところで走って逃げ帰ってきた。結果として涼むどころか汗だくになってしまった。

暑いなかを歩きまわっただけで特に収穫もなく駅に戻ってきた。なにもない駅だけど幸い自販機だけはあるので飲み物を購入して駅のベンチでひと休みする。そうこうしていると駅前に車が止まり、迎えにでも来たのかと思っていると、列車時刻が迫ってきたところで学生がひとり下りてきた。

やってきたのは10時22分発の鳥羽行きで、問題の臨時駅「池の浦シーサイド」に停車する数少ない列車である。もっとも今日は営業日でないので停車はしない。

田丸

- 所在地 三重県度会郡玉城町佐田

- 開業 1893年(明治26年)12月31日

- ホーム 2面2線

下車するとまず目に留まるのが、存在感たっぷりの大正時代に建てられたという木造駅舎だ。外観は概ね建築当時のままのようで、随所に歴史を感じさせる作りが残っている。木板にペンキで書かれた駅名板など味わい深い。

駅舎内もそんな感じかと思ったら、こちらは割と手が加えられていて外観程の風情はなかった。新しくはないが特別に古いという程でもない、そんな雰囲気の待合室である。やたら目立つ存在の窓口に降ろされたシャッターには、営業時間は7時半〜17時と書かれている。営業時間内なのに閉まってると思ったら、既に無人化されているのだった。

そんな駅舎内において、出入口の引き戸だけは木製で目を引く存在だ。下のガイドが石造りだったり、やたらと年季の入った作りになっている。窓はアルミサッシ化されているのに、ここだけ木製で残っているのが不思議で、しっかり新しい木材で補修もされている。

駅舎とは反対側にある上り線のホームには、大きな待合室があり、中を覗くと長い木製ベンチがあった。こういったホーム上の木製ベンチも、最近はあまり見かけなくなって、何だか懐かしい物である。

田丸城

どこへ行こうかと駅前に出ると、目の前に「史跡 田丸城跡」の標識が立っていた。しかも僅か500mとすぐ近くで、悩むまでもなく目的地が決定だ。早速標識に従い、小さな商店や住宅の建ち並ぶ中を進む。昔ながらの街並みといった面持ちで、城跡がある位だから歴史もあるのだろう。

やがて田丸城の外堀だったと思われる大きな横長の池が現れ、覗き込むと鴨が悠々と泳いでいた。近くには保育所があり、ちょうど園児が散歩から帰ってきた所で、静かだった街が急に賑やかになる。このうだるような暑さの中でも子供は元気である。

外堀を橋で越えると左手に玉城町役場があり、最近は合併で市役所や支所ばかりなので、町役場という響きがなんだか懐かしい。役場と向かい合うようにして「村山龍平記念館」という施設もあった。村山龍平は朝日新聞の創業者で、ここ玉城町の出身なのだそう。

役場のすぐ隣にはいかにも城跡といった石垣があり、その手前に広がる内堀には、大賀ハスという蓮が一面に咲いていた。

周囲には城の見取り図や、草に覆われた「史跡 田丸城址」の石碑が建っており、ここが田丸城跡になるようだ。城跡に来たのであれば、やはり天守跡にも行かねばという事で、石碑の脇から上を目指して進む道路を上がっていく。

やがて見えてきたのは天守どころか、城とは関係のない中学校だった。まあそれは良いとして、せっかく暑い中を上がってきたのに、中学校から先は下り坂に変わる。結局中学校まで上がって、また下ってきただけの道路であった。

下りてきた所から再び上り坂の道路があるが、今度は中学校の裏側へ行くだけの感じで怪しい。近くに山の中へと伸びる遊歩道のような小道があったので、こっちが正解じゃないのかと分け入っていく。すると最初は良かったが、途中から足元を覆う草をかき分けつつ進む状態に…。

ようやく開けた場所に出たと思ったら先程の道路で、無駄に遠回りをしただけであった。まあこういう事もあるから、地図も見ない適当な街歩きは面白い。

石垣沿いに伸びる舗装路を歩いていると、意外にも途中で観光客と思われる女性とすれ違った。平日にこんなところに来るのは自分くらいだろうと思ったが、そうでもないようだ。

山頂辺りまでくると、本丸跡という広々とした草地に出る。周囲には立札のある、記念植樹らしい木が沢山植えられていた。せっかく緑で一杯の良い場所なのだが、急に雲が増えてきて頻繁に太陽の光が遮られ、何だか暗くスッキリとしない。

目的の天守跡は、本丸跡の一角に見つけた。行ってみるとコの字型の石積みが残っていて、高松城の天守跡でも、同じような形の石積みがあった事を思い出した。

低い城山ながら平地に囲まれているので、天守跡からは遠くまで見渡す事ができた。駅から街の中を通ってきたので、城山の周囲にも街並みが広がっているものと思っていたが、どこまでも広がる農地に「あれっ」という感じだ。

本丸跡の片隅には水飲み場があり、試しに蛇口をひねると普通に水が出た。暑さで参っていた所だったので、ありがたく水分補給に利用させてもらう。

帰り道に本丸跡のすぐ隣に見かけた「城山稲荷神社」に立ち寄る。ズラリと並んだ赤い鳥居をくぐっていくと、奥に小さな拝殿があった。参拝を済ませると次の列車に乗り遅れては大変と、急ぎ足で駅へと向かった。

先ほど無駄に中学校への道を上がった時に、下の方の道路脇にチラッとSLの姿が見えたので、その前を通りつつ駅に向かう。展示されていたのはC58の414号機で、きっと地元に馴染みのある車両なのだろうと思ったが、予想に反して北海道で活躍していた車両だった。

昭和48年に廃車となった後、北海道から田丸駅のすぐ近くまで、線路上を牽引されてやってきたそうだ。屋根付きな事もあり状態は割と良さそうに見えたが、急いでいるのでじっくり見ている暇もなく、一瞥して駅へと向かった。

汗を流しつつ急いで駅まで戻ってきたものの、急ぎすぎたか次の列車まで20分も時間が余ってしまった。乗り遅れるよりはマシだろうと、古い駅舎を観察して時間を潰した。

ようやくやってきた11時42分発の鳥羽行きに乗車する。導入されたばかりの新しい車両なのはいいけど、車内はロングシートばかりで、どうも旅に来たという感じのしない車両である。

宮川

- 所在地 三重県伊勢市小俣町本町

- 開業 1893年(明治26年)12月31日

- ホーム 2面2線

この駅も先程の田丸駅と同じく、古い木造駅舎が残っていた。路線が開業した明治26年から数年間の間だけ、ここが終着駅だった事もあるようだ。

駅舎に入ると何だかガラーンとしている。出入口には戸もなく吹き抜け状態で、昔は賑わったのだろう広い待合室には、窓際にベンチが少々並ぶ程度である。シャッターの降りた窓口と相まって寂しさが漂っている。

出入口の脇にはホーロー製の駅名板が取り付けられていた。木製の駅名板もいいが、これもまた木造駅舎にはよく似合う。

離宮院公園

駅前に出ると交通量の多い道路が通り騒々しく、周辺も新しい住宅が多く見られて、古びた駅とは対照的な景色だ。興味を引くようなものは見当たらないので、避暑もかねて駅の裏手に広がる、大きな公園に向かってみる事にする。

離宮院公園という名前のこの公園は、街の規模にしてはやけに大きく、しかも駅に隣接した良い場所に作られている。離宮院という名前にも歴史が秘められていそうで、どういう経緯で存在する公園なのか興味深い。

駅を出て2,3分も歩くと公園に到着して、入口には鳥居が立っていた。どういう事だろうかと思いつつ中に進むと、すぐ脇にある小さな広場の木陰で、自転車を傍らに止めたおっちゃんが昼寝をしていた。そしてこれが公園内で見かけた唯一の人物でもあった。

近くにあった案内板を見ると、公園の簡単な説明や地図が載っていて、芝生広場や休憩所にトイレと、公園らしい設備が点在している。そして現在地とは公園を挟んだ反対側に、官舎神社が建っており、公園を散歩がてら神社まで行ってみる事にする。

公園の中には想像以上に木々が生い茂っており、まるで森林公園といった様相である。木々の隙間から見える休憩所や、離宮院の土塁跡という遺構に立ち寄りつつ、先へ先へと進んでいく。

芝生広場とやらにも立ち寄ると、本当に一面の芝生が広がっていた。ここからは宮川駅のホームがすぐ目の前に見え、駅舎を通らずホームに直接出入りできるように、階段が設置されている。ここから出入りすれば、駅から公園まで徒歩0分といった距離である。

やがて公園を縦断する歩道上に、白い鳥居が並び始める。赤い鳥居が並ぶ姿はよく見かけるが、白い鳥居が並んでいるのは何だか新鮮で、暗い木陰とのコントラストが美しい。

まもなく開けた場所に出ると、目の前が官舎神社の拝殿であった。近くには沢山の風鈴が下げられていて、その音色が涼し気で心地よい。

しかし、いきなり拝殿というのも、何というか裏口から入ってきたような変な感じがする。そこで改めて公園とは反対側にある鳥居から入り直し、手水舎に立ち寄ってから拝殿に戻ってきた。

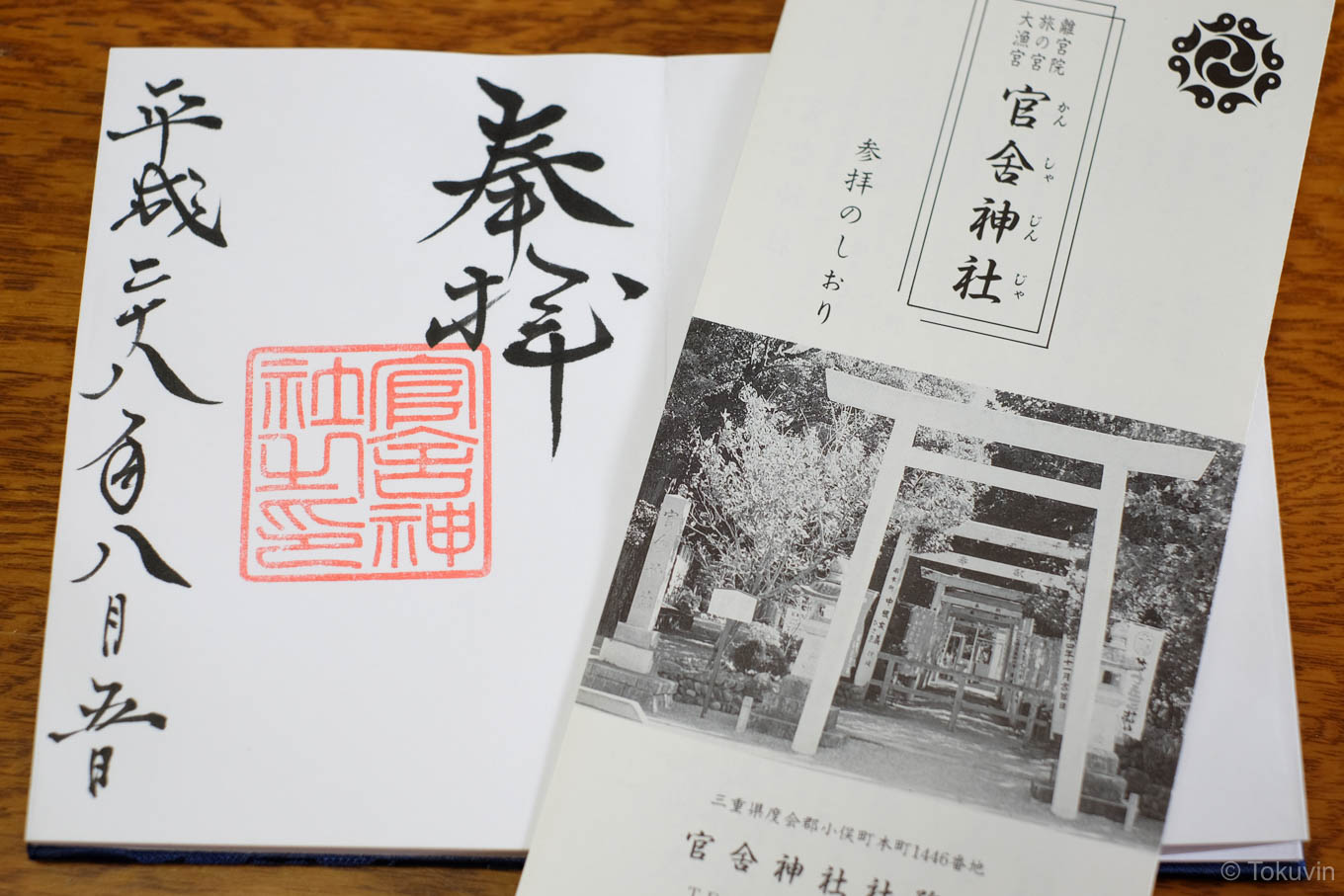

小ぶりな拝殿はきれいに手入れがなされており、気持よく参拝を済ませる。公園も神社も周囲にはまるで人気がなかったので、当然ながら誰もいないだろうなあと思ったのだが、意外にも社務所は開いており御朱印を頂くことができた。

御朱印と一緒に頂いた参拝のしおりを開くと、ここに離宮院の歴史が書かれており、気になっていた駅裏に大きな公園ができた流れも大体わかった。

要約すると、かつて存在した離宮院が荒廃して森林と化していた所へ、鉄道や田畑ができてと開発が進んでいき、最後に官舎神社の境内として残っていた大部分を、離宮院公園として整備したようだ。離宮院跡全体が官舎神社の敷地のようで、神社とは反対側の公園入口に鳥居があるのも納得である。

公園からの帰りは駅舎を通らず、先程見かけた階段から直接ホームに上がり、跨線橋を渡って駅舎側のホームに戻った。列車を待っていると利用者もポツポツと集まってきて、どこから来たのかJRの職員らしき人たちも現れた。無人駅とはいえなかなかの賑わいになった所で、12時39分発の鳥羽行きがやってきた。

山田上口

- 所在地 三重県伊勢市常磐一丁目

- 開業 1897年(明治30年)11月11日

- ホーム 2面2線

天井の高い大きな木造モルタル造りの駅舎で、同じ木造でも木材が表に見えていないので、田丸や宮川とは随分と雰囲気が異なっている。

駅舎に足を踏み入れると、その広々とした待合室に驚く、ここまでの参宮線の駅では一番広いかもしれない。そして更に驚きなのが、これだけの広さがありながら、ベンチが1つもないという事…。どうやら休ませる気はないようで、無駄に広いという感じである。

窓口部分はやたら大きなシャッターで閉じられており、床のコンクリートを見るとキヨスクか何か売店でもあったようで、待合室の角の部分に痕跡が残っている。この駅かつては相当に賑わっていたのだろうか?

ここの駅名板は何だか手書きっぽく、味わいのある書体になっている。田丸、宮川、そしてここ山田上口と、どの駅の駅名板も古いながら趣が異なっており面白い。

駅前に出ると、駅を起点に片側2車線の大きな道路が伸びており、さらに広い中央分離帯には大きなクスノキが並んでいる。大きな待合室がある駅舎に、立派な道路が伸びているが、その割に利用者や交通量は少ない…。なぜこんな作りになったのか、この駅の過去を知りたくなってくる。

この大きな道路の先に一体何があるのか行ってみると、何だか徐々に狭くなってしまい、自然消滅的に普通の道路に変わってしまった。どうして駅前部分だけこんな豪華仕様にしたのか謎のまま、大した収穫もなく駅に戻ってきた。

出雲神社

駅の名所案内によると近くの宮川堤が千本桜で有名とある。さぞかし素晴らしい桜並木なのだろうと思うが、残念ながらいまは桜の季節ではない。なにより朝からの猛暑と歩き疲れで徒歩10分と書いてある宮川まですら向かう気にならなかった。代わりに宮川よりは手前にある出雲神社まで行ってみることにする。どのような神社か知る由もないが、伊勢でありながら出雲というのが気になる。

日差しの照りつける住宅地の中をダラダラと歩き、到着した神社はといえば…。木製の小さな鳥居と社がある、本当に小さな神社であった。ただその割には立派な狛犬が鎮座しており、どことなくアンバランスな感じがする。

何と書いてあるのか読めないが、古い石碑も並んでいて歴史はありそうな神社だ。そして肝心の出雲の名前の方だが、神社の隣に出雲町公民館というのがあり、まあそういう事なのだろう。

近くまで行ってみるが、周囲を住宅に囲まれた場所柄、よそ者は長居をしにくくて早々と退散する。

これが午前中であれば、さらに宮川堤防へ向かう所だが、暑さもピークで歩き回る気にはなれず駅に引き返した。朝から飲んでばかりいて食べていないせいか、どうも胃の調子まで悪くなってきていけない。しかしこの暑さでは、飲まなきゃやってられないのも事実である。

次の列車は駅舎とは反対側のホームで、仕方ないが暑いホーム上で列車を待つ。やってきたのは13時38分発の鳥羽行きで、自分の他にはおじさんが1人乗っただけである。

伊勢市

- 所在地 三重県伊勢市吹上

- 開業 1897年(明治30年)11月11日

- ホーム 4面5線

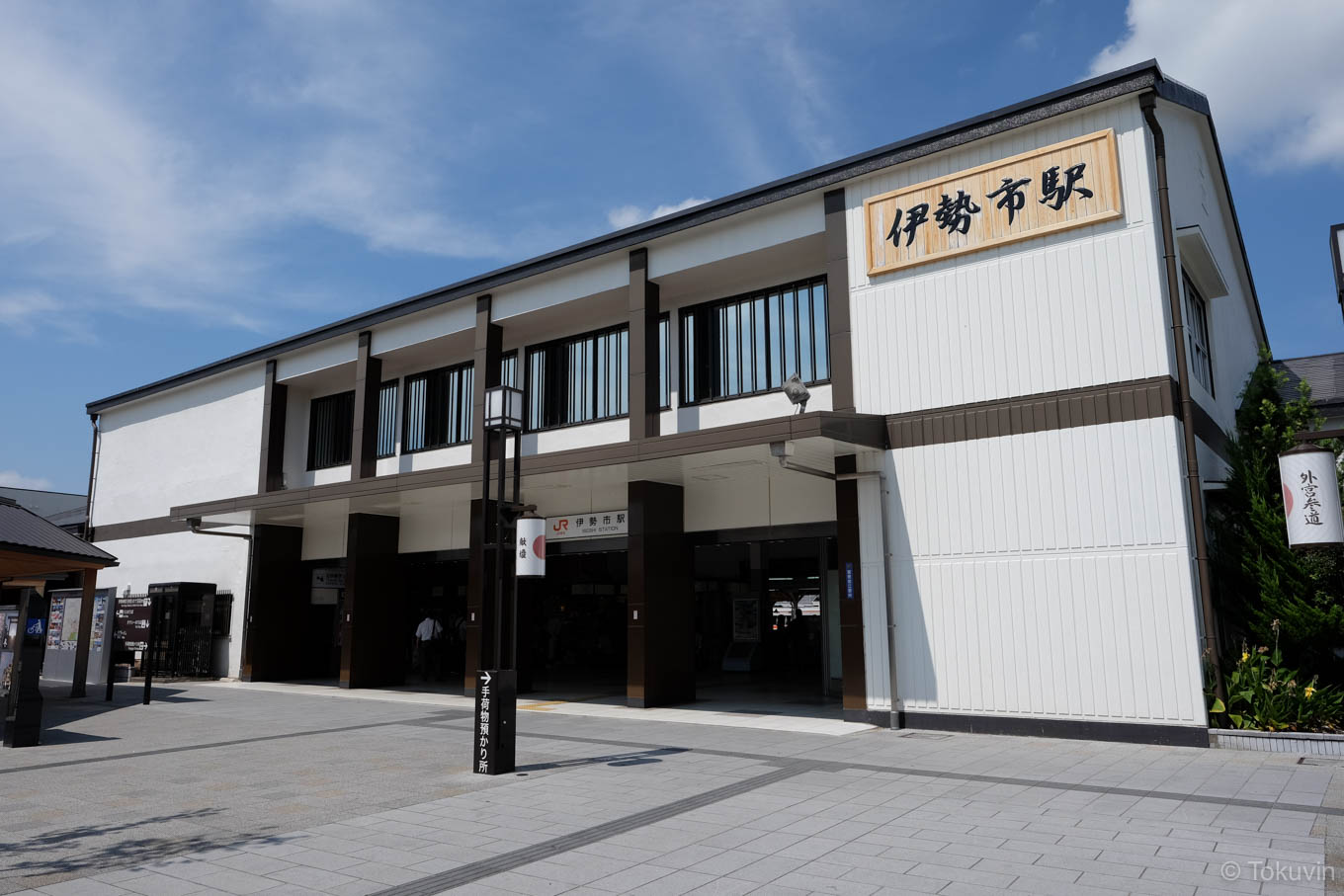

久しぶりの大きな駅で、伊勢神宮への玄関口だけあり、参宮線では最も利用者が多い。ここまでの駅では数人程度しか居なかったホームも、乗る人に降りる人でごった返していた。まあ利用者が多いといっても、隣接する近鉄と比べたら半分以下のようだけど…。

JRと近鉄の伊勢市駅の間には、何本ものレールが並ぶ広々とした空間が広がり、両駅を結ぶ跨線橋からよく眺める事ができた。ここは今春に廃止された、JRの伊勢車両区だった場所で、錆びたレールの先では建物を取り壊している最中だった。

改札を抜けると久しぶりの有人駅で、みどりの窓口まであり賑やかだ。人混みを避けてさっさと駅から出て駅舎を振り返って見ると、シンプルで小ざっぱりとした2階建てで、改装して間がないのかピカピカである。駅前広場も同じような感じで随分ときれいな印象が残っている。

伊勢神宮

伊勢市でどこへ行くかと言ったら、やはり伊勢神宮以外にないだろう。外宮から内宮へと参拝するので、まずは駅前から外宮へと伸びている外宮参道に向かう。

こちらもよく整備されており、参道の両側には色々な店が建ち並んでいる。歩行者専用の道路になっていて、ゆったりと歩けるのも良い。未だに食事を取っていないので、何か食べたくもあるが何よりこの暑さだ、かき氷の文字に引き込まれそうになる。

しかし時刻が既に14時になる所で、これから外宮・内宮と回る事を考えると、ゆっくり食事をしている場合ではなさそう。食事は最後に取っておく事にして、今は外宮へと急ぐ。幸いにして駅から外宮は近く、10分程度で神域入口にある火除橋に到着した。平日な上にこの暑さだからか参拝者はさほど多くはなく、パラパラと人が居る程度でありがたい。

火除橋を渡ると手水舎や一の鳥居があり、この暑さだからかホースで水撒きをしていた。しかし暑すぎて、焼け石に水の言葉がピッタリの状態である。

まずは手水舎に立ち寄ってから、一礼して一の鳥居をくぐる。ここから先は木立に囲まれた広い参道が正宮まで続いており、木漏れ日の中を大きく飾り気のない神明鳥居が並ぶ姿は荘厳で美しい。

周辺に巨木が立ち並ぶようになると、まもなく正宮が見えてくる。ここでもホースで水を撒いていたが、ただ周囲を蒸し暑くしている程度である。すぐ脇には警備員が居て何だか物々しい所である。

正宮は私幣禁断で賽銭箱がないのだが、次々と賽銭が投げ込まれて小銭やお札で一杯だ。こうなると何だか賽銭を投げない方が、変な人のように見えてしまう。

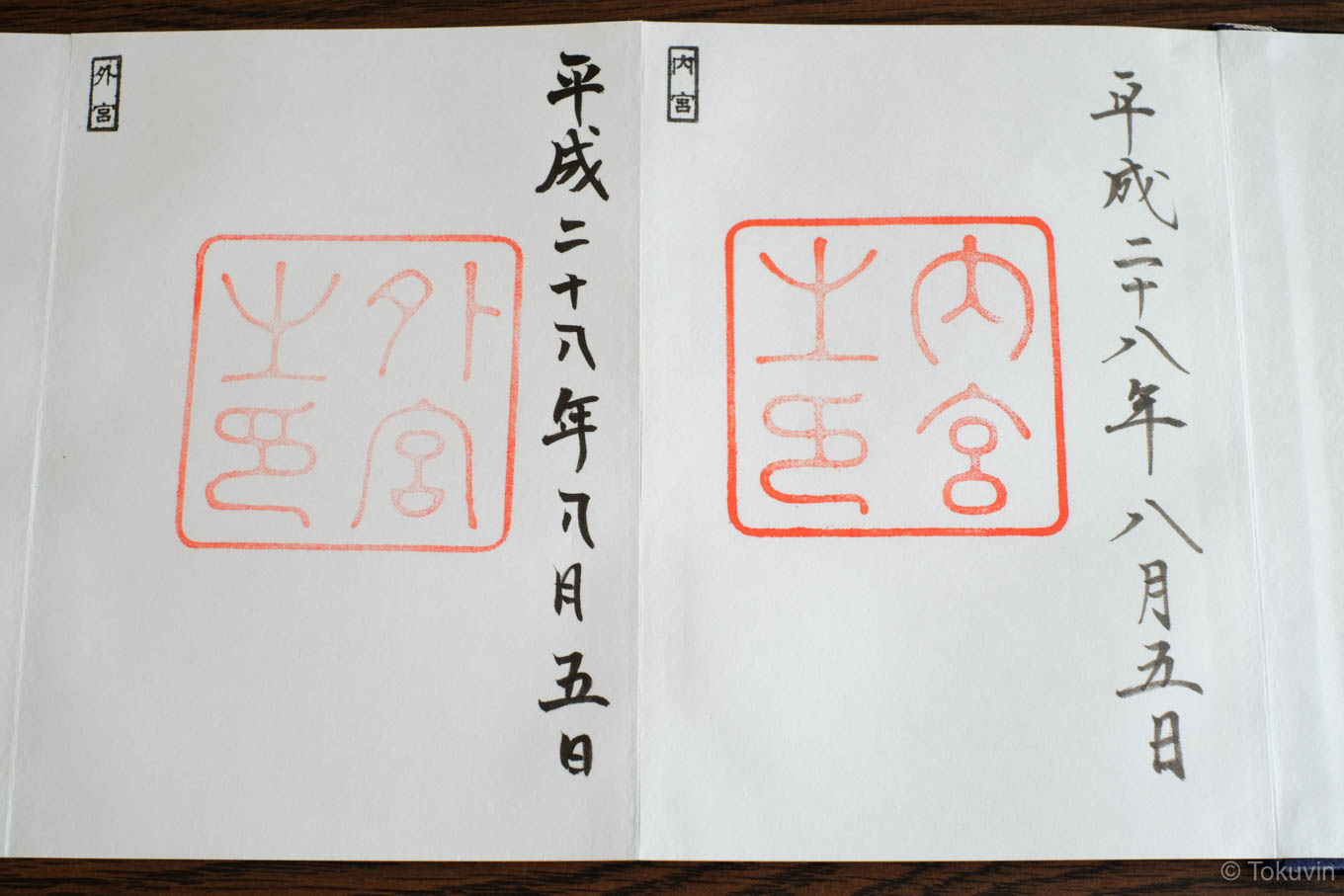

参拝を済ませると御朱印を頂き、早々と外宮を後にして内宮へと向かう。時間があれば境内にある多賀宮や土宮といった別宮を回るところだが、時間が押しているので今回は正宮だけである。

外宮から内宮へは歩いても行ける距離だそうで、そんなに近いのなら歩きたい所だが、暑さと歩き疲れで自然とバス乗り場に足が向かう。バス乗り場は外宮の目の前にあり、歩ける距離でバスなら200円位だろうと料金を確認すると、430円と予想外に高かった。これはやっぱり歩こうかと思わず考えてしまった。

まもなくやってきたバスは、まるで路面電車のようなデザインの面白い車体だった。これは昭和36年に廃止された、三重交通の路面電車を模したデザインなのだそう。かつて伊勢市駅から外宮を経由し、内宮までを結んでいた路線で、残っていたら非常に便利に活用できたのに残念な事だ。

外観だけのハリボテかと思いきや、車内も木目調のレトロ感たっぷりな作りで、随所に当時の路面電車の写真が飾ってあった。これはかなり本気で作り込まれていて、三重交通なかなかやるなあ。

バスに乗り込むと冷房が半端なく効いており、まるで冷蔵庫の中にでも入っているような冷えっぷりだ。今年の夏でどこよりも冷房が効いていた場所だったかもしれない、おかげで体が芯から冷えてシャキッとしてきた。しかし短時間だから良いけど、1日乗ってたら風邪でも引きそうなレベルである。

内宮前のバス停で降りると、内宮の入口である五十鈴川にかかる宇治橋へと向かう。ここは鳥居の背後に宇治橋のかかる、よく写真やテレビで見かけるお馴染みの場所である。

こちらの方が外宮より参拝者が多く賑わっていたが、それでも平日とあってか空いている方のようだ。これで空いているとか休日には来たくないな…。

宇治橋の上からは、五十鈴川の穏やかな流れを見渡せ、なんとも言えない厳かな気持ちになる場所であった。近くでは小さな女の子が、大きな一眼レフで写真を撮りまくっていた。

宇治橋を超えると神苑と呼ばれる、広々とした庭園が広がる。境内はとにかく広大であり、大きな木々に囲まれた広い参道を歩くのは心地よい。

外宮は橋をわたってすぐが手水舎だったが、ここは随分と進んでからようやく手水舎と一の鳥居が現れる。手水舎の近くでは五十鈴川の川沿いまで降りる階段があり、ここが手水舎ができる前からあった御手洗場だ。せっかくなので手を洗ってみると、冷たい水かと思ったらそうでもなかった。

やがて幅の広い石段が現れると、ここが正宮の前である。特に寄り道をしたという程でもないのだが、宇治橋からは20分もかかっていた。

参拝を済ませると周りの人は別宮の方に向かっていくが、自分は外宮と同じく御朱印を頂きに向かう。混雑していたらどうしようかと思ったが、他には誰もおらずスムーズに頂けた。やはり平日というのはどこも空いていて良いものである。

内宮だけでも回る所は沢山あるが、参宮線の多気〜伊勢市間の上り線にも乗車しないと完乗にならないので駅に向かう。何とも慌ただしい、お伊勢参りであった。

内宮を出た所で再びバスに乗っても良かったのだが、すぐ脇から伸びているおはらい町の賑わいが目に留まる。バスで430円払うよりも、ここを通って何か食べたほうが面白そうだし、下り坂だから楽だろうと駅まで歩く事にする。

おはらい町は、内宮から五十鈴川に沿うようにして、延々と飲食店から土産物まで、様々なお店が建ち並び、伊勢神宮よりも賑わっている位だ。統一されたデザインの建物に、電線のない通りというのは美しいもので、歩いているだけでも楽しい通りである。

途中で五十鈴川を眺めてみたり、おかげ横丁の中をブラブラと寄り道をしていると、すっかり遅くなってしまう。

やがて店も途切れ住宅地へと変わってくると、右手に猿田彦神社が現れる。ここも有名な神社で御朱印もあるが、おはらい町を通る中で疲れがピークに達しつつあり、もはや寄り道をする気力もない。

西日が照りつける中を、交通量の激しい道路脇の歩道をトボトボと歩いていく。下り坂とはいえやはり歩くと遠い訳で、大体において歩いている人が自分しか居ないではないか。あまりの暑さに負けてコンビニで飲み物を買うと、店員のおばちゃんが「お兄さん汗がすごいよ」とおてふきを何枚もドカドカ付けてくれる始末である。

ようやく外宮が見えてきた時の達成感といったらない。教訓としては外宮と内宮の間はバスを利用する事、少なくともこんな暑い日はね…。

伊勢市駅に到着すると17時になる直前で、おはらい町やおかげ横丁で寄り道があったとはいえ、内宮から1時間以上もかかった訳だ。帰りの列車を確認すると、名古屋行きの快速「みえ22号」の時間が迫っており、急いでホームへと向かった。

エピローグ

車内は満席の混雑で、どうせ座れないのならばと最前列で前面展望を楽しみつつ帰る事にした。暑かっただけに涼しいだけでも救われる。

この参宮線はかつては複線の区間があり、今の赤字ぶりからは想像もできない程に、賑わっていた時代があった。そのため列車の前方を眺めていると、線路の右側に空き地が続く複線の痕跡が目に付く。そんな跡地を追っていると面白くなってきて、あっという間に多気駅に到着した。1日かけて進んだ区間を僅か18分で戻ってきた訳だ。

今日はまず参宮線のほぼ半分となる、多気〜伊勢市までを完乗した。明日はいよいよ暑い最中の8月に参宮線に来た理由の1つである、臨時駅の池の浦シーサイドに立ち寄りつつ、参宮線の終点となる鳥羽までの旅だ。

(2016年8月5日)

コメントする