目次

プロローグ

2016年4月5日、明け方の高松港に夜行フェリーから降り立った。JR四国の全路線と全駅の完乗を目指しながら旅をするためだ。もちろん完乗といっても長い歳月をかけてのことで、今日はその第一歩ということになる。

まずは連絡バスで高松駅を目指す。といっても旅のはじまりは高松駅ではなく、そこから西に約30kmのところにある多度津駅だ。四国の玄関口ともいえる高松からというのも考えたけど、四国の鉄道発祥の地といわれる多度津のほうを選んだ。

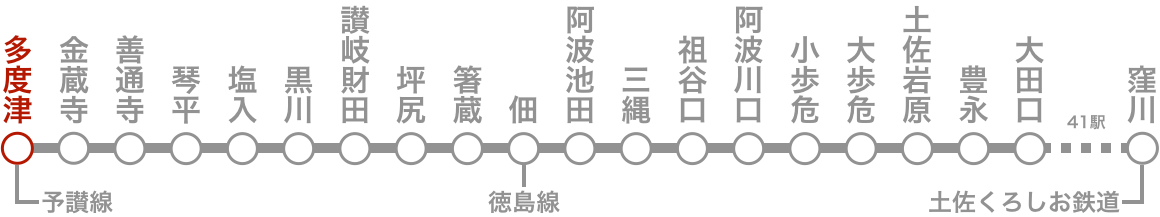

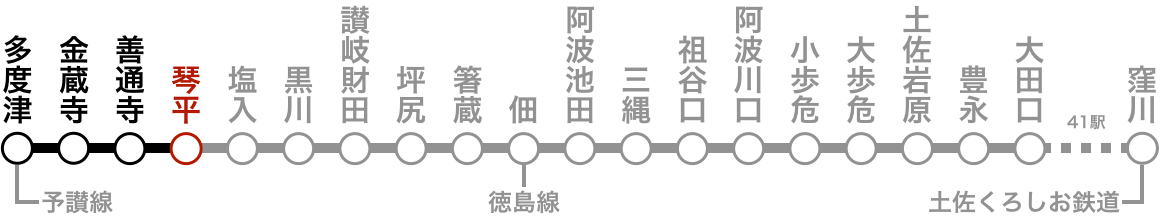

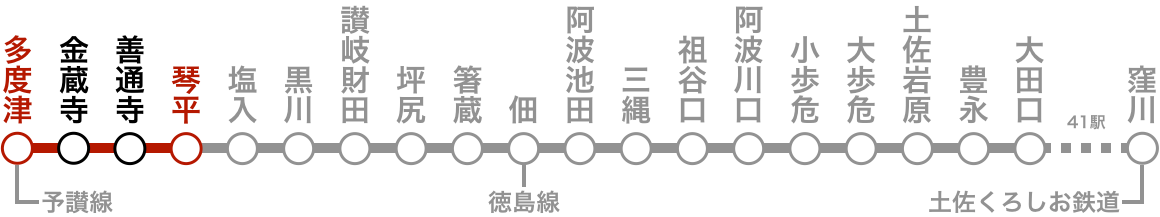

そして旅をする路線は半ば自動的に多度津を起点とする土讃線に決まった。瀬戸内海に面した多度津から、山深く険しい四国山地を縦断して太平洋側に出て、高知県の窪川までを結んでいる。全長は198.7km、駅数は61駅という、四国では予讃線に次ぐ規模の路線である。

高松駅で連絡バスを降りたら多度津方面に向かう予讃線の列車に乗り継ぐ。特急であれば30分とかからないが、急ぐ旅でもないので1時間近くかかる普通列車にした。通勤通学客の動きだす前とあって車内は空いていたので、コンビニで買ってきたパンを取り出した。

多度津

- 所在地 香川県仲多度郡多度津町栄町

- 開業 1889年(明治22年)5月23日

- ホーム 2面4線

こんぴら参りの参詣者輸送を目的に、讃岐鉄道が丸亀から琴平までの路線を開業させたときに開設された駅である。当時は参詣者の上陸港として賑わっていた多度津港に近いところに位置していたが、途中駅でありながら行き止まり構造のため通過するにも方向転換する手間があることや、航路との接続駅が高松へと移ったことなどから、大正時代に現在地に移転している。もはや四国の玄関口ではなくなったが、予讃線と土讃線の分岐駅であり、車両工場を併設するなど、いまなお重要な駅でありつづけている。

列車から降り立ったのは6時39分のことだった。いよいよ四国の路線と駅をめぐる旅がはじまったのかと思うと気分が高まる。

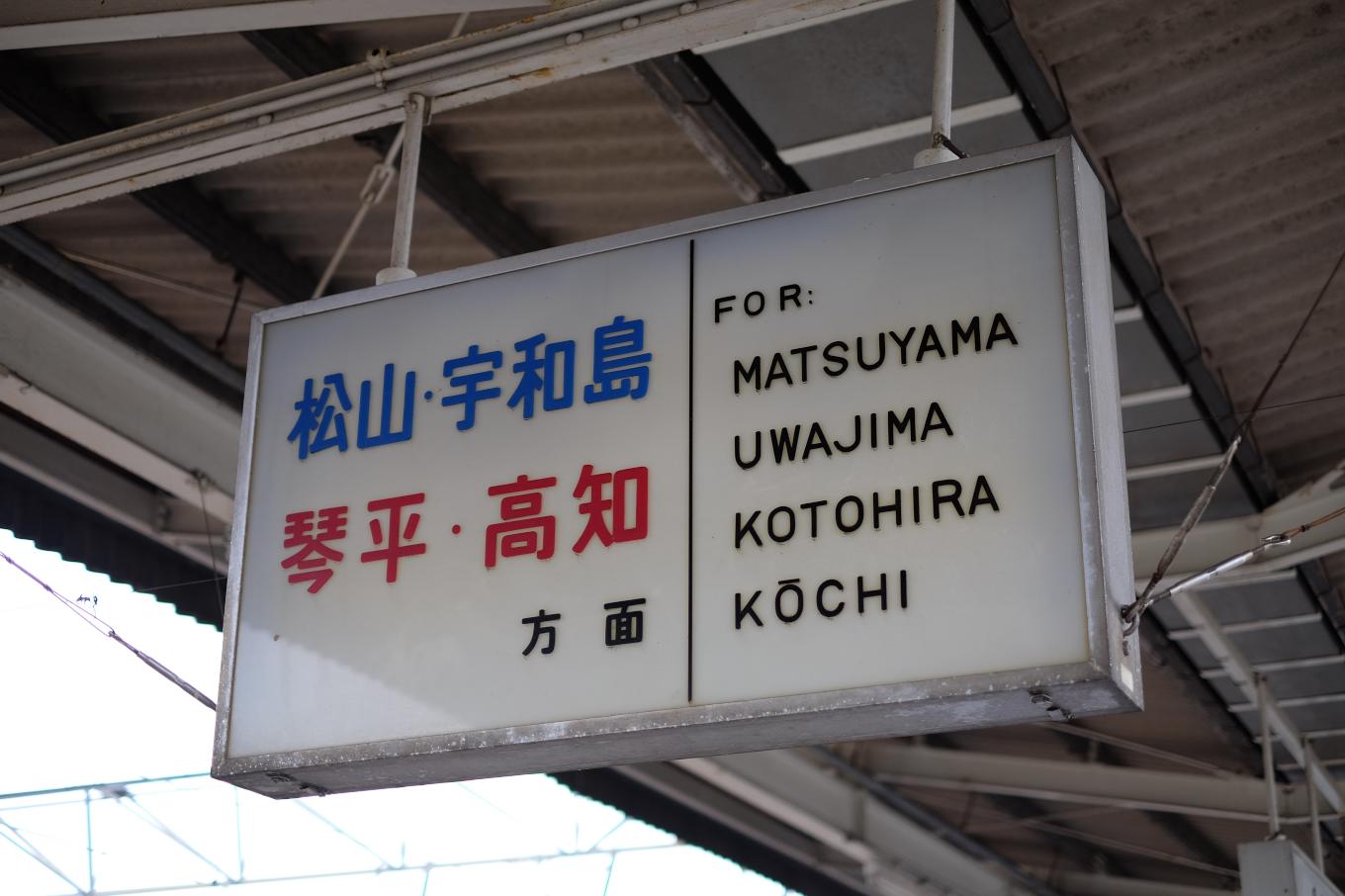

見渡すホームは屋根を備えた長いもので、1番から4番までのりばが並び、すべての特急が停車する要衝駅らしい貫禄を備えている。時刻表には普通列車から岡山・高松・松山・高知と主要都市に向かう特急列車まで多数記されていた。

地方の駅では珍しい地下道を抜けると大柄な木造駅舎に出た。有人駅なので広い待合室にはみどりの窓口や券売機が並べてある。内外とも余すところなくリフォームされて現代的になっているが、佇まいが醸し出す歴史の香りは隠せるものではなく、いつ建てられたものか知らないが歴史ありげな建物である。

歴史ある駅なので歴史ある町並みを期待するが、駅を出てみると広い道路に面して新しい建物がまばらに並ぶという、思ったのとは随分ちがう景色が置かれていた。

そんな駅前では蒸気機関車の巨大な動輪が鎮座していて目を引く。案内板などを見るに四国鉄道発祥の地としての記念物のようだ。いかにも四国の鉄道はここから始まったかのようだけど、開業は坊ちゃん列車で知られる松山の伊予鉄道のほうが半年ほど早い。恐らく国鉄・JRとして最古という意味なのだろう。いずれにしても日本の鉄道史のなかでも相当早い時期に建設されたことに変わりはなく、当駅が開業した1889年(明治22年)というのは、日本の最重要路線ともいえる東海道本線が全通したのと同じ年なのだ。金刀比羅宮に向かう参詣者の多さを垣間見るような思いである。

桃陵公園

ホームに掲げられた名所案内板には、瀬戸内海国立公園・桃陵公園・少林寺拳法総本部・道隆寺が記されている。四国八十八ヶ所のひとつ77番札所の道隆寺は気になるけど、この季節ならなんといっても約2,500本の桜があるという桃陵公園だろう。開花予報によると香川県の辺りは満開になっているので期待できる。

駅前から伸びる道路を進むと周囲には学校や町役場があるのだが、まだ朝も早いせいかたまに車が通る程度で、人通りは少なくひっそりしていた。桜川という名前通りに護岸を桜が彩る川を越え、住宅や商店のひしめく歴史のありそうな町を通り抜ければ、桃陵公園のある小高い山はもう目の前だ。

ふもとまできたが肝心の公園入口が分からず、入り組んだ住宅街のなかを歩きまわっていると、山上に向かう怪しい階段が目に留まった。よそ者が歩いていると怪しまれそうだなと思いながらも、試しに上がっていくと、本道と思われる幅広の緩やかな坂道に出た。

山上には神社もあるらしく大きな鳥居をくぐり抜け、さらに坂道を上がっていくと、眼下には多度津の町並みが広がりはじめた。連なる屋根の彼方には海が横たわり瀬戸大橋の姿まで確認できる。潮の香りとざわざわした街の喧騒が柔らかな風に運ばれてくる。黄砂なのか花粉なのか晴れているのい薄ぼんやりしているのが残念だけど眺めは良好だ。

坂道を上がっていくとこれでもかと厳重に囲われた檻が現れた。ニホンザルという札が掲げられていて、一匹だろうと思ったが暗い檻の中を目を凝らしてみると何匹か動いていた。しかし網の目が細かい上に暗いから、何がなんだかよくわからない。

ようやく公園らしい場所に到着すると「今井浩三翁」なるステッキを持った謎の老人の銅像が建っていた。これは公園造成当時の多度津町長だそう。銅像にはよくある話だけど説明板がないと部外者には謎の人物である。

近くには海の見える小さな広場があり、ここからは多数のクレーンが並んだ造船所が視界に広がった。桃陵神社という小さな神社があり、途中で見かけた大きな鳥居に比べると随分と小さな神社だった。

他にも公園のシンボルという「一太郎やあい」の像があり、日露戦争時のエピソードが元になっているようだ。一見して銅像のようだが、銅像は太平洋戦争の金属回収で撤去されて、代わりに作成されたコンクリート製だそうである。この公園ゆっくり見て回っていると結構面白い物がある。

園内には遊歩道が整備されており、満開の桜を眺めつつさらに上の方へと向かってみる。桜の本数は多いのだろうが、木が小さいからなのか広い範囲に分散しているからなのか、2500本もあるようには感じられない。

静かな中を歩いていたのだが、チェンソーで何か作業をしているらしく、段々と騒々しくなってきて落ち着かない。幸いにして遊歩道は公園全体を一周できるようになっており、時間もあることだし喧騒から逃れるように奥へと足を進める。ときどきウォーキングをする中高年とすれ違い、町からも近く整備されたこの公園は、手頃なウォーキングコースになっているようである。

奥へ奥へと進むと徐々に桜も見かけなくなり、普通に木々に囲まれた道路といった感じになってくる。いよいよ周囲には人の気配もなくなり、朝の澄んだ空気の中で歩くのが心地よかった。が、しかし、そんな静寂を切り裂くように、バイク音を響かせた珍走団らしき集団に遭遇したのには参った…。

駅に向かいがてら風情ある古くからの町並みを求めて歩くが、そんな情景に出会えないばかりか道に迷ってしまい、どうにか駅に戻ったのは8時20分のことだった。真っすぐ向かっていれば8時11分発の琴平行きに乗れたかもしれないが仕方がない。

次の列車までは20分ほどあったけど、行く宛もないので早々と改札を抜けてホームに立っていると、ゆっくり重々しい足取りで貨物列車が入線してきた。電気機関車がたくさんのコンテナを引き連れている。四国の貨物列車はほとんど廃止されて残っていないので、目にすることができて少し得した気分になった。

週末であれば琴平行きの寝台特急サンライズ瀬戸がやってくる時間で、さらに楽しめるところなのだが、残念ながら今日は火曜日だった。

そうして貨物列車などを眺めたりしていると8時41分発の琴平行きがやってきた。5分ほど停車するようなので空いた車内でゆったりと発車の時を待つ。

定刻通りに動き出した列車は、海沿いに直進する予讃線から逃げるように大きく左にカーブして、険しい山々の立ちはだかる内陸部に進路を向けた。もっとも山越えに取りかかるのは琴平より先のことで、それまでは平坦な平野が広がるため、住宅の散らばる田園地帯をのんびりと走っていく。

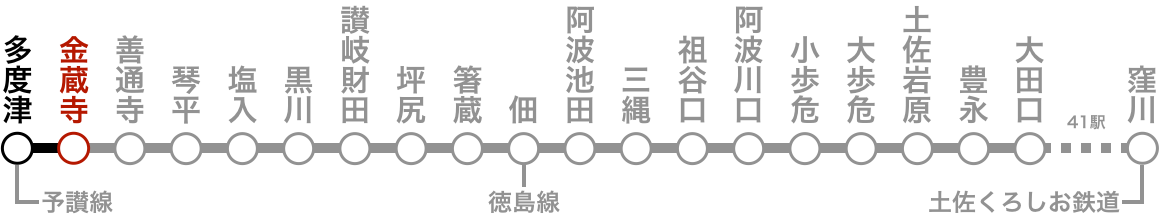

金蔵寺

- 所在地 香川県善通寺市稲木町

- 開業 1896年(明治29年)10月6日

- ホーム 2面2線

海からも山からも距離のある丸亀平野の深いところにあり、四方八方どちらに向けても住宅と田んぼが混じり合うように連なっている。近くには四国八十八ヶ所の金倉寺があり、読みは同じであるが、文字は地名も駅名も金蔵寺と少しだけ異なっている。

駅舎とは反対側のホームに着いたので、まずは駅舎に向かおうと思うが跨線橋や地下道といったものがない。どういうことかと思うが駅に隣接した踏切を利用して行き来するようになっていた。実用上の不便はないけど開業から120年にもなる歴史ある駅とは思えない簡易な構造だ。辺りには田んぼが目立つし戦後開設された新しい駅かのように映る。

乗ってきた列車はすれちがいのため止まったままで、踏切でその前を横切り駅舎側のホームまでくると、どこかへ遊びに行くらしき子ども達で賑わっていた。程なく高松行きの特急列車が怖いほどの速度で走り抜けていき、乗車してきた列車も琴平に向けて去っていった。

駅舎は建て替えられたものらしく待合室があるだけの小ぶりなものだった。地方の駅舎といえば古いものはくたびれた木造駅舎で、新しいものはプレハブ小屋に毛の生えたようなものだけど、これは中間の時代のものらしくタイル張りの凝った造作をしている。

駅前にはこれといって目新しいものはなかったけど、駅裏にはホームから直接出入りできる駅直結のようなゲストハウスがあった。時間的なものか人の気配はなくひっそりしている。場所柄お遍路さんが利用しているのだろうけど、駅から徒歩0分という立地は、鉄道旅の宿としても便利そうであった。

金倉寺

駅から東に300mほどのところにある金倉寺に向かう。四国八十八ヶ所の76番札所だ。遍路をしている訳ではないが、それ以外に目的地にできそうなところは見当たらない。

金倉寺に向けて閑静な細道を150mばかり進むと大きな県道に出会う。1963年(昭和38年)まではここに、やはり金刀比羅宮への参詣者利用を見込んで、港のある坂出・丸亀から琴平までを結んでいた琴平参宮電鉄の線路があった。しかもこの辺りには国鉄と同名の金蔵寺駅もあったという。もっとも道路などの開発に飲み込まれて跡形もない。

県道を横断してさらに150mほど進むと金倉寺の山門に到着。駅からはのんびり10分ほどの道のりだった。周囲は桜が満開で門の佇まいとよく調和して美しい。駅からここまで誰にも出会わなかったが、ここには少ないながらバスでやってきたお遍路さんの姿があった。

まだ朝が早いせいか、はたまたいつもそうなのか人影は少なく、朝の清々しい空気と相まって気持ちが安らぐ。大師堂や本堂などをめぐっていると、ときどき観光バスで運ばれてきたお遍路さんがやってきて少しだけ活気が出るが、しばらくすると誰もいなくなり静寂が戻るということが繰り返されていた。

参拝を終えて駅まで戻ってくると、タイミングが悪くて次の電車まで時間があり、仕方がないので駅内外を散策して時間をつぶす。駅舎にホームに駅裏のゲストハウスにと足を運び、特急列車を見送りと、脈略なく過ごしていると9時54分発の琴平行きがやってきた。

金蔵寺から善通寺にかけては平野を真っすぐに進んでいく。車窓にはどこまでも田んぼと住宅が流れるばかりで、印象に残ることもないまま善通寺に到着した。

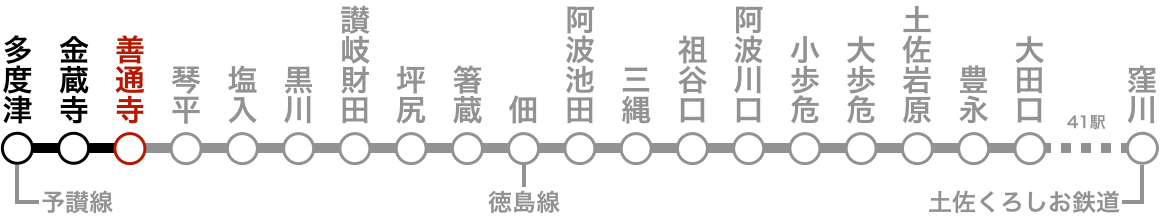

善通寺

- 所在地 香川県善通寺市文京町一丁目

- 開業 1889年(明治22年)5月23日

- ホーム 2面3線

ホームに降りると木造の上屋や跨線橋が歴史を感じさせる駅で、何よりもすごいのが国内最古級と言われる明治22年の開業時から残る駅舎だろう。それほど古い駅舎なら内部もさぞかし趣のある作りなのだろうと思うが、こちらは随分と現代的に改修されており、言われなければそんなに古い駅舎だとは気が付かないだろう。

おまけに駅舎内にはセブンイレブンまで同居しており、よく見ると駅舎の外壁にもセブンイレブンのロゴが入っている。現役最古の可能性もあるという古い駅舎だが、あまりそれをウリにしようという気はなさそうである。

善通寺

善通寺市の善通寺駅とくれば名前を同じくする75番札所の善通寺に行くしかない。駅から15分ほど歩いて、見えてきた朱色の門をくぐった。

四国最大規模のお寺というだけあって広大で、どこへ行けばいいのか迷いながら、とりあえずひときわ存在感を放っている、高さ45メートルの大きな五重塔へと向かう。

つづいて本堂へと向かい参拝をしたのだが、ここは先ほどの金倉寺とは対照的に、お遍路さんが次から次へと続々と現れ、なんとも賑やかだった。

本堂の正面にある大きな南大門へと向かうと、その手前にこれまた大きなクスノキがあった。樹齢は千数百年という事で、香川県の天然記念物になっている。近くで見るとその無骨な形と相まって実に迫力があり、しばし立ち止まって見上げてしまう。

南大門は大きく荘厳な作りをしており、正面から眺めると背後に五重塔が収まり絵になる。しかし、門の前では狂犬病の予防注射をやっており、その関連の車や受付が並んでいてゆっくり眺める状況にはない。ちょっと来るタイミングがまずかった。

駅への帰りに市役所の前を通りがかると満開の桜並木が美しかった。足を止めて眺めていると地元の人らしきおばさんに何とか町への道を聞かれ、分からないというと意外そうな顔をして立ち去っていった。自分的にはどう見ても旅行者の格好をしているのだが、旅をしているとやたらと道を尋ねられる。

善通寺駅に到着すると、またまたタイミングが悪く次の列車まで時間がある。今日はここまで全ての駅で、微妙な時間に戻ってきてしまっている。幸いにしてここは駅にセブンイレブンが入居しているので、軽く食料品を購入して誰もいないホームのベンチに腰掛け、電車が来るのを待ちつつの食事にする。

駅裏には大きな桜の木があり見事な咲きっぷりだった。これで快晴なら青空に映えてさらに美しくなっただろうにそこは残念だ。駅の跨線橋の中からも桜が見えるのだが、ちょうど窓が額縁のようになってこれもまた良かった。

11時36分発の琴平行きに乗車。程よくボックス席が埋まる程度の乗車率だった。

琴平

- 所在地 香川県仲多度郡琴平町榎井字横瀬

- 開業 1889年(明治22年)5月23日

- ホーム 2面4線

列車は行き止まりの1番のりばに到着する。ホームに降りると善通寺と同じように木造の上屋や跨線橋があり良い雰囲気を出していて、今時これだけ長い木造のホーム上屋というのも珍しい。駅本屋だけでなく上屋や跨線橋も有形文化財になっているという。

駅舎も実に美しいデザインで、昭和11年竣工らしいので当時としてはかなり力を入れて作った事が偲ばれる。琴平は丸型ポスト密度が日本一だそうで駅前にも丸型ポストがある。

金刀比羅宮

駅を楽しんだ後は金刀比羅宮へと向かう事にする。

しばらく進むと右手に日本一の高さという高灯籠がある。とても灯籠とは思えない大きさで見応えがあり、辺りの桜もきれいだけど、道行く人たちは見向きもせずに金刀比羅宮に向けて歩いていってしまう。

琴電琴平駅を過ぎて金倉川を渡ると、商店や飲食店が立ち並ぶ道路を通り抜けていく。表参道に入るといよいよ観光客の姿も増えてきて賑やかになってきた。12時を回った所なので昼食でも食べていこうかとも思ったが、食べたそばから階段を上がるのもどうかと思い帰りにする。

いよいよ階段が現れ、段数を数えながら上がっている子供をよく見かける。なぜかこんな所に海の科学館なる施設があり少し気になる所だが、今はそれどころではないので先へ進む。

参道の両側に並ぶ土産物店を眺めつつ階段を上がっていると石段かごとすれ違う。さすがに担ぐ方もキツイようで途中で休憩しつつ運んでいた。ちなみに往復で6800円かかるらしい。

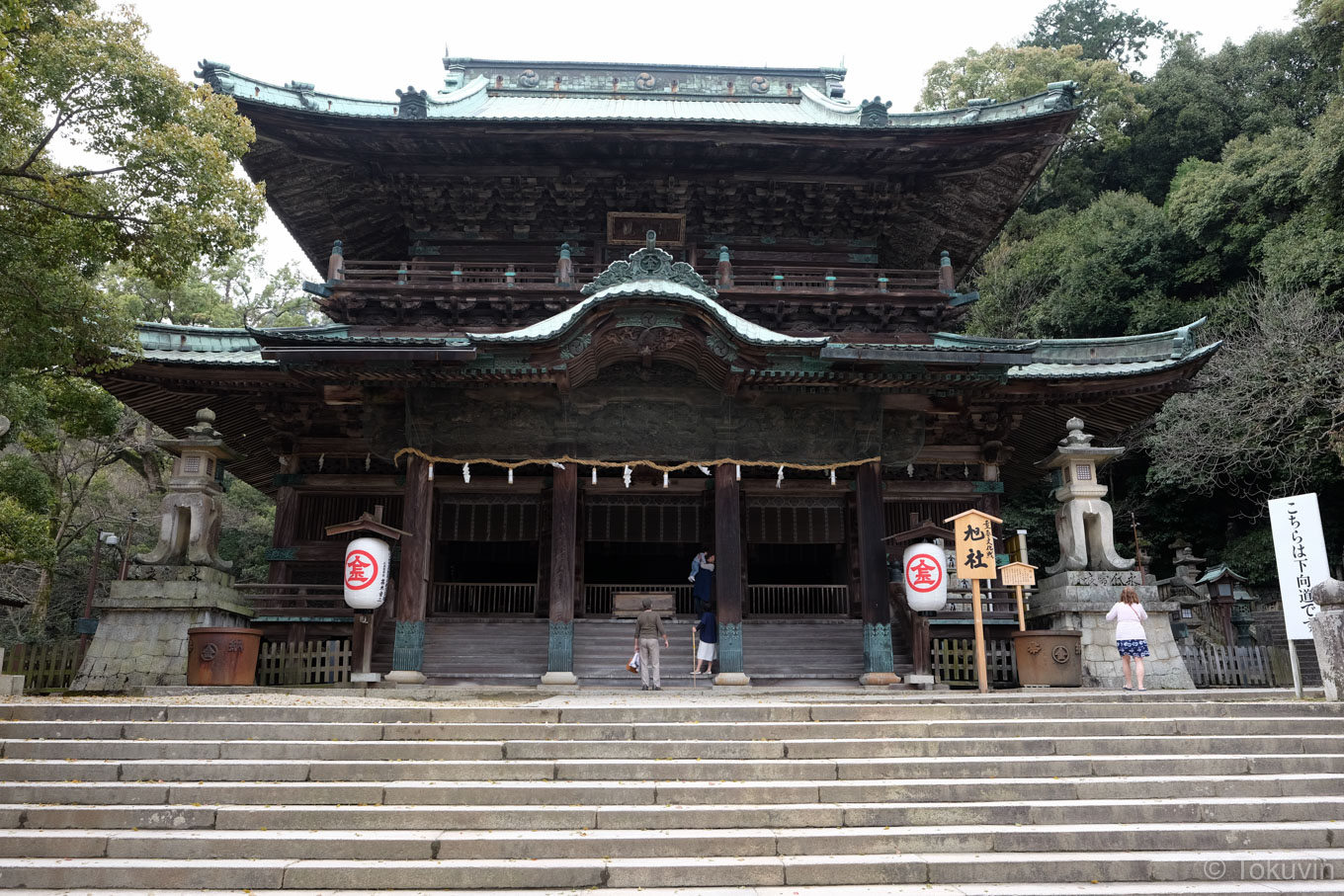

上りはじめて20分程で金刀比羅宮の入り口である大門に着いた。

ここまでの石段が365段だそう。

大門をくぐると無数の桜と石灯籠が並ぶ桜馬場で、ちょうど薄日も差してきたのでより一層美しく見え、金刀比羅宮の桜ではここが一番だった。白い傘の下では加美代飴という飴を販売していて、境内では唯一商売を許されているらしい。五人百姓といって5軒あるそうだが、4軒しかなかったような気がする。

桜馬場を過ぎると大きなクスノキのある広場があり、ここから10分ばかり階段を上がっていくと天保8年竣工という荘厳な建物の旭社に辿り着く。その前にはこれまた木造の立派な造りの廻廊があり、皆さんここで休憩しており何だかここが御本宮のような雰囲気だがまだまだ先のようだ。

ちなみに旭社は御本宮参拝を済ませた帰路で参拝する事になっているそうだが、普通にここに辿り着いたらそのまま流れで参拝しちゃうよなあ。

旭社を過ぎると何だか急に人が少なくなり、先程までの喧騒は消えて木々に囲まれた静かな参道を歩いて行く。10分少々歩くと御本宮を前にしてここまでで一番きつそうな石段が出現、一気に上るが流石に息が切れるよこれは。

長い石段を上がるとようやく御本宮に着いた。石段はここまでで785段あるという。

御本宮の辺りは展望台のように開けていて眺めがよく、讃岐富士もよく見える。図によると丸亀城や瀬戸大橋も見えるようだが、モヤっててよくわからなかった。

ここまで来たのだからという訳で奥社も目指す事にするが、こちらへ行く人は一段と少なくてのんびり森林浴気分。だったのは最初だけでこれが予想以上に遠くて、いつまで上がっても到着しない。後から調べたら石段は1368段だそうで御本宮までの2倍近いとか、どうりでキツイ訳だ。

バテバテになりつつも先行する人を追い抜きながら上がっていく。毎日ここを往復したらいいトレーニングになりそうな場所だ。

御本宮から20分程で厳魂神社に到着。すっかり汗だくで、荷物になるからと我慢して羽織っていた上着もとうとう脱ぐ。参拝してからしばしベンチに腰掛けたり景色を眺めて休憩だ。

帰りは楽なもので駆け下りるように石段を下っていく。この頃になると曇り空からは日が差し込みはじめ、先ほどよりも桜が美しく見えた。

往路ではたくさんの人が休んでいた旭社の廻廊もすっかり人の気配がなくなっている。汗が冷えて涼しくなってきた事もあり、何だか寂しさを感じる雰囲気になっていた。それでも桜馬場の辺りは相変わらずの賑わいだった。

大門を抜けてまた賑やかな土産物店の中を下っていく、この付近の桜も満開で美しい。金刀比羅宮は3,500本ものソメイヨシノがあるそうだが、桜馬場以外では全然桜は見かけなかった気がする。

土産物店を冷やかしつつ表参道の入り口付近まで戻ってきた所で、往路で食べなかったうどんを食べていく。太麺でコシのあるうどんが美味い。

お腹も満たされ琴平駅に戻ってくると15時を回っていて、昼前に到着したのだから3時間以上かけて奥社まで行ってきたことになる。

エピローグ

最後の列車は15時31分発の多度津行きだ。始発かつ発車まで時間があるので車内は閑散としていた。ボックス席に陣取りゆっくりと発車の時を待つ。

往路では慌ただしく乗り降りしていて、ほとんど景色らしい景色も眺めなかったので、帰りはゆっくりと車窓を眺めつつ多度津まで戻ってきた。

(2016年4月5日)

コメント